近期可控核聚变整个板块走的很强,板块内有一个公司,4连板,打出市场关注度。

你没看错,一个听起来像科幻片的词(可控核聚变),正在二级市场掀起波澜。

催化剂是两条新闻:

一是上海要推动中国聚变能源有限公司落地;

二是中核集团漳州2号机组开始装料

如果抛开市场情绪,我们不妨冷静下来,问2个问题:

技术上,聚变真的可行了吗? 产业链上,谁可能先赚到钱?一、技术突破,商业化路径清晰可期

可控核聚变的商业化核心在于能量增益比(Q值)的持续提升。

当Q>1时,标志着聚变反应释放的能量超过输入能量,实现“能量盈亏平衡”;

而只有当Q>30时,才具备经济意义上的商业发电可行性。

近年来,全球聚变实验在Q值上不断取得突破,我国EAST(全超导托卡马克核聚变实验装置)于2025年在安徽合肥实现“亿度千秒”高约束模式运行,即在1亿摄氏度下维持等离子体燃烧超过1000秒,刷新世界纪录。

所以现实是:科学上可行。

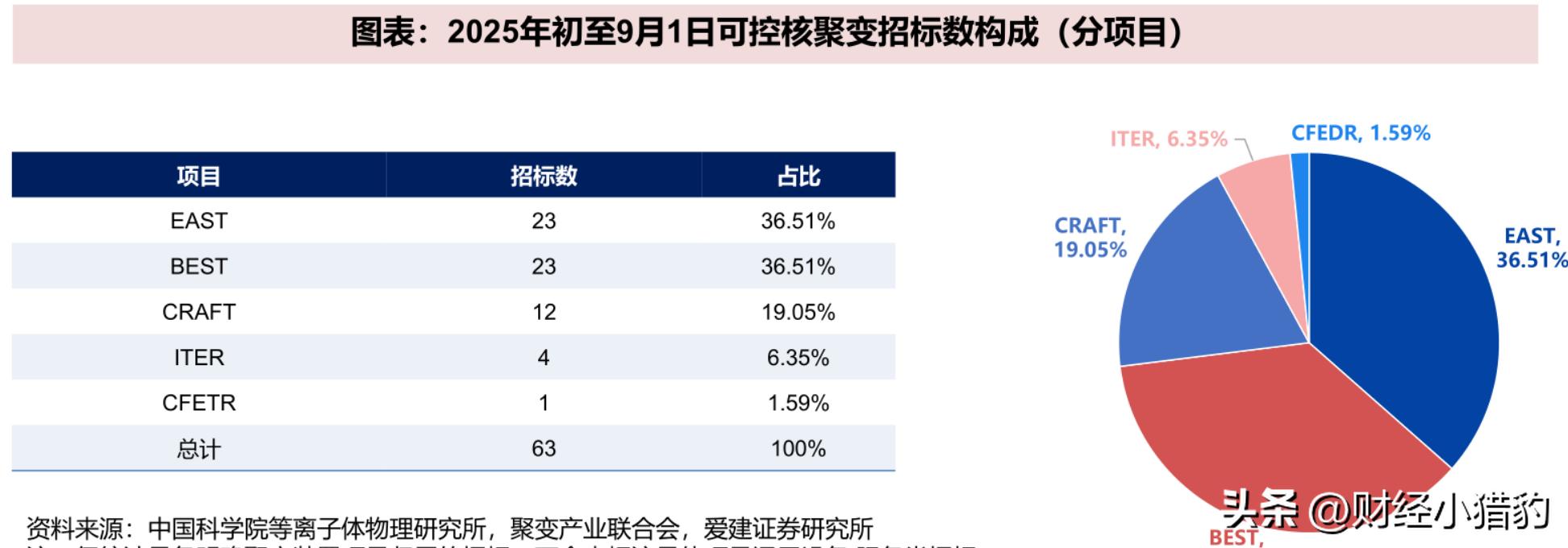

基于公开资料整理,目前国内正在推进CRAFT(中国聚变工程实验堆),目标Q=10–15,时间表是2035年前后。

ITER(国际热核聚变实验堆)预计2036年首次等离子体运行,目标Q≥10。

值得关注的是,CRAFT项目已进入密集招标阶段,低温测试平台、TF磁体绕组加工、焊后处理等项目陆续释放,单个项目金额达数千万级别,预示着实验堆建设进入实质性投入期。

预计2026–2030年,国内可能将迎来可控核聚变领域的资本开支高峰期,推动从“实验验证”向“工程示范”跨越。

二、产业链上哪些方向最容易受益?淘金热里最赚钱的从来不是矿工,而是卖铲子。

可控核聚变领域也一样。

真正能在这场长达二三十年的“长跑”中跑出来并赚钱的,大概率是那些提供关键材料、核心部件、工程服务的“卖铲人”。

来看一个数据:

在ITER项目中,磁体系统占总成本的28%,是所有子系统中最高的。而磁体的核心,是超导带材。

传统用的是低温超导(NbTi或Nb3Sn),工作温度接近绝对零度(4.5K),依赖液氦冷却,系统复杂、成本高、维护难。

现在,高温超递(HTS)正在成为新标准。它的优势很明显:

工作温度可提升至20–50K,可用液氢或制冷机冷却,磁场强度更高,可达20T以上,装置可以做得更小、更紧凑。

MIT的SPARC、英国Tokamak Energy、国内能量奇点,全都在用高温超导磁体。这意味着,谁掌握了HTS带材的量产能力,谁就成为关键瓶颈环节之一。

当前高温超导带材供不应求,价格仍处高位,但随着头部企业扩产,成本有望逐步下降,进一步推动聚变装置的经济性提升。

未来,随着工程堆建设启动,高温超导磁体将迎来指数级需求增长,成为聚变产业链中最先兑现业绩弹性的环节之一。

写在最后可控核聚变被称为“终极能源”,因为它确实配得上这个称号:原料是海水里的氘,一升水提取的氘聚变后相当于300升汽油,同时不排碳,无高放废料,本质安全。

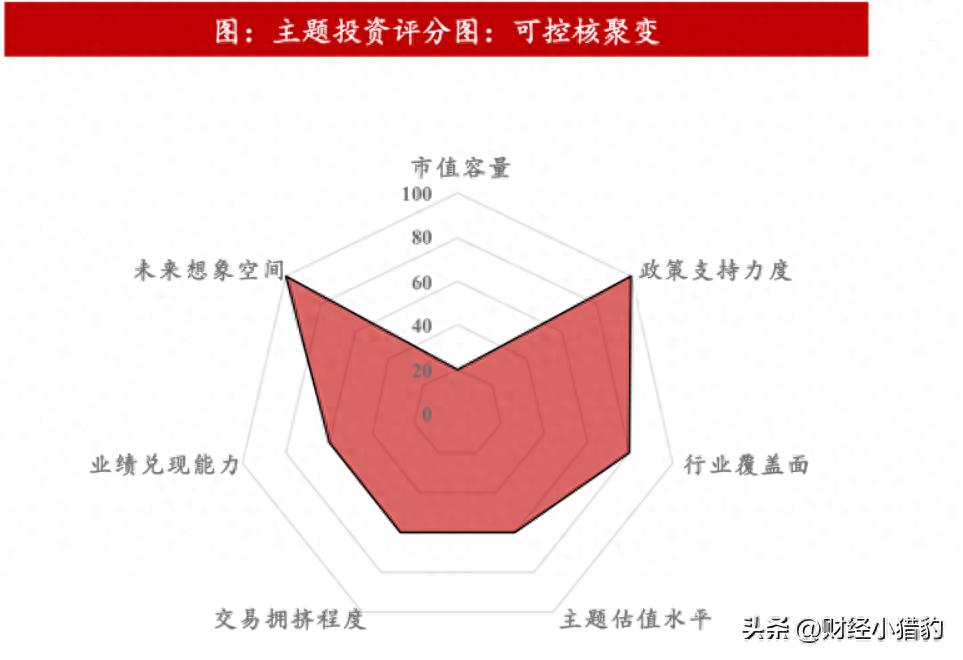

但从投资角度看,聚变的路还很长,目前存在技术和方向不确定性,这个时候大家要知道产业发展的情况,才能够好的寻找符合自身的投资机会和投资风格。

特别声明:以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供学术研讨。

如果觉得资料有用,希望各位能够多多支持,您一次点赞、一次转发、随手分享,都是笔者坚持的动力~

(来源:财经小猎豹的财富号 2025-10-14 00:44) [点击查看原文]