上周初,强冷空气带着10级大风直奔东海,但在全球第一大港宁波舟山港,港口的忙碌作业却丝毫没有受到天气影响,一切井然有序。前一晚,海上还有大风呼啸,但是11月19日清晨6时,宁波舟山港穿山港区的桥吊就已开始运转。一艘满载集装箱的货轮缓缓靠泊,船长在对讲机里与调度中心确认:“风速降至安全值,可以作业。”

新民晚报记者近日随“全民早期预警中国实践主题采访活动”走进华东沿海了解到,宁波舟山港面对极端天气时的从容都源于气象科技创新带来的变化。“可以作业”的指令背后,是气象部门与港口、海事部门联合研发的“程式化预警预控系统”在实时护航。据宁波海事局相关数据统计,仅今年上半年,港口就“抢”出200小时宝贵的作业窗口,多接驳1.9万艘次船舶,折算货物吞吐量3700万吨,直接经济效益达1.6亿元。

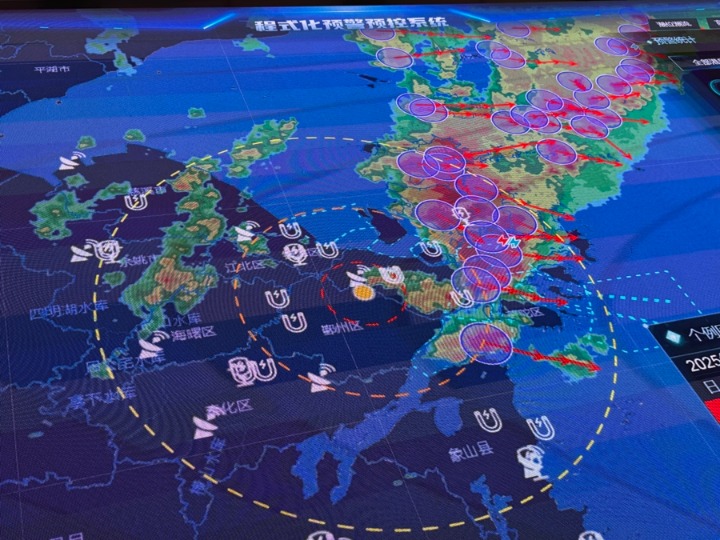

“程式化预警预控系统” 马丹摄

世界第一大港“靠天吃饭”

宁波舟山港是连续多年位居全球货物吞吐量榜首的超级港口,拥有220公里海岸线,由20个港区组成,是联通长三角与全球的重要枢纽。但是,这样的超级港口,因为地形影响,带来的大风、海雾,成为它的发展“瓶颈”。

宁波海事局船舶交通管理中心副主任黄林林说,宁波舟山港核心港区是一个典型的“口袋型”港口,码头泊位主要集中在腹地,进出港航道都是狭水道,最主要的虾峙门航道最窄处只有400余米宽。再加上潮水影响,大型船舶和危险品船舶进出港与靠泊的时间窗口很是受限。“一是水流急。二是受风影响大,以前港口因天气导致的停工时长曾高达800到1000小时。三是受岛屿地形影响,团雾神出鬼没,全年海雾平均影响时长达400到500小时。”

“船舶运输,某种程度上也算是‘靠天吃饭’的产业。宁波舟山港要保持世界第一大港的地位,过去靠扩建码头泊位就能满足增长需求。”黄林林坦言,面对恶劣天气,如果完全根据预报一刀切,进出港全线停摆,会造成巨大浪费,如果依据固定点实测来管理,又容易导致船舶进港后无法靠泊而折返,既耗油又不安全。“现在岸线资源越来越少,只能靠精细化和智能化的管理和服务,在有限的自然条件下,为港口争取更多时间窗口。”

宁波舟山港马丹摄

自主研发全能的“气象大脑”

去年底,宁波气象、海事、港口三方深化合作,自研了一套“程式化预警预控系统”。这套系统就像港口的“气象大脑”,不再“一刀切”式应对天气,正帮助港口作业从“被动避灾”转向“主动增效”。

程式化预警预控系统搭建了风、雾、雨、强对流、气温、潮位潮流六张感知网络,能精准捕捉整个港区“风云变幻”。“过去靠经验判断,现在系统会自动圈定管控区域。”宁波舟山港调度中心副主任连胜向记者展示了手机里的“海事气象快报”,既有分钟级报警、小时级预报,还有定点靶向式推送。狂风大作时,港区布设的激光测风雷达可垂直扫描0-300米风速,精准匹配不同船型的受风高度。海雾袭来时,预报预警已经大幅提升,实现从“单点监测”到“扇形面扫”的升级,并实时分区域预警。数据显示,“程式化预警预控系统”对大风的预测准确率达86%,海雾预测准确率近70%。

气象、海事、港口部门建立了“早发现、早通气、早预警、早联动”的早期预警联动机制,以气象预报预警为基础,海事、港口等相关部门优化各自业务流程,让技术优势真正转化为运营效能。11月上旬寒潮来袭,全球最大船队之一的地中海航运公司(MSC),因欧洲中心气象台预报的9至10级大风本打算取消进港计划。连胜说:“我们主动和他们沟通,展示程式化预警预控系统的分析结果,说明港区风速会比东海低1-2级,还提供了未来十天的专属预报和安全预案,最终赢得了信任并顺利靠泊。”

浙江省气象局在港口、航道、沿海作业和临港工业领域已构建起较为完整的监测—预报—预警业务链条,同时构建台风全生命周期智能服务体系,在海洋气象服务和台风灾害防御方面具备系统化、流程化的业务优势和丰富实践经验。下一步,这些实践经验和优势技术将作为典型案例,逐步融入全民早期预警中国品牌“妈祖”(MAZU)技术体系,为全球防灾减灾提供“中国范本”。