一、柔性显示革命:UTG技术突破与产业链重构

1.1 折叠屏材料路线之争:从CPI到UTG的迭代

传统折叠屏盖板材料CPI(透明聚酰亚胺)虽具备高柔韧性,但存在易划伤、折痕明显等缺陷。凯盛科技自主研发的UTG(超薄柔性玻璃)通过化学强化工艺,将玻璃厚度降至30微米,弯折寿命突破200万次,折痕控制优于CPI膜。其核心技术突破包括:

一次成型工艺:采用原片切割、蚀刻、解胶、钢化全流程自主技术,良率提升至85%以上,单片成本较进口产品降低40%;

复合结构创新:UTG+纳米光学膜的叠加设计,透光率提升至92%,触控灵敏度达到行业领先水平;

环境适应性:通过-40℃~120℃极端温度测试,满足车载、AR等场景需求。

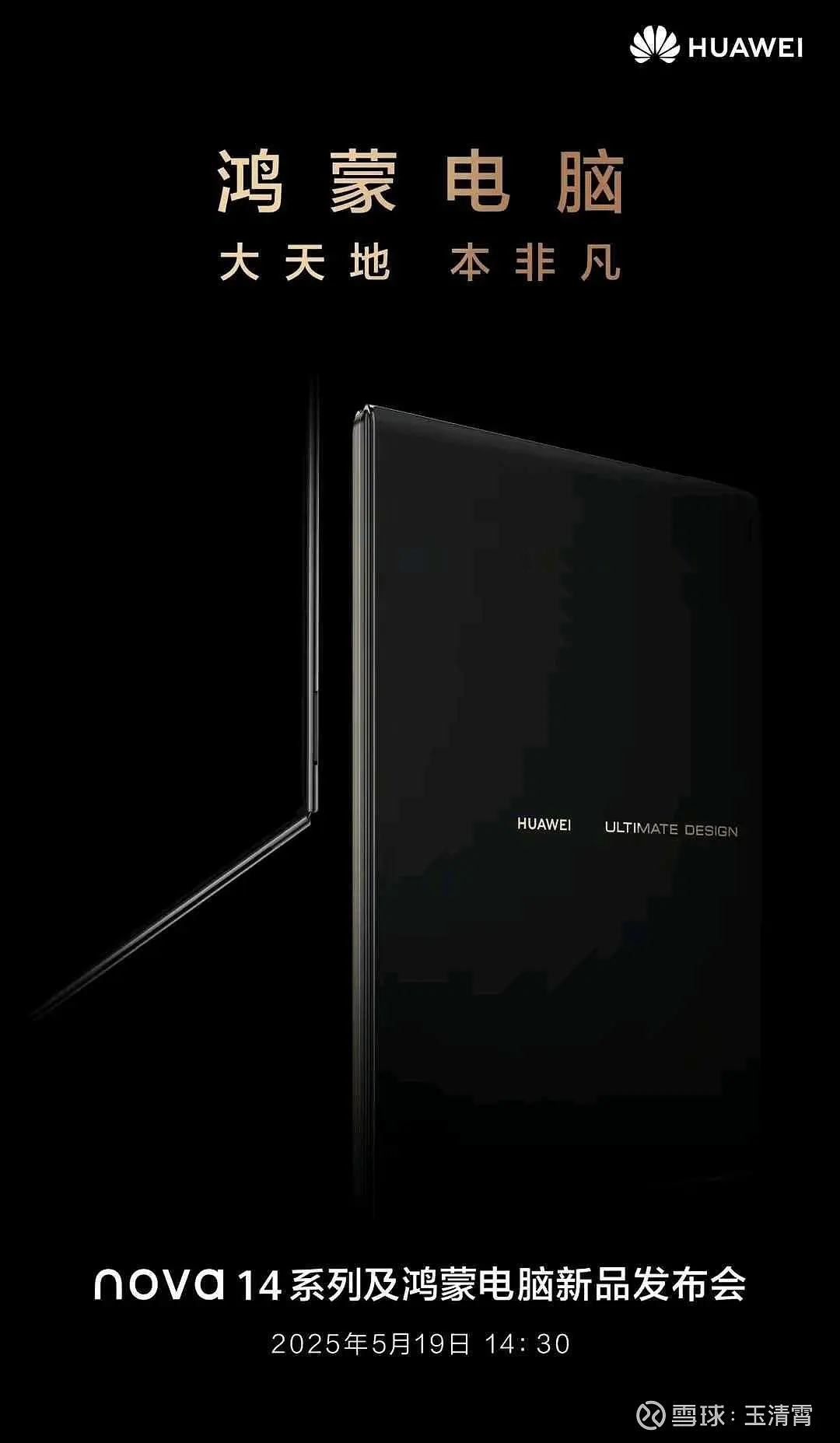

1.2 华为折叠PC的技术整合:UTG的跨场景延伸

华为首款折叠PC(2025年Q2量产)对UTG提出更高要求:

大尺寸适配:14英寸屏幕需UTG厚度≤50微米,抗冲击性能提升30%以应对多次开合冲击;

触控显示一体化:集成纳米银线触控层,模组厚度缩减至0.1mm,支持4096级压感手写;

工业设计协同:UTG与液态金属铰链、MIM转轴形成力学耦合,实现360无痕折叠。

二、产业链垂直整合:从材料到终端的生态构建

2.1 上游材料国产化突破

玻璃原片:凯盛科技实现高铝硅玻璃基板自主生产,打破肖特、康宁垄断,原片成本较进口降低60%;

光学胶材:斯迪克OCA胶水完成对3M的替代,粘接强度提升至15N/25mm,适配UTG热膨胀系数;

封装浆料:鼎龙股份PI浆料耐弯折性能突破20万次,支撑UTG与OLED面板的无缝贴合。

2.2 中游制造设备协同

模组设备:联得装备研发全球首条UTG全自动模组线,生产效率达120片/小时,精度0.01mm;

检测技术:天准科技光学检测系统实现折痕深度、气泡缺陷的纳米级识别,良率管控成本下降35%。

2.3 下游终端生态定义

华为通过“1+3+N”战略重构折叠PC生态:

硬件定义:麒麟X90芯片(5nm制程)+大面积线性马达(模拟实体键盘触感);

软件协同:鸿蒙PC系统支持跨设备任务流转,分布式算力调度降低30%功耗;

场景拓展:分屏多任务、卷轴模式适配办公、设计等专业场景,生产力效率提升40%。

三、市场潜力与竞争格局

3.1 需求端:折叠PC的爆发临界点

价格下探:UTG规模化生产使折叠PC成本下降至1,500美元,2027年渗透率有望达12%;

场景迁移:IDC预测2026年全球折叠PC出货量突破2,400万台,复合增长率78%;

用户画像:商务人群占比62%,设计师/工程师占比28%,成为核心消费群体。

3.2 供给端:国产化率与全球卡位

供应链自主:UTG(凯盛)、铰链(宜安)(东睦)、转轴(精研)等环节国产化率超90%;

技术标准主导:华为牵头制定《柔性显示器件力学性能测试方法》等6项国际标准;

海外竞合:三星Galaxy Fold系列采用CPI方案,成本优势减弱;苹果卷轴屏专利或2026年量产,形成技术替代风险。

四、战略纵深:超越摩尔定律的产业机遇

4.1 技术外溢效应

光伏领域:UTG应用于钙钛矿太阳能电池封装,转换效率提升至28.6%;

车载显示:与宁德时代合作开发曲面中控屏,耐高温性能通过AEC-Q100认证;

AR/VR:UTG微透镜阵列实现光场显示,视场角扩大至120。

4.2 资本与政策赋能

-产融结合:中建材集团设立50亿元“新型显示产业基金”,定向投资UTG上下游;

政策红利:UTG纳入工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》,采购补贴达30%;

区域集群:蚌埠“中国玻璃谷”形成UTG原片-加工-模组全产业链,产能占全球35%。

定义折叠时代的中国范式

凯盛科技与华为的协同创新,标志着中国从“屏幕追赶者”向“形态定义者”的跃迁。通过UTG技术突破、鸿蒙生态构建及产业链垂直整合,中国有望在2025-2030年主导全球柔性显示市场,实现“材料-设备-终端”的全链条价值捕获。此进程不仅重塑消费电子格局,更将推动半导体、新能源等领域的跨产业革命,为“超越摩尔”战略提供最佳实践样本。