机器人小脑赛道起航,核心部件龙头步入新纪元

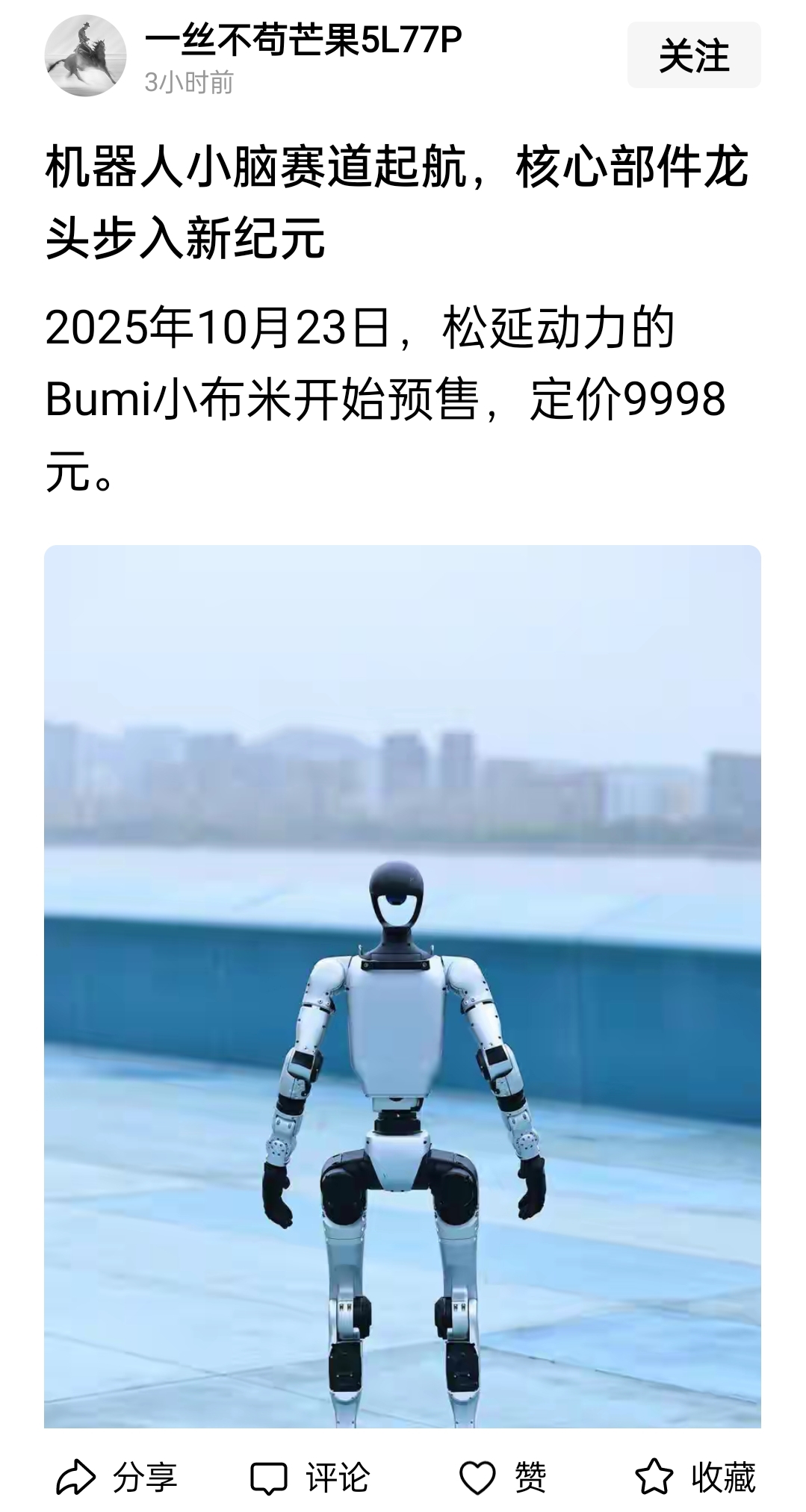

2025年10月23日,松延动力的Bumi小布米开始预售,定价9998元。

这事儿放出来后,大家眼睛都亮了:人形机器人走进“万元以内”不是噱头,这是实打实的价格信号。但要把它真真正正带进家庭、工厂里,光有便宜货不够,得看整条产业链能不能顶住、跟上。倒过来讲,决定能不能把机器人用起来的关键,落在运动控制这块——它就像人的小脑,把决策翻译成动作,缺了它,再聪明的“脑子”也只能空想。

把视角拉远些看,整个产业链从“看见”到“想”和“做”已经不再是单打独斗。一圈企业在不同环节拼命填坑,大家各司其职,慢慢把这个价位变得可行。说点具体的企业和进展,别光说概念,细节更能说明问题。

在把“想法变动作”这事儿上,起狠作用的是几家在运动控制和控制器上有真功夫的公司。雷赛智能在运动控制算法和控制器上投入早,做的步进、伺服驱动和运动控制器产品线很全。三月他们推的DH系列灵巧手方案,配了100MHz的EtherCAT通讯,官方说能把触觉反馈和“小脑”控制的响应速度提上百倍——这类提升对抓取小东西、做细活儿特别关键。固高科技的口径也很干脆,往“小脑”方向去打造伺服、编码器和驱动的配套,能匹配各种机器人架构。华中数控把数控机床的建模能力和AI结合,推出“华中10型”系统,目标是提升加工精度和编程效率。短期看业绩有波动,但研发没停,这种长期投入对产业稳定性有好处。

执行端也在发力。拓普集团把无框电机、旋转执行器做成量产线,据说年产能能到30万套电驱系统,接下来还有50亿元的投资计划,要干成机器人核心件的生产基地。鸣志电器走的是全栈路线,做“电机+驱动+传动+闭环”一整套,从灵巧手到上肢关节的模块都能做,已经给上百家整机厂拿样并得到扩大的批量订单。减速器是老问题,绿的谐波在微型化、高扭矩密度和长寿命上下了功夫,改进了DNG耐冲击轴承和超小阻尼设计,目标是把性能推到极端场景能用的水平。双环传动旗下的环动科技也在减速器上砸钱,新基地落地,总投资接近14亿元,盯着年产32万套RV减速器的目标,IPO也在走流程。

再往感知和反馈看,传感器是另一条命脉。柯力传感在力传感器领域动作早,六维力/力矩传感器、关节扭矩传感器已经送样给五十多家机器人公司,六维传感器的出货接近千套,开始进入小批量订单阶段。公司还在做MEMS硅基六维力扭矩传感器,目标就是更小、更快、更容易嵌入控制算法。长盈精密在把“小脑”软件和机械身体一块儿做,强调小脑负责运动控制和动作生成,身体合起来去执行,现有量产订单正在出货。

感知和上层智能的衔接也在走。奥比中光在3D视觉上算全面,把“眼睛”做到能和地平线、地瓜机器人这些厂商协作,想把感知、决策、执行的链路连成一条线。科大讯飞那套偏上层的“超脑”平台,覆盖范围大,接入了多模态拾音、降噪和声源定位功能,能在情感交互场景里做回应——这点对家用人形机器人把人机互动做得不尴尬非常重要。操作系统层面,东土科技的鸿道操作系统走微内核路线,盯着实时性和功能安全,过了汽车、工业控制、医疗器械和轨道交通四项功能安全认证,测试能到微秒级的控制精度,这类能力对高精度机械臂或手术机器人意义不小。

技术路线上,现有办法大致能分出几条路:有把感知直接映射到动作的端到端方法,有把“大脑”和“小脑”分层各司其职的方案,还有先建一个世界模型再去规划的路线。现在工程上普遍偏向大脑+小脑的分层,原因是模块化,便于解释,也更好工程化。说白了,大家都希望在既能跑得稳又能调试的前提下,把硬件和软件拆分成能分别优化的块。

再说说那些看似小但决定成败的零件:执行器是“肌肉”,减速器是“关节”,传感器是“感觉神经”,运动控制算法就是那个中枢。每一环上都有人下活儿。鸣志能做从无框电机到关节模组的全套且能规模化交付;拓普把电驱和旋转执行器的量产线投上去;绿的在减速器微型化和耐冲击上改良;柯力在力反馈上开始小批量放量。还有汉威科技在做柔性传感的试验,把物流中心里对易碎品的损耗率从12%降到2.1%,这种实际场景的数据让人看到落地的可能性,不是光说概念。

钱也开始动起来,资本端愿意为量产和应用场景买单。乐聚机器人宣布完成近15亿元的Pre-IPO融资,资源要往量产和多场景应用上投。这个节点挺关键的:有厂商能把产品推向万元级别,背后不是一家能做,而是整条链条开始协同,资金、技术、产能三方面都在同步推进。

把这些东西摆在一起看,会发现这是个长期工程被压缩到几个关键节点在推进:感知、决策、控制、执行、制造和融资。每个节点有专门的玩家在推进,也开始配套起来。松延把价格做下来算是个试金石,关键还看几百万套、几千万套的量产能不能真正落地——这依赖基础件能不能持续供货、不断迭代并继续降成本。眼下的硬事实是,现有方案已经开始走进市场,落地的步子在加快。乐聚那笔近15亿元的融资,是最近最直接的动作。

信息来源: