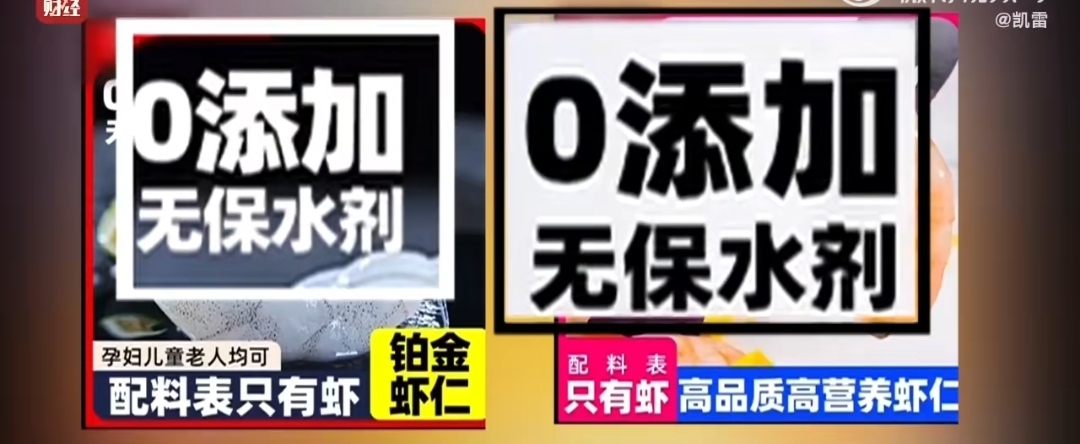

$上证指数(SH000001)$ 卧龙一直想要和大家探讨一个深刻的话题, 就是食品里面的科技和狠活太多,到底是谁造成这种结果和局面的?

我们每个人都在抱怨食品里面的科技和狠活太多,可是难道我们每一个人不都正是科技和狠活的始作俑者吗? 难道我们不是科技和狠活的推动者吗?

正是我们的时效性要求, 要求上菜快, 要求外卖送的快等等。

正是我们对口味的要求, 要求酸甜可口,要求满足味蕾。

正是我们对品质的要求, 要求色香味俱全,要求美味可口。 看着高档, 吃着爽口。

不正是这些众多的要求,造成了科技狠活的频繁出现吗?

我们在无限制的要求, 酒店, 饭馆, 外卖。 可是我们又反过来责怪这些酒店, 饭馆,外卖。 还堂而皇之的冠之以知情权。

卧龙去周末特别逛了一下, 很多食用油,无论是花生油, 菜籽油或者是大豆油转基因的价格和非转基因的,价格差了将近一倍。 卧龙观察了十分钟,有四个消费者买了食用油, 三个选择了转基因的价格,便宜的只有一个选择了非转基因的,价格贵的。

这就是非常现实的事例,当预制菜大家很反对的时候,当现炒菜价格翻倍的时候,大家又默默的选择了预制菜。 食用油也是这回事儿,你所吃的饼干,你所吃的蛋糕,油炸,烘烤食品。你所吃的食堂的,饭馆的,外卖的加工的食用油,99.99%都是转基因的。 你难道都要拒绝吗?

我们可以共情,但我们一定要理性。 在价格面前,大部分人,绝大部分人,最终都是选择了理性。

下面卧龙就简单的从几个方面给大家聊聊,探讨这个话题,欢迎大家一起讨论。 入局者迷,旁观者清。 我们每个人看似是旁观者,其实我们每个人也都是入局者

近年来,“科技与狠活”这个词语,逐渐成为大家对食品添加剂、化学合成物质滥用的戏谑性概括。

从“三花淡奶” 速成羊肉汤,到“香精糖水”冒充果汁,大家一边抱怨食品中“狠活”太多,一边却可能成为推动这一现象的隐性参与者。这些矛盾背后,是市场需求、产业利益、管漏洞,更是消费行为共同作用的结果。 现在卧龙从四个维度来探讨一下。

第一个从需求端来探讨交流:供货效率和消费体验的双重绑架。

1. 快节奏生活,催生 “即时满足” 需求

现代社会的碎片化与高压力,让消费者对食品的“时效性”要求,达到了极致。 点个外卖超时两分钟就会被投诉。

外卖与预制菜:2023年中国预制菜市场规模达5165亿元,消费者希望3分钟复热一道菜,所以速冻技术、高盐高糖防腐、香精增味成为必然选择。

即时饮品:奶茶店用植脂末,反式脂肪酸,替代鲜奶,用糖浆替代蔗糖,只是为了实现 “3秒出杯”与 “标准化口感”。

比如说某连锁奶茶品牌,曾公开承认,他们的招牌产品含12种添加剂,但是消费者仍为“丝滑口感”买单,甚至抱怨 “无添加版” 味道太寡淡了。

2. 大部分人把感官刺激凌驾于健康之上

消费者对 “多巴胺饮食” 的追求,倒逼企业通过化学手段,强化感官体验。 这能满足你的味蕾需求,什么狠活都可以上。

重口味依赖:辣条、薯片通过谷氨酸钠, 俗称的味精、5’-呈味核苷酸二钠, 用来增味增味。制造“上瘾感”,2024年辣条市场规模,突破700亿元。

视觉欺骗:使用合成色素,比如日落黄、柠檬黄, 苏丹红,柠檬绿,等等,让饮料色泽鲜艳,但是长期摄入过多,可能会引发儿童的多动症。 前不久,幼儿园的漂亮馒头不就惹了祸吗?

而且大数据也从另一个方面提供了佐证:某电商平台调研显示,68%的消费者 购买零食时优先关注“口味”,只有12%的消费者关注配料表。

第二点从供给端来探讨一下:制作高成本和低利润的残酷博弈。

1. 原材料成本增长,倒逼“科技替代”出现。

农产品的价格波动和供应链不稳定,迫使众多的企业用各类添加剂来降低成本。

肉类加工:2023年猪肉价格,波动超过40%,部分火腿肠企业用卡拉胶,一种增稠剂,来替代20%的肉含量,每吨成本降低3000元。

乳制品:鲜奶收购价上涨时,乳饮料企业用植脂末+乳化剂模拟“奶香”,成本仅为鲜奶的1/5。

比如说某乳企,被曝用“牛奶香精+水”勾兑“复原乳”,但消费者因为价格低廉,比纯牛奶便宜40%,持续不断的购买。 销售火爆。

2. 技术门槛不断降低,导致“劣币驱逐良币”。

食品添加剂行业准入门槛低,中小企业通过“狠活”不断压缩成本。 企业之间内卷厉害。 你用好品质,价格贵, 消费者不买账。 另外一家用劣质的,价格便宜,消费者买账。

香精产业:中国香精香料市场规模达500亿元,但70%为中小作坊,产品合格率不足60%。

非法添加:2024年市场监管总局查处案件中,35%涉及超范围,使用防腐剂,比如苯甲酸钠、甜味剂,如甜蜜素等等。

所以这是一个闭环的逻辑:合规企业成本高→价格高→销量低→被迫退出市场;违规企业成本低→价格低→抢占市场→形成恶性循环。 那怎么办嘛?

第三点,我们从管端探讨交流一下:管的滞后与缺位的制度困境,一起发生。

1. 行业标准更新,滞后于技术创新发展。

中国现行的《食品添加剂使用标准》(GB 2760)最后修订于2014年,而新型添加剂,如合成生物色素、纳米包埋香精,早已经在广泛的应用啦!

比如某网红饮料,使用“新型甜味剂”,但是未在标准中列明,监管部门需要耗时1年的检测,才能定性为违法。

而大数据也证明:2023年新增食品添加剂品种127种,但是标准修订周期平均达5年。 也就是有五年的空白期。 你比如说标准是2023年修订的,那么2024年出现的新的添加剂,只能到2028年才会更新。

2. 处罚力度不足,导致企业违法成本低廉。

根据《食品安全法》,超范围使用添加剂,最高罚款仅仅为货物价值金额的10倍,但企业违法收益可能远远超过处罚金额。 利润大于风险的时候,很多人都会冒险。

经济账:某企业,违规使用工业色素生产糖果,违法所得50万元,罚款仅5万元,违法成本率区区10%。

操作对比:欧盟对同类违法行为,罚款可以达到企业年总营收的5%,并追究刑事责任。 所以这就是大家经济能力高的朋友,经常从海外购买食品的原因吧。 卧龙时不时也会买一点。 没办法,卧龙也想相信民族品牌呀, 也想支持民族产业,可是可是,无语。

第四点,从消费者角度探讨交流:消费者其实是这个矛盾的“共谋者”, 无形中扮演了合伙的角色。

1. 一方面知情权缺失,一方面选择困境。

消费者虽然不停的抱怨“科技与狠活”,但是实际行为又常和诉求矛盾, 甚至是相反行为。

标签回避:70%的消费者,购买食品时不看配料表,仅15%能准确识别常见添加剂,比如山梨酸钾、阿斯巴甜等等。

价格敏感:一份调查显示,当“无添加产品”价格,比普通产品高30%时,85%的消费者选择放弃。

比如某有机食品品牌,因为定价高,比常规产品贵50%,市场份额只有不足5%,而同类含添加剂的产品,则市场份额占到了80%。

2. 消费者道德审判和实际行为的割裂。

消费者在社交媒体上,热闹批判“科技与狠活”,但是在线下消费的时候,身体很诚实,仍然是优先选择“口感好”,“价格低”的产品。

网络舆论:话题阅读量居然达到了10亿次,但是相关产品的销量,却未受到任何明显的影响。

行为经济学:消费者存在“现偏误”,更多的是关注即时满足感觉,而非长期健康方向。 说白了就是看到新闻消息的时候,嘴巴喊的很欢。 但是睡一觉之后,第二天起来该买什么还是买什么。 哪个价格便宜买哪个。

第五点,从未来可能的破局之道探讨一下:一起努力重构食品生态的平衡点。

1. 需求端改变:培养“理性消费”的文化, 量力而行。

教育普及:将食品添加剂知识,纳入中小学课程,提升公众科学素养。 不要 谈虎色变,一看到添加剂,马上就想到健康伤害, 这是不正确的。

标签改革:推行“红绿灯”配料表,高风险添加剂标红色,降低信息不对称。 让消费者有知情权和了解权。

就像我们买手机的时候,都会有个说明书,上面有一个重金属的含量表,告诉你每种重金属是否有包含或者含了多少。 但是这一点也不会影响大家使用手机啊。

就像我们吃预制菜一样,不要一听到预制菜,马上就讲不健康不卫生,其实错了。路边摊的现炒,其实里面科技和活也很多。只是你看不到罢了。 比如说独家秘制。 你知道秘制的是什么吗!

2. 供给端创新:大力推动“技术升级”替代创新。

清洁标签技术:用酶解技术替代化学增味剂,用超高压灭菌,替代防腐剂。

产业扶持:对研发天然添加剂的企业,给予税收减免,2024年已经有12个省份在试点了。

3. 管端加强:管理部门要强化“动态治理”的能力。

快速响应机制:建立添加剂“负面清单”,动态更新制度,每半年就要修订一次。 不在清单中的严禁私自添加。

严惩重罚:将违法使用添加剂,纳入“食品安全信用档案”,实施行业终身禁入制度。 造成影响的追究法律责任。

4. 消费者行动提升:用实际行动来倒逼变革出现。

投票权:通过购买行为,支持“无添加”品牌,2023年无添加酱油,市场份额增长25%。

监督权:利用。。。技术,实现食品的供应链溯源,消费者只要扫码,就可查看添加剂的使用记录。

卧龙最后总结一下: 这个世界没有无辜者,只有共同责任者。 雪崩之下,每有一片雪花是无辜的。

“科技与狠活”的泛滥,本质上是效率与健康、成本与品质、短期利益与长期风险的不断博弈。

消费者、企业、监管者,均非完全无辜的“受害者”,而是这一困局的共同塑造者,推动者,参与者。真正的破解之道不在于指责哪一方,而是在于重新构造食品生态的价值链那就是——

让企业从“成本竞争”转向“技术竞争”,

让管从“事后处罚”转向“事前预防”,

让消费者从“被动接受”转向“主动选择”。

唯有如此,才能实现“吃得安全”,“吃得满足”,以及厂家赚的踏实,三者之间的平衡。

感谢大家阅读点赞转发支持,欢迎大家一起留言探讨评论。$海天味业(SH603288)$ $双汇发展(SZ000895)$ #周末杂谈# #投资随笔# #说故事:聊炒股见闻,品投资人生#