11月17日,阿里巴巴正式宣布“千问”项目,全力进军AI to C市场,搅动了国内AI大模型应用市场的一池春水。

阿里巴巴旗下Qwen系列模型的“硬实力”全球有目共睹,作为早在2023年就坚定走开源路线的大厂,Qwen目前拥有覆盖全尺寸、全模态的大模型家族,广受企业和个人开发者欢迎,也是各大排名榜单上的常客。但在ToC市场,Qwen却没有得到足以匹配其“内功”的地位,此前推出的“通义”APP的月活只有头部AI应用如豆包、DeepSeek的零头。

而现在,随着“千问”APP公测版高调亮相C端,阿里巴巴将会如同深藏不露的武林高手出山之后“威震江湖”,还是已经“姗姗来迟”,将遭遇“水土不服”?

百万对亿,千问对标ChatGPT底气从何而来?

“AI时代的未来之战”“与ChatGPT展开全面竞争”——这是千问“官宣”时,阿里巴巴方面对此项目的描述。

要对比千问与ChatGPT,维度有很多,我们不妨从差距最大的“用户数量”开始谈起:今年10月,OpenAI CEO山姆·奥特曼在年度DevDay活动上表示,ChatGPT的每周活跃用户已达8亿。

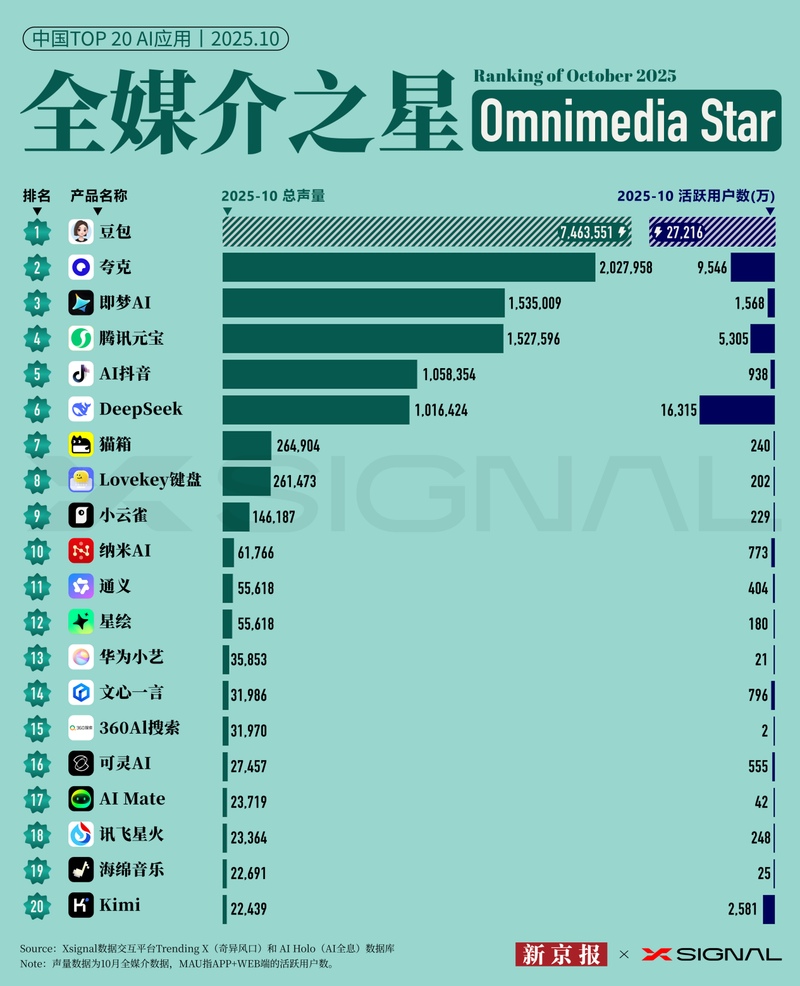

虽然统计口径不同,但我们可以以此为标杆,看一下国内AI应用的数据:根据Xsignal向新京报贝壳财经提供的数据,若将APP与网页端相加,今年10月,国内月活跃用户数量排名前三的AI聊天机器人应用分别为豆包(2.72亿)、DeepSeek(1.63亿)、腾讯元宝(5304.99万),通义(即现在的千问)的月活数据仅为404.48万。

虽然此“通义”并非现在的“千问”。但新京报贝壳财经记者登录“千问”APP发现,该应用继承了此前“通义”的数据,连对话历史记录都历历在目。实际上,新京报AI研究院曾对市面主流大模型经历过三次测评,在2024年7月第一期测评时,Qwen面向C端的产品名称是“通义千问”,到2025年7月的第二期测评时,其名称就变成了“通义”。直到今年的11月17日,名称又变成“千问”。此外,阿里巴巴旗下的通义团队在今年2月甚至还单独推出过一个域名为chat.qwen.ai(直译千问聊天)的产品。

主力产品两度改名的背后,多少反映出阿里决策层对AI to C的路线在过去两年里存在摇摆。但2025年对于阿里来说是一个推陈出新的“变革”大年,继今年6月,近100人的团队在阿里巴巴西溪园区C4楼封闭办公3个月后推出“高德扫街榜”后,9月,又有上百名工程师入驻C4楼,并最终再度向外界抛出了“千问”项目。

这次“官宣”之后,阿里在C端的决策终于“尘埃落定”。千问团队在接受媒体采访时曾说,这一项目的出现最终是阿里巴巴CEO吴泳铭做出的判断和决定——阿里巴巴必须要有一个AI原生的C端超级入口。千问是高德扫街榜之后的又一个集团战略级项目,负责人为阿里巴巴智能信息事业群总裁吴嘉,团队以智能信息事业群为主,阿里云、通义实验室、淘天、高德等共同开发。

更新换代之后的全新“千问”是怎样的呢?

新京报贝壳财经记者打开千问APP发现,其界面与其他AI聊天应用界面类似,但在聊天框上侧设计了多达14个功能选项,记者发现这些功能颇为注重实用性,例如除了深度思考按钮外,从左至右排列来看:“实时记录”功能可以直接当作录音笔使用,“拍照讲题”直击学生用户痛点,之后依次排列的“AI生视频”“AI修图”“PPT创作”“AI生图”“翻译”等,均为广受欢迎的AI大模型功能。

为何能够实现如此之多的功能选项?贝壳财经记者发现,在千问APP端,可选择的模型为Qwen3和Qwen3-Max,但在千问PC端,可选择的模型数量则有6个,涵盖深度思考、多模态、编程、视觉语言等多个领域。

千问在对话中可以选择的模型类别。 图/千问PC端截图

事实上,这只是Qwen模型家族成员中的一小部分。截至目前,Qwen已累计开源模型超300个,全球下载量突破6亿次,衍生模型数量逾17万个,位居全球开源大模型首位,这或许就是千问所依仗的“内功”。一名阿里的产品经理曾告诉贝壳财经记者,阿里开源的数量众多的模型,相当一部分赋能了中小商家和个人开发者,“比如广东的一家智能玩具制造商就需要某一个特定量级的模型,大了小了都不好,此时在Qwen家族就能找得到。”

根据阿里方面披露的内容,这次发布的千问APP是一个初级版本,将用最先进的模型,打造一个“会聊天能办事的个人AI助手”。除了聊天足够聪明外,“能办事”将是千问APP的一个重要发力方向。此外,面向全球市场的千问APP国际版也将在近期上线,借助Qwen模型的海外影响力与ChatGPT直接争夺海外用户。

当C端头部AI应用,先要过豆包这一关

新京报贝壳财经记者注意到,实际上阿里巴巴在ToC市场并非没有头部的AI应用。

今年7月起,新京报联合Xsignal持续按月发布“全媒介之星”中国AI应用榜,其中,在月活和声量(核心指标为AI应用用户在各平台发文总量)两项数据上,阿里巴巴旗下的AI应用夸克始终稳步排名第三。在贝壳财经记者获得的今年10月数据排名中,夸克的月活用户数量为9546.32万,虽然次于豆包和DeepSeek,但超过了腾讯元宝(5304.99万)和百度AI助手(5238.98万)。

新京报联合Xsignal发布的10月“全媒介之星”中国AI应用榜,阿里旗下的夸克月活数据排名第三,而声量数据排名第二。

贝壳财经记者梳理数据发现,除了定位“AI搜索引擎”的夸克之外,阿里巴巴的AI聊天机器人产品Qwen(即上文中的千问聊天)和通义在10月的月活数据排名中分列15位和23位,而定位AI视频的Wan AI和定位AI研发工具的魔搭社区排名分别为30和37位。

可以发现,在阿里巴巴旗下的C端产品矩阵中,AI聊天机器人产品分布较为分散,但依然凭借“内功”积累了一定用户,起步并非完全空白。在此基础上,阿里方面近期的动作表明,这家AI大厂终于决定集中力量打造用户入口、聚拢分散的业务线,集中到千问上,和ChatGPT,以及国内的豆包、DeepSeek“掰一掰手腕”。

这面临着不少的挑战,目前国内AI应用市场上,豆包的月活数据几乎断层式领先。事实上,在豆包“霸榜”之前,2024年曾一度领先的是以超长上下文为“法宝”的Kimi,但Kimi身为创业公司,很快在和背靠流量巨兽字节跳动的豆包在C端的正面“PK”中落败。2025年初,DeepSeek的现象级崛起也一度动摇了豆包的领先位置,但很快也被豆包拉开了差距,目前只能屈居第二。

可以发现,豆包此前的两位“对手”均为一度在大模型技术上发现“独门秘籍”的人工智能的初创企业,但在大模型的开源路线和快速迭代的背景下,这种优势并不能一蹴而就地转化为胜势。相反,有AI初创企业的员工告诉贝壳财经记者,一旦企业投入了C端用户们的“汪洋大海”中,部分工程师的精力难免要被用来处理无止境的用户反馈,或多或少影响基础模型的研发进度。

而在流量方面唯一能匹敌字节的腾讯,近些年来在AI大模型技术上的动作一直稍显谨慎,相比其他大厂,腾讯对AI的投入并不激进,其可比肩豆包的同款产品腾讯元宝虽然也依靠内置DeepSeek一度火爆,但目前来看,腾讯的方向更多是让元宝赋能腾讯其他业务线的产品。

千问破局思路有三,但产品还需时间打磨

在这一形势下,在2025年末“姗姗来迟”的阿里巴巴,能否打破目前固有的市场格局呢?

11月17日“千问”项目官宣时,千问团队在接受媒体采访时曾回答了是否“晚到”这一问题。千问团队认为,国内还没出现一个国民级的AI应用,“不论国内哪款产品,客观说还处于初级阶段,没有真正演进到能解决很多实际问题的程度。大家都是基于本身的知识和优势来辅助人,而要迈过这个智力门槛,需要的不只是数据,更多依赖在理解世界、自主学习等底层架构上的突破。”

新京报贝壳财经记者梳理阿里巴巴方面的公开表态发现,其对千问的产品思路主要有三,首先是如同ChatGPT、DeepSeek、Gemini验证过的一样:模型的领先可以在C端产品上实现突破。其次,阿里体系在多个领域均有涉猎,将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问APP,让千问具备更强大的办事能力。最后,则是一贯的杀手锏:免费。

在技术“内功”上,Qwen模型无疑是具备潜力的,不久前Qwen还在与ChatGPT、DeepSeek、Gemini、Grok等全球顶级模型PK的实盘投资大赛中斩获冠军。不过,在以月为单位迭代的AI大模型行业,任何情况都有可能发生,例如11月19日亮相的谷歌Gemini3在几乎所有主流基准测试中实现了全面领先,因此实现模型领先,要面临着残酷的竞争。

此外,串联阿里的生态也依赖数据打通,阿里内部电商、物流、支付等业务的数据壁垒尚未完全打破;最后,用户对“办事型AI”的认知仍停留在工具层面,如何在已经迟到的情况下培养用户对千问的高频使用习惯仍是难题,要知道,此前依靠投流培养国内用户的AI大模型“挑战者”们面前,都横亘着豆包这一座大山。

但在贝壳财经记者看来,目前千问所最需要的依然是沉下心来,打磨产品。

相比豆包、Kimi等上架后经历了长时间用户反馈,逐步打磨后一步步完善的AI聊天应用,千问也需要经历更多用户反馈和“改Bug”的过程。例如当贝壳财经记者撰写完本篇文章时,曾试图将编辑的修改意见输入千问,让其进行修改,但千问却显示“结果无法读取”(同一文件豆包和元宝则不存在此问题)。显然,无论模型如何领先,C端产品需要让更多用户“用起来”才能继续进化升级。对于上述问题,记者就向千问提交了结果反馈。

目前,阿里核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”。坐拥超300套Qwen系列模型的“内功高手”阿里巴巴,“出山”之后能否撼动大模型的江湖,这场“未来之战”,终将在用户指尖的每一次点击中见分晓。