市场总爱用“波动”形容当下,但若站在更长的维度审视港股科技板块,会发现那些曾被视为“压制”的因素正在悄然退场。大国贸易关系缓和的信号已穿透市场情绪,资金面与估值面的双重修复正为港股科技ETF(159751)铺就一条清晰的上行路径。

资金面:南下资金与全球流动性共振,存量博弈转向增量入场

南下资金仍在加速流入。截至10月底,全年净流入已达1.17万亿元人民币,这一数字不仅远超历年同期水平,更成为港股最直接的增量来源。当市场还在争论“存量博弈”何时结束时,美联储降息周期的开启已为港股流动性环境注入新的变量。全球流动性转向的大趋势并未改变,短期压制因素消除后,港股科技的估值优势将重新吸引海外资金。届时,市场将从“存量博弈”转为“增量入场”——这是资金面对港股科技板块最直接的利好信号。

数据来源:iFinD,截止时间2025年11月5日

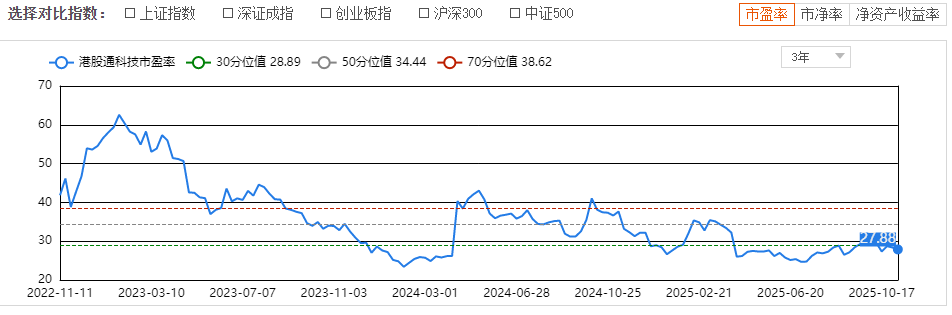

估值面:27.87倍市盈率背后的低估逻辑

截至10月底,港股通科技指数市盈率为27.87倍,仅处在历史28%的分位。这一数据背后是双重低估:横向对比港股其他指数,科技板块的估值优势依然显著;纵向观察历史区间,当前估值仍处于低位。更关键的是,这种低估并非源于基本面恶化,而是市场情绪过度反应的结果。当压制因素消退,估值修复将成为最直接的驱动力。

数据来源:iFinD,截止时间2025年11月5日

基本面:AI布局与政策红利构建的长期逻辑

基本面是港股科技板块最坚实的支撑。腾讯、阿里等龙头企业在AI领域的布局已形成闭环优势:大模型、算力、应用生态等核心环节的持续投入,正在转化为实打实的业绩增长。政策层面,“新zhi生产力”的持续扶持为科技企业提供了长期政策红利。这种基本面与政策面的双重驱动,使得港股科技的上涨逻辑远未被打破。短期的风险因素,如美联储鹰派发言或互联网巨头财报波动,充其量只是“节奏上的扰动”。从趋势看,这一轮港股科技的上涨逻辑并未被打破,下跌反而为有耐心的投资者提供了更好的加仓时机。

压制因素消退的背后是结构性机会的显现。资金面南下资金与全球流动性共振,估值面历史分位与重构空间并存,基本面技术闭环与政策支持共振,港股科技股正站在从估值修复向价值创造跃迁的临界点。港股科技ETF(159751)作为这一变革的载体,其标的指数动态将直接反映趋势强度。

当市场还在争论“何时见底”时,港股科技ETF(159751)已站在估值修复的起点。资金面的持续流入、估值面的低估优势、基本面的长期逻辑,三者共同构建起一个清晰的上行框架。那些曾被视为“压制”的因素正在消退,而增量资金的入场、估值的修复、基本面的支撑,将成为推动港股科技板块上涨的三大核心动力。对于投资者而言,当前的市场波动恰恰是布局的最佳时机——当“压制”成为过去式,港股科技ETF(159751)正迎来属于它的增量时代。

港股科技关联个股:小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、腾讯控股、美团-W、中芯国际、百济神州、快手-W、小鹏汽车-W、理想汽车-W。

(数据来源:iFinD,截止时间2025年11月5日;文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资须谨慎。)

相关基金:

$港股科技ETF(SZ159751)$、$港股消费50ETF(SZ159265)$

风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料,不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考,自行核实相关内容,市场有风险,投资须谨慎。