11月27日,国家发改委正式回应了市场对人形机器人产业是否存在“泡沫”的关切。其核心表态可概括为:充分肯定产业方向,但高度警惕低水平重复建设。这为当下火热的“具身智能”投资潮提供了重要的政策风向标。

一、 回应内容的核心解读:双重信号

发改委的回应包含了看似矛盾、实则辩证的两个层面:

肯定与鼓励(“扶优”):

并未直接否定整个行业,而是承认其作为前沿科技的战略意义。这一定调保留了优质企业的成长空间,避免了“一刀切”的打击。

意图在于保护真正的技术创新,避免“劣币驱逐良币”。

警示与规范(“限劣”):

核心新措辞:“着力防范重复度高的人形机器人产品‘扎堆’上市”。这是监管部门首次明确使用“防范扎堆”这一表述,指向性非常明确。

问题诊断:暗示当前产业已出现一哄而上、同质化竞争的苗头。许多项目可能技术门槛低、应用场景模糊,主要依靠“人形机器人”概念进行融资和市场炒作。

政策意图:旨在挤出泡沫,引导资本和资源从“概念炒作”流向“实质创新”,推动产业健康发展。

二、 政策背景与深层动因

投资过热与产能隐忧:2023年以来,全球在人形机器人领域投资激增,中国也出现大量初创公司。但产品多集中于演示和样机阶段,缺乏可规模化的商用场景和清晰的盈利模式,存在产能过剩风险。

避免重蹈覆辙:光伏、新能源汽车等行业都曾经历“补贴驱动→一拥而上→恶性竞争→洗牌出清”的周期。监管部门希望在人形机器人领域提前介入、主动引导,避免社会资源的巨大浪费。

聚焦“新质生产力”本质:政策导向是鼓励真正能提升生产效率、创造新价值的“新质生产力”,而非低水平重复。推动产业走向差异化、专业化、实用化。

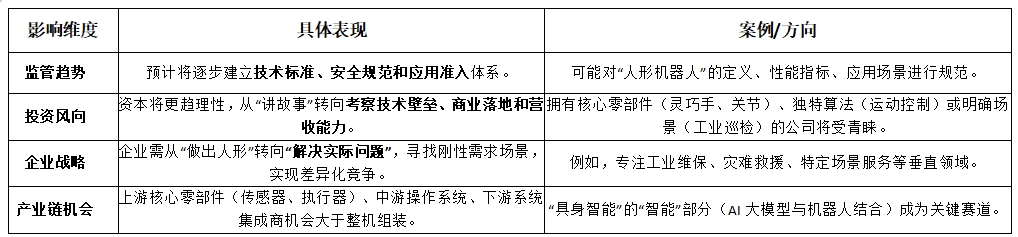

三、 对产业发展的影响与展望

四、 总结

国家发改委的此次回应是一个重要的分水岭信号。它标志着中国人形机器人产业将从初期的“概念普及期”进入“规范发展期”和“能力检验期”。

对于行业参与者而言,未来需要:

证明价值:证明其人形机器人方案相比传统自动化方案有不可替代的成本或效率优势。

寻找场景:找到能够规模化、可复制的商用落地场景,而非停留在实验室演示。

专注创新:在核心技术上建立壁垒,而非仅做集成组装。

总而言之,政策的本意不是抑制创新,而是通过精准引导,让行业走得更稳、更远。短期看,可能会淘汰一批缺乏核心竞争力的项目,但长期看,将为真正有实力的企业创造一个更健康的成长环境,有利于整个产业的可持续发展。

#特斯拉拟建新厂生产Optimus人形机器人##工信部:深入实施“机器人+”应用行动##人工智能怎么投#$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$兴全合润混合A(OTCFUND|163406)$