#科技小登大揭秘# 科技小登大揭秘:固态电池——确定性爆发前夜的最优解

在固态电池、存储芯片与可控核聚变三大硬核科技赛道中,若要寻找“技术成熟度、政策支持力与商业化爆发力”的最佳平衡点,固态电池板块无疑是当前最值得布局的核心方向。这一被视为“锂电池终极形态”的技术,在2025年已完成从实验室到量产线的关键跨越,其清晰的产业化路径与明确的业绩兑现预期,使其在三大赛道中脱颖而出,成为新材料领域的投资焦点。

与存储芯片相比,固态电池的增长逻辑更具“非周期性”优势。存储芯片虽受益于AI算力爆发带来的需求增长,2025年三季度一般型DRAM价格环比涨幅已达18%-23%,但行业长期受供需周期波动影响,三星、SK海力士等国际巨头的产能调整随时可能引发价格震荡。江波龙等国内企业虽实现净利润暴涨,但仍依赖消费电子市场的需求传导,而AI服务器存储需求的爆发性增长尚未完全转化为稳定营收。反观固态电池,其需求根植于新能源汽车、储能、低空经济等多领域的刚性升级需求,不受单一市场周期影响,增长确定性更强。

相较于可控核聚变的“远期想象”,固态电池已进入“兑现期”。可控核聚变虽被称为“能源终极解决方案”,国内“环流三号”也实现了千秒级等离子体运行,但商业化示范堆预计要到2030年前才可能落地,真正形成产业规模仍需5-10年。投资该领域本质上是布局上游材料与设备的长期研发,短期难以看到业绩回报。而固态电池在2025年已迎来技术与政策的双重突破,商业化进程远超市场预期,中期业绩爆发的可见性极高。

固态电池的核心竞争力源于“安全与能量密度的双重革命”,这正是其替代传统锂电池的底层逻辑。传统锂电池因液态电解质存在自燃风险,且能量密度上限已接近300Wh/kg,无法满足新能源汽车续航突破1000公里、储能设备高密度集成的需求。而清华大学张强教授团队研发的新型氟聚醚基聚合物电解质,已使锂金属电池能量密度达到604Wh/kg,且通过120℃高温与针刺测试均无爆炸风险。中科院物理研究所的“阴离子调控技术”与金属研究所的“柔性骨架技术”,更彻底解决了固固界面接触不良这一世界性难题,让电池循环稳定性实现质的飞跃。这种“安全+续航”的双重突破,使其成为新能源产业升级的刚需选择。

政策端的密集加码,为固态电池产业化铺平了道路。2025年国家八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确将固态电池列为重点攻关方向,提出2027年前打造3-5家全球龙头企业。工信部不仅启动60亿元重大研发专项,还加速推进全固态电池标准体系建设,中国汽车工程学会更首次明确“液态物质含量<1%”的全固态电池定义,结束了行业界定模糊的困境。地方政策同样跟进发力:上海嘉定对研发投入给予10%奖励,最高可达500万元;珠海提出2030年前推动能量密度超400Wh/kg的全固态电池量产;天津、东莞等地则对增资扩产项目给予最高400万元补贴。更具吸引力的是,搭载全固态电池的车型可获3万元/辆补贴,政策延续至2027年,直接刺激下游车企加速装车进程。

产业端的量产落地节奏,印证了固态电池的商业化拐点已至。2025年四季度,国内多家企业已启动固态电池小批量交付,2026年大规模量产的计划清晰可见。在产业链上游,固态电解质企业卫蓝新能源、负极材料企业贝特瑞等已拿到稳定订单,设备厂商也进入产能爬坡期。这种“技术突破—政策支持—量产落地”的正向循环,已形成清晰的产业闭环,使得固态电池板块的投资逻辑从“概念炒作”转向“业绩驱动”。

从投资视角看,固态电池产业链的细分环节已具备明确的布局价值。电解质作为核心材料,硫化物与聚合物路线均有龙头企业实现技术突破;负极材料领域,适配锂金属电极的新型复合材料企业增长潜力显著;生产设备环节,针对固态电池致密化、界面处理的专用设备厂商将充分受益于产能扩张。这些细分领域的龙头企业,正如同十年前的锂电池材料企业,即将迎来行业爆发带来的估值与业绩双升。

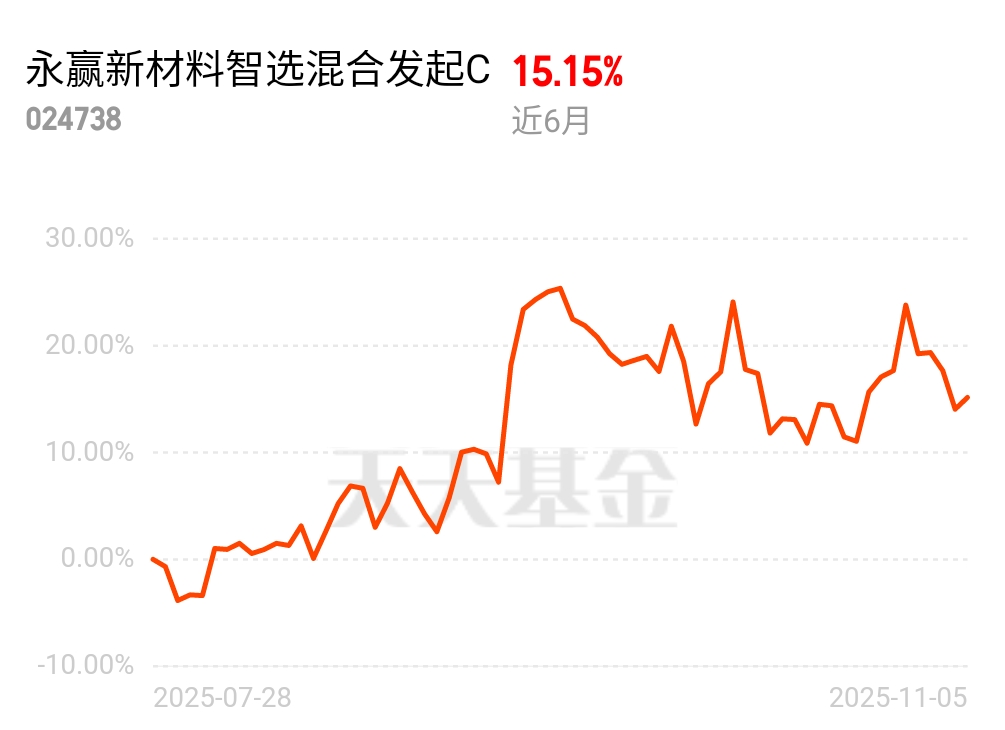

综上,在三大科技赛道中,可控核聚变是“远期星辰”,存储芯片是“周期浪潮”,而固态电池则是“当下繁花”。其技术成熟度、政策确定性与量产紧迫性的三重优势,使其成为新材料领域最具投资价值的板块。永赢新材料智选混合发起C精准聚焦新材料赛道,有望深度把握固态电池产业化带来的投资机遇,在这场能源存储的革命浪潮中捕捉核心收益。@永赢基金

$永赢新材料智选混合发起C$