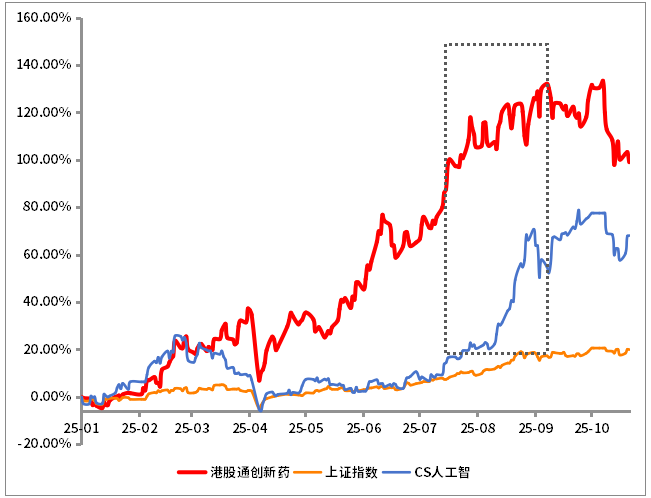

今年以来,在重磅BD交易不断的催动下,创新药跑出了一波气势如虹的上涨行情,相较大盘的超额收益十分夸张。但步入9月后,创新药的行情波动显著放大,相对跑输上证指数和电子、通信等其他热门行业不说,对BD交易的反应也颇为平淡。下跌毫不留情,反弹犹犹豫豫,令投资者担忧加剧。

(数据来源:Wind,截至2025.10.22,指数过往涨跌不预示未来收益,投资需谨慎。)

那么,创新药的行情走到哪一步了?还能留在车上吗?能否止跌反弹?长期逻辑有发什么变化吗?本期养基陪伴,小景和大家聊聊市场重点关注的创新药。

创新药为什么一跌再跌?

现阶段来看,回调的原因有些令人无奈,或许是“涨多了”导致的谨慎情绪,而非基本面恶化。

如果把截止日放在今年9月8日这个阶段性高点,港股通创新药指数今年以来、近1年、3年的涨幅分别高达122.18%、145.19%和82.24%。(数据来源:Wind,截至2025.09.08)

面对这样的涨幅,哪怕是对创新药未来的预期极为乐观,也难免会积累较大的止盈压力和畏高情绪,本就对负面消息变得更为敏感。

而7-8月后,大额BD订单进入了“空窗期”,进一步给市场情绪泼了盆冷水,导致创新药在与有色、贵金属和科技等热门板块的竞争中暂落下风。

就在上述前提下,美国政府又在9月针对创新药出台了限制性政策,计划对中国药品(尤其是实验性药物)实施严格限制。虽然这项政策对中国创新药出海的实际影响还是个未知数,仍对市场风险偏好产生了冲击,加速了资金的流出。

创新药的长期逻辑变了吗?

小景在此前提示创新药机会的文章中和大家分析过,本轮创新药行情的核心驱动是BD出海,背后既是中国创新药技术突破的体现,也有全球医药产业链结构性调整的原因。

一方面,十年磨一剑后,中国创新药企研发效率更高且成本更低,对于跨国药企来说更有引进性价比。参考麦肯锡的报告,国内较为领先的biotech从靶点验证到PCC(临床前候选化合物)只需12-20个月,对比全球行业平均24-36个月,节省了30%-50%的时间。(资料来源:天风证券,《创新药产业趋势已成,进军全球商业化》,2025.09.23)

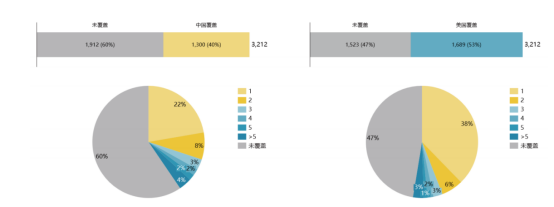

目前,中国目已是全球优质创新药管线策源地。如下图所示,2015—2024年全球在研创新药共覆盖了3212个赛道,中国药企在研管线覆盖了1300个赛道、覆盖度达40%,并在其中716个赛道(22%)的研发进度排名第一。

(数据来源:华福证券,《中国创新药能从海外分成多少钱?》,2025.06.14)

另一方面,创新药的专利保护期通常为20年,一旦到期,销售额就会因为仿制药的上市而大幅下降。当前,跨国制药巨头正面临这一尴尬情况。若以2024年的销售额为准,截止2037年,美国药企将面临约2443亿美元的潜在专利到期损失,意味着TA们寻找优质创新药的需求强烈。(数据来源:华福证券,《中国创新药能从海外分成多少钱?》,2025.06.14)

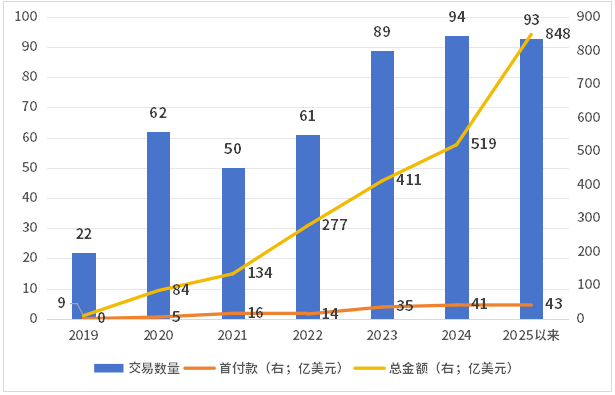

于是,我们也就能看到,近两年跨国药企展开了对中国创新药的追逐。数据显示,中国License-out数量自2020年开始大幅增加,近两年涨势更甚,仅2025年以来已达93笔,总金额848亿美元,首付款与总金额均已超过去年全年总额。

(数据来源:医药魔方,截至2025年8月底)

同时,内需市场对创新药的支撑也不容忽视。过去创新药主要依赖医保,但医保定位无法覆盖所有高价药,而今年四季度即将发布的“创新药商保目录”,将填补这一空白。届时商保有望追上甚至超过医保,成为创新药企业的重要增量。

总结下来,当前的调整偏短期扰动,出海+内需改善的长期逻辑仍旧比较扎实,产业向上的趋势没有被动摇,行情也仍韧性。

跌这么多了,应该怎么办?

风险偏好下降、BD交易淡季以及资金博弈等扰动因素的影响仍在持续,创新药行情一时半会儿或难以企稳。而且从近期的表现中也能发现,大盘一有风吹草动,创新药指数往往先跌为敬,但大盘反弹的时候,创新药却不一定能跟上。

因为,创新药基本已经过了估值修复的贝塔行情阶段。以申万医药生物指数为例,截至10月22日,指数的市盈率为38.51倍,位于近10年80.35%的百分位,进一步修复的空间的比较有限,市场也将更关注基本面的落地情况。(数据来源:Wind,截至2025.10.22)

此外,小景也不止一次和大家强调,创新药的科技研发属性很强,新药研发周期漫长、前期投入高,涉及找靶点、药理、实验等诸多环节,带有很大的不确定性,也使得创新药是典型的高成长性与高波动性并存的行业,具有较高的投资门槛。

换句话说,创新药大概率从普涨转为分化行情,更考验选股,那些能凭借过硬的产品实力,在全球市场打开空间、真正带来持续回报的创新药企业,更有可能成为未来的赢家。这也意味着投资需要对应转变,需要遵循产业趋势,从基本面出发选择标的,并警惕情绪高涨下追逐风险。

小景说

创新药此前的调整更多是短期因素导致,而非基本面的崩坏,在有回调时适当介入或是不错的选择。但行情的波动和分化又难以避免,市场开始聚焦基本面优秀、存在业绩兑现预期的公司,此过程中,主动选股的优势得到了放大。因此,投资者或可关注专注于医药领域的主动管理基金,以此把握创新药的长期上涨机遇。

————————

风险提示:上述观点是基于目前市场情况分析得出,具有时效性,仅供参考。

$景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(OTCFUND|023597)$$景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(OTCFUND|023598)$$景顺长城医疗健康混合A(OTCFUND|011876)$$景顺长城医疗健康混合C(OTCFUND|011877)$$景顺长城医疗产业股票A(OTCFUND|022081)$$景顺长城医疗产业股票C(OTCFUND|022082)$