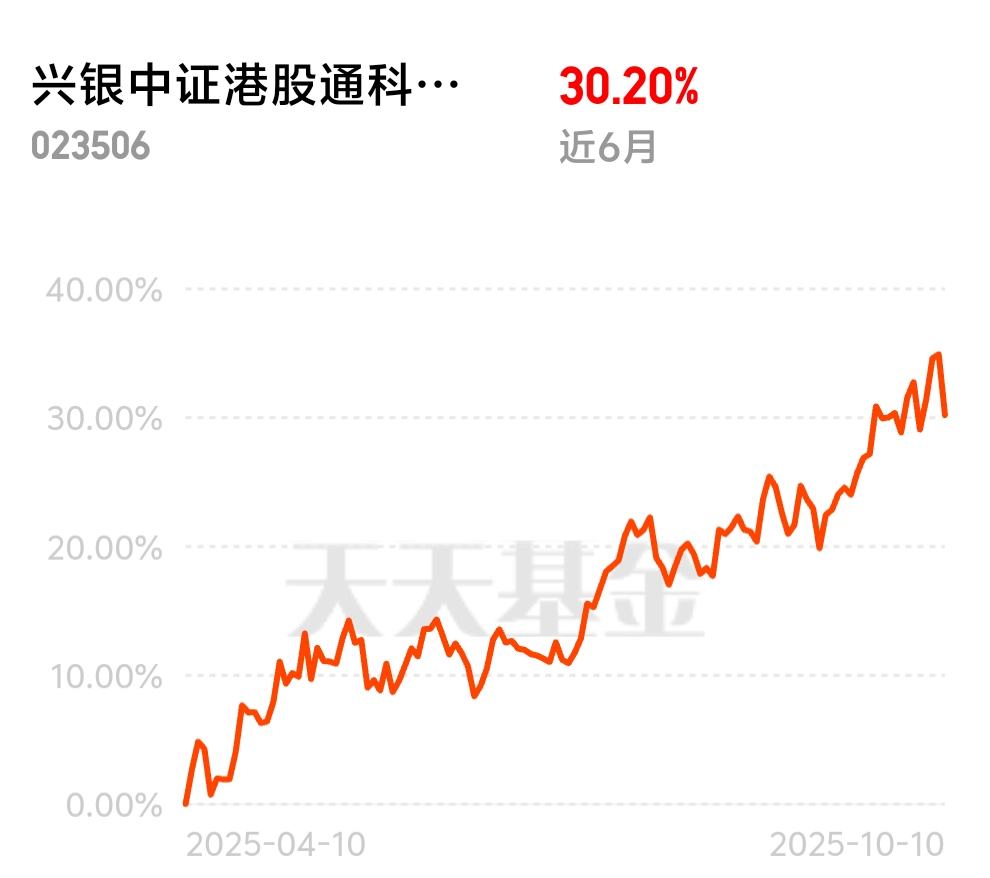

#我看好港股通科技未来的表现#2025年9月美联储降息25基点落地后,港股科技板块即刻迎来脉冲式上涨,其中中证港股通科技指数在9月29日至10月2日实现连续上涨,10月2日单日涨幅达3.25%,成交金额突破76亿元 。在此背景下,2025年3月成立的$兴银中证港股通科技ETF发起式联接C$ (023506)凭借近六月30.2%的收益表现,成为普通投资者布局该赛道的热门选择。这款被动型指数联接基金如何适配当前市场?中证港股通科技指数的核心价值在哪?四季度又该如何把握投资机会?值得深入解析。

基金的核心竞争力源于对优质指数的精准跟踪与亲民的产品设计。作为ETF联接基金,其将不低于90%的资产投向目标ETF,通过被动复制策略紧密跟踪中证港股通科技指数,业绩比较基准为该指数收益率的95%加活期存款利率的5%。这种运作模式确保投资者能完整捕捉板块行情,避免主动管理基金的风格漂移风险。从业绩表现看,这只成立仅半年多的基金,成立以来收益已超22%,在同类港股科技联接基金中稳居前列 ,尤其在9月降息后的上涨行情中,精准跟上指数节奏,未因建仓节奏问题错失红利。

费率设计更是直击普通投资者痛点。C类份额零申购费,持有满7天即可免赎回费,每年综合费率仅1%(含管理费0.5%、托管费0.1%、销售服务费0.4%) ,大幅降低了短期波段操作或长期定投的成本。对于没有港股账户的投资者而言,无需直面跨境交易门槛,通过普通基金账户即可参与港股科技龙头投资,这也是其成立后迅速获得关注的关键原因。

基金的价值根基,在于其跟踪的中证港股通科技指数具备鲜明的稀缺性与成长优势。与A股科技指数侧重硬件制造不同,该指数覆盖港股通范围内50家科技龙头,行业分布极具特色:信息技术占比45%、新能源车占19.32%、医药生物占17.48% ,既囊括了AI、半导体等硬核科技领域,又纳入了新能源车企和创新药企,更全面地反映中国科技升级全貌。

指数的“高成长+低估值”属性尤为突出。成分股中65%的AI企业2024年二季度盈利超预期,研发投入年均增速达21%,远超恒生成分股的9%,而当前指数PE仅28倍,不足纳斯达克科技指数的65%,处于近五年30%分位以下的历史低位 。这种估值与成长的错配,为后续行情提供了充足安全边际。此外,前五大权重股占比48.75%的集中度特征,既能依靠龙头企业稳基本盘,又能通过细分赛道布局抓弹性收益。

美联储降息与资金合力构成了当前行情的核心驱动力。作为典型的离岸市场,港股对美元流动性变化极为敏感,9月美联储降息25基点后,此前被压制的“流动性折价”快速修复,全球资金加速回流新兴市场。与此同时,内资成为板块定价的“定盘星”,2025年以来南向资金涌入港股科技板块已超3600亿港元,仅9月单月净买入就超230亿港元 。内外资金形成的共振,直接推动了降息后的板块大涨。

政策端的持续发力更强化了板块韧性。港股5月推出的“科企专线”为硬科技企业开辟了上市“特快通道”,AI、半导体等领域直接受益;同时,互联互通机制的持续优化进一步降低了跨境投资门槛,为板块引入稳定增量资金。产业层面,AI大模型从概念走向盈利落地,半导体产能利用率稳步回升,创新药企业借全球专利到期潮拓展海外市场,多重利好支撑板块业绩持续改善 。

结合当前形势,四季度投资机会的确定性进一步增强。资金面上,美联储降息周期开启后,国际资本回流趋势将延续,叠加南向资金的长期配置需求,板块流动性环境将持续改善。产业面上,四季度作为科技企业业绩兑现的关键窗口,AI应用落地、半导体产业链复苏等进展有望形成密集催化,而三季报中研发转化效率与海外订单增速等指标,将成为板块上行的重要推手 。

在全球流动性宽松与科技产业升级的双重浪潮下,$兴银中证港股通科技ETF发起式联接C$ 以低成本、高透明、低门槛的优势,搭建了布局港股科技的便捷桥梁。对于看好中国科技龙头长期价值、能承受短期波动的投资者,这款基金无疑是平衡风险与收益的优选工具,而四季度密集的催化因素,或将成为其收益进一步释放的重要契机。@兴银基金