9月16日,某人形机器人初创公司宣布获得超10亿美元C轮融资,估值走高至390亿美元;一跃成为全球最具价值的人形机器人企业之一,也创下了该领域单轮融资规模的新纪录。

是什么让全球顶尖科技巨头决定开启这场上亿“豪赌”?资本的追捧背后,传递了什么关键信号?普通人又该如何分享人形机器人产业发展红利?

“iPhone时刻”再现,人形机器人量产或即百亿赛道将启!

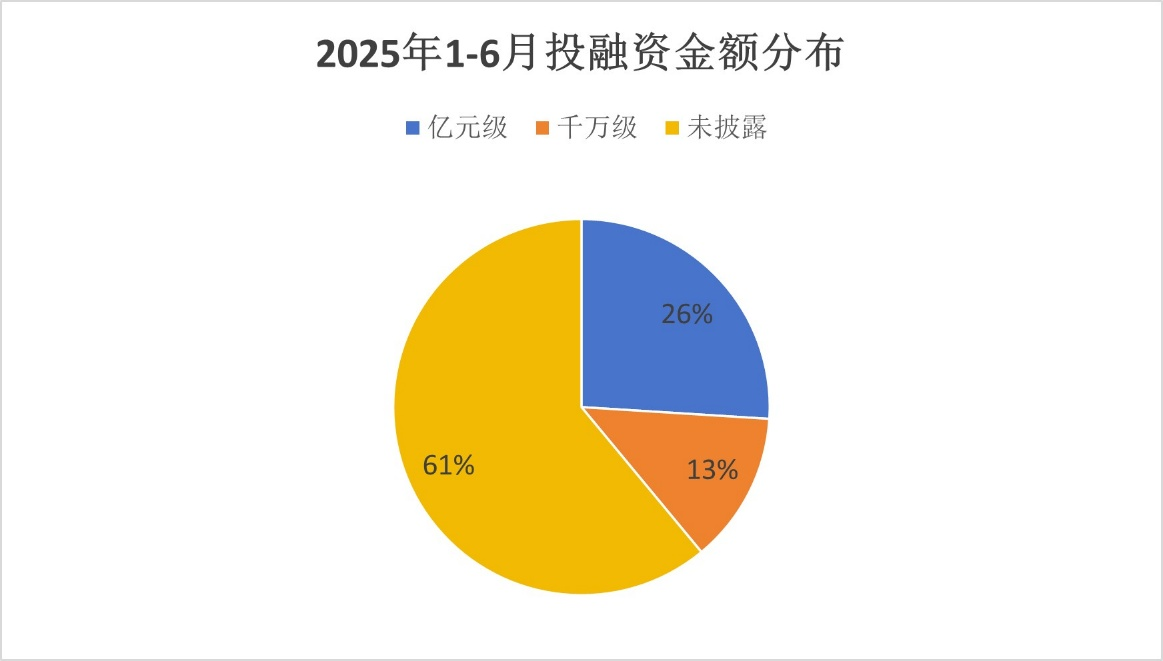

资本的涌动往往是产业变革的先声。巨额融资仅是这一趋势的缩影,仅2025年上半年,国内人形机器人领域已披露的融资规模就接近42亿元。市场中的“火药味”日渐浓重,或预示着一场深刻的产业升级正在发生。

其实资本扎堆入场不奇怪,现在人形机器人已经不是实验室里的概念品,而是真真切切走进了生活场景。就拿刚过去的国庆中秋假期来说,多地商场、工厂、医院里都能看到它们的身影。

这一切能落地,核心还是技术真的突破了。业内都把机器人的技术核心分成“大脑”“小脑”和“本体”,“大脑”就是AI大模型,管决策和交流;“小脑”是运动控制算法,负责走路稳、动作灵。现在国内的“大脑”技术已经很有进展,有的大模型用不贵的硬件就能让机器人完成抓握、切割,甚至折叠衣服、冲饮料这些精细活。“小脑”也不含糊,有的机器人双足走路稳当,手部操作精准,复杂环境里也能自己找路保持平衡。加上伺服电机、减速器这些核心部件的突破,机器人的灵巧度和稳定性都上来了,这才敢往真实场景里放。

市场规模也给出了明确预期,有报告说2025年全球具身智能市场规模能到195.25亿元,咱们国内占比差不多近半。而且现在已经有企业实现规模化落地了,比如银河通用的Galbot机器人已经正式“入职”汽车工厂,自动质检、搬零件这些活都能干,不用人盯着,遇到障碍物还能自己绕路。

从我的观察看,后续还有不少催化因素。技术上,核心部件的国产化还在加速,成本会慢慢降下来,就像早年的工业机器人那样,一旦成本下来,普及速度会特别快。应用场景也在不断扩,现在工厂、家庭、医疗只是开始,未来物流、零售这些行业肯定也会大规模用。而且国际上的技术交流和国内的融资热度还在升温,这些都能给板块带来持续的动能。

不过话说回来,普通人直接去投个股风险不低,毕竟技术迭代快,不是每个企业都能跑出来。这种时候借指数基金布局是更稳妥的选择,能把整个产业链的红利都吃到。

说到这,就不得不提$南方中证机器人ETF发起联接C$ (A类:020607 C类:020608)。它紧紧跟着中证机器人指数,把工业自动化、人工智能、智能装备制造这些核心赛道都覆盖了,成分股里都是产业链上的优质企业。业绩表现也很亮眼,近三个月涨了23.86%,半年涨28.40%,一年下来有50.58%的收益,成立到现在也取得了46.20%的回报。现在板块还没到全面爆发的时候,正是慢慢收集筹码,等行情启动的好时机。#OpenAI联手博通!AI产业链怎么投?#