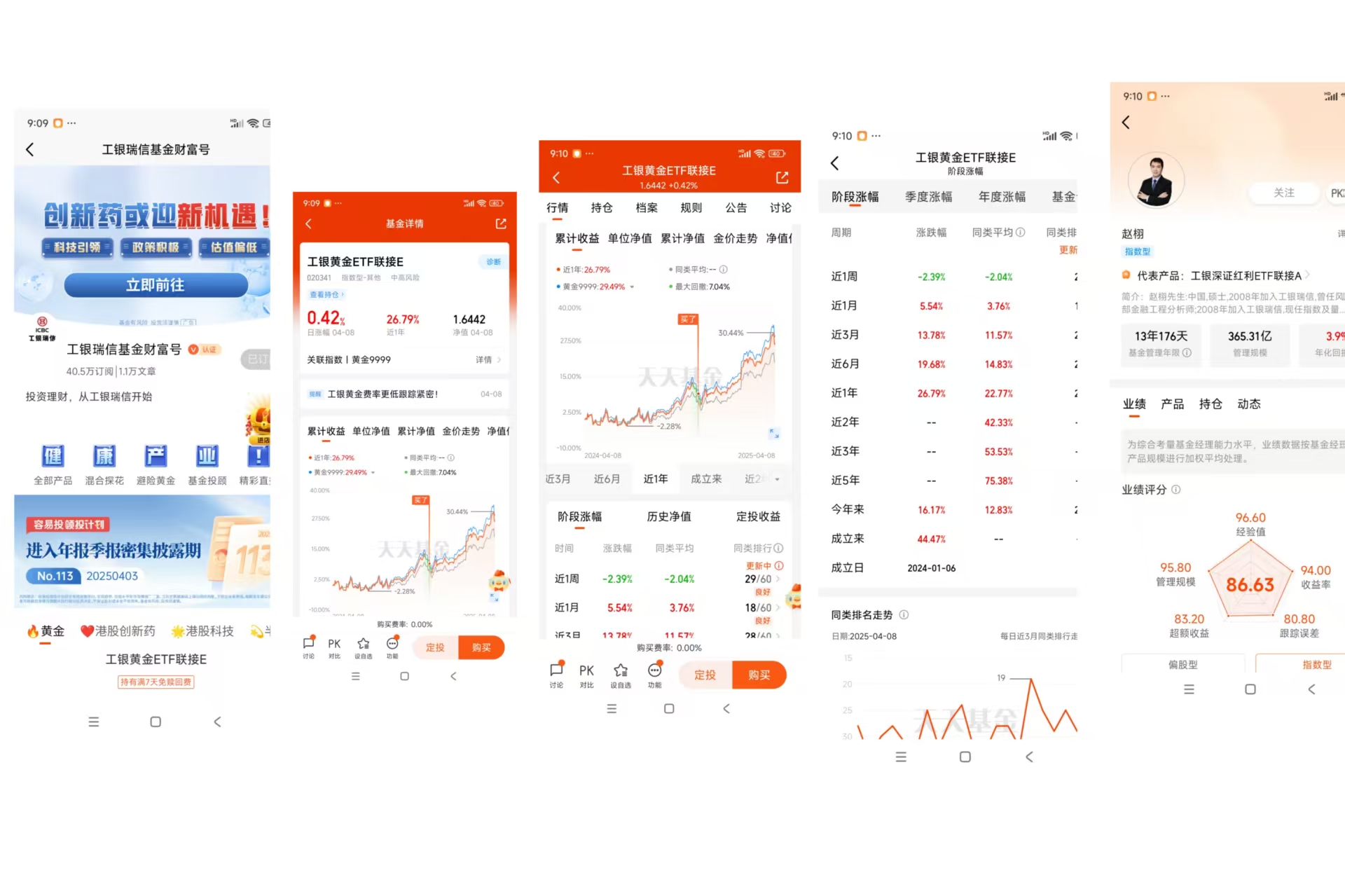

#配低费黄金#打卡第25天

$工银黄金ETF联接E$

基金费率对长期业绩的影响:复利效应下的隐性成本博弈

在基金投资领域,费率往往被视为“隐形的手”,悄然塑造着投资者的长期收益格局。从申购费、赎回费到管理费、托管费,这些看似微小的费用比例,在复利效应的放大下,可能成为决定投资成败的关键变量。本文将从费率结构、长期复利影响、费率与业绩的关联性三个维度,剖析基金费率对长期业绩的深层影响。

一、基金费率的结构性侵蚀:从显性成本到隐性损耗

基金费率的核心构成包括交易成本(申购费、赎回费)和运营成本(管理费、托管费)。以股票型基金为例,申购费率通常在0.1%-1.5%之间,管理费率多为1.5%/年,托管费率约0.25%/年。这些费用并非一次性扣除,而是通过持续计提的方式侵蚀收益。例如,投资10万元购买年化收益8%的基金,若总费率为2%(管理费1.5%+托管费0.5%),30年后实际收益将比无费率情形减少约28万元,相当于初始本金的28%。这种“温水煮青蛙”式的损耗,在短期投资中难以察觉,却能在长期复利中形成显著差距。

二、复利效应下的费率鸿沟:时间维度下的收益分化

复利是投资中最强大的力量,而费率则是复利的“天敌”。假设两支基金A(总费率1.5%)和B(总费率0.5%)年化收益均为8%,初始投资10万元,30年后:

- 基金A的净收益=10万×(1+8%-1.5%)^30≈61.1万元

- 基金B的净收益=10万×(1+8%-0.5%)^30≈81.5万元

两者差距达20.4万元,费率差异仅1%却导致收益相差33%。这种差距在货币基金、债券基金等低风险品种中更为显著。例如,货币基金年化收益2.5%,若费率从0.6%降至0.2%,30年后的收益差距可达初始本金的12%。

三、费率与业绩的博弈:主动 vs 被动投资的长期较量

主动管理基金与指数基金的费率差异,直接体现了投资策略对长期收益的影响。主动股票基金管理费率通常为1.5%-2%,而指数基金费率多在0.5%以下。尽管主动基金经理可能通过选股获得超额收益,但高费率与业绩持续性的矛盾日益凸显。数据显示,2018-2024年间,主动股票多头策略虽在多数年份跑赢沪深300指数,但扣除更高费率后,其净超额收益优势被大幅削弱。相比之下,指数基金凭借低费率优势,在长期持有中更易实现“贝塔收益”的累积。

四、费率改革的趋势:从成本中心到价值共创

公募基金行业正通过费率改革重塑投资生态。一方面,浮动费率基金试点将管理费与业绩挂钩,例如“低基础费率+超额收益提成”模式,激励基金经理与投资者利益绑定;另一方面,监管推动建立长周期考核机制,要求基金经理业绩考核中三年期权重不低于80%,五年期不低于50%,抑制短期博弈行为。这些改革旨在打破“高费率=高收益”的迷思,推动行业从规模竞争转向质量竞争。

五、投资者策略:在费率与业绩间寻找平衡点

对于普通投资者,选择基金需遵循“费率敏感型”决策框架:

- 长期持有优先:持有周期越长,费率对收益的侵蚀效应越显著,优先选择费率低于行业均值的基金;

- 同类比较法则:在同类基金中,优先筛选费率后1/4分位且夏普比率(风险调整后收益)前1/4分位的产品;

- 被动投资工具:对于标准化资产(如大盘指数),优先选择ETF或指数基金,其费率优势可覆盖主动管理的潜在超额收益;

- 警惕费率陷阱:避免为高费率基金的“历史业绩”支付溢价,需验证其收益是否已扣除费用影响。

结语:费率是长期投资的“隐形杠杆”

基金费率对长期业绩的影响,本质上是成本与复利的博弈。在资产配置的马拉松中,低费率如同减少鞋内沙粒,能让投资者更轻盈地奔跑。随着公募基金行业从“卖方代理”向“买方投顾”转型,费率透明化与合理化将成为提升投资者获得感的关键。对于投资者而言,理解费率结构、量化长期影响、选择费效比最优的产品,方能在时间复利中实现财富的稳健增值。@工银瑞信基金

#A股强心剂来了:千亿增持加大力回购# #农业强国规划出炉!种业农机迎政策利好#