#分享国庆见闻,晒收益,瓜分好礼!# 留言第一天,国证港股通科技指数(987008.CNI)作为聚焦港股通标的中科技成长企业的核心指数,其发展轨迹深度契合中国科技产业升级与资本市场互联互通的双重浪潮,已成为捕捉港股科技赛道投资价值的关键载体,其长期跑赢恒生科技指数120%以上的表现,本质是编制规则优势、产业趋势共振与资金配置逻辑共同作用的结果。该指数通过精准的选股与权重设计,构建了兼具广度与锐度的科技资产组合,既覆盖了互联网、生物科技、电子设备、新能源等多元细分领域,又通过15%的单只成分股权重上限设计,强化了龙头企业的核心驱动作用,前十大权重股集中度超70%,腾讯(12.3%)、美团(10.5%)、药明生物(8.7%)等行业标杆构成了指数的稳定基本盘。

指数的核心竞争力首先源于对"中国科技核心资产全景图"的精准刻画,其囊括的四大核心领域形成了完整的产业生态闭环:在硬科技领域,中芯国际等企业承载着半导体国产替代的核心使命;"新消费+新科技"领域中,阿里巴巴、美团等互联网巨头持续挖掘AI赋能的商业化潜力;生物医药板块的百济神州、信达生物等企业则在创新药研发领域占据全球一席之地;智能应用领域的比亚迪、理想汽车等标的,更是智能驾驶等未来产业变革的直接受益者。这种多元化布局既与A股科技板块形成互补,有效分散了单一行业波动风险,又精准卡位了AI、创新药、新能源车等高成长赛道,60%以上的成分股直接受益于全球科技产业变革红利。

流动性与资金面的支撑为指数注入了持续活力。作为全港股通标的构成的指数,其天然具备内地资金"活水"的接入优势,2025年一季度南向资金净流入港股科技板块超500亿港元,推动相关ETF规模增长30%以上,这种资金定价权的提升在市场波动期尤为关键——高流动性成分股能更高效地承接资金流入,避免因流动性枯竭导致的折价。同时,美联储降息周期开启后,全球资本回流新兴市场科技资产的趋势明显,而港股科技板块与美股、A股的低相关性(相关系数<0.3),使其成为全球资金分散配置的重要选项,进一步放大了指数的资金吸引力。

估值性价比与业绩弹性的双重优势构成了指数的安全垫与增长引擎。截至2025年初,指数市盈率处于近十年13.63%的历史低位,平均动态市盈率不足20倍,不仅显著低于恒生科技指数34.02%的估值分位,更较纳斯达克100指数60倍的估值形成明显折价。这种低估状态在业绩拐点显现后更具吸引力:2024年成分股龙头企业净利润增速普遍超市场预期,预计未来板块收入将稳定在15%左右的增速,利润持续转正并有望超预期。在AI产业化深水区,腾讯云在医疗场景的大模型应用、药明生物25%的订单复合增速等业绩亮点,正推动估值修复与盈利增长形成双击效应。

不过指数发展并非全无挑战,仍需警惕多重外部变量的冲击。地缘政治风险可能导致部分科技企业面临供应链中断或市场准入限制,科技行业快速迭代的特性也使得龙头企业的护城河可能被技术颠覆削弱,而全球货币政策转向仍可能引发短期流动性波动。从市场表现看,2025年8月以来指数曾阶段性跑输创业板指和科创50超20个百分点,反映出港股权重科技稀缺资产在特定阶段可能面临的估值修复滞后问题。但这种短期波动并未改变长期趋势,尤其在政策红利持续释放的背景下,香港特区政府的研发资助政策、内地对科技产业的扶持措施,以及粤港澳大湾区的协同发展效应,都为成分股企业提供了良好的发展环境。

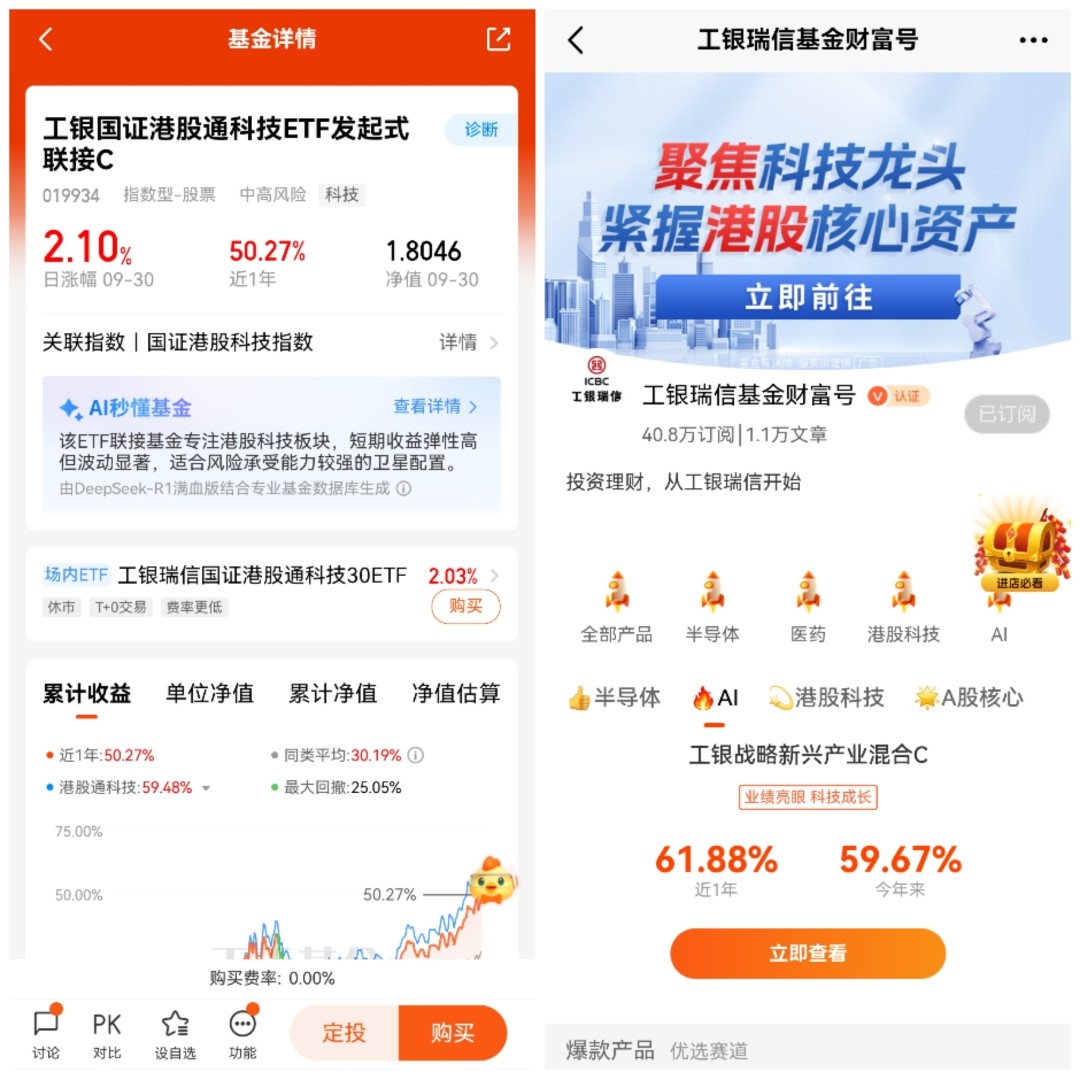

站在当前节点,指数的长期投资价值愈发清晰。从产业端看,DeepSeek等AI技术突破正推动新一轮生产力革命,创新药政策松绑加速行业困境反转,这些趋势都与指数的成分股结构高度契合;从资金端看,南向资金与全球资本对港股科技股的配置仍处低位,增配空间广阔;从工具属性看,跟踪该指数的ETF产品以0.4%的年综合费率实现了高效运作,工银国证港股通科技ETF等产品近一年年化收益率达77.36%,成为普通投资者布局的便捷通道。尽管短期可能面临恒生指数调整等市场波动影响,如2025年10月3日恒生科技指数下跌0.90%带来的连带反应,但在"产业升级浪潮+精准编制规则+资金定价权提升"的三重逻辑支撑下,国证港股通科技指数仍将是分享中国硬科技全球价值提升的核心载体。@工银瑞信基金