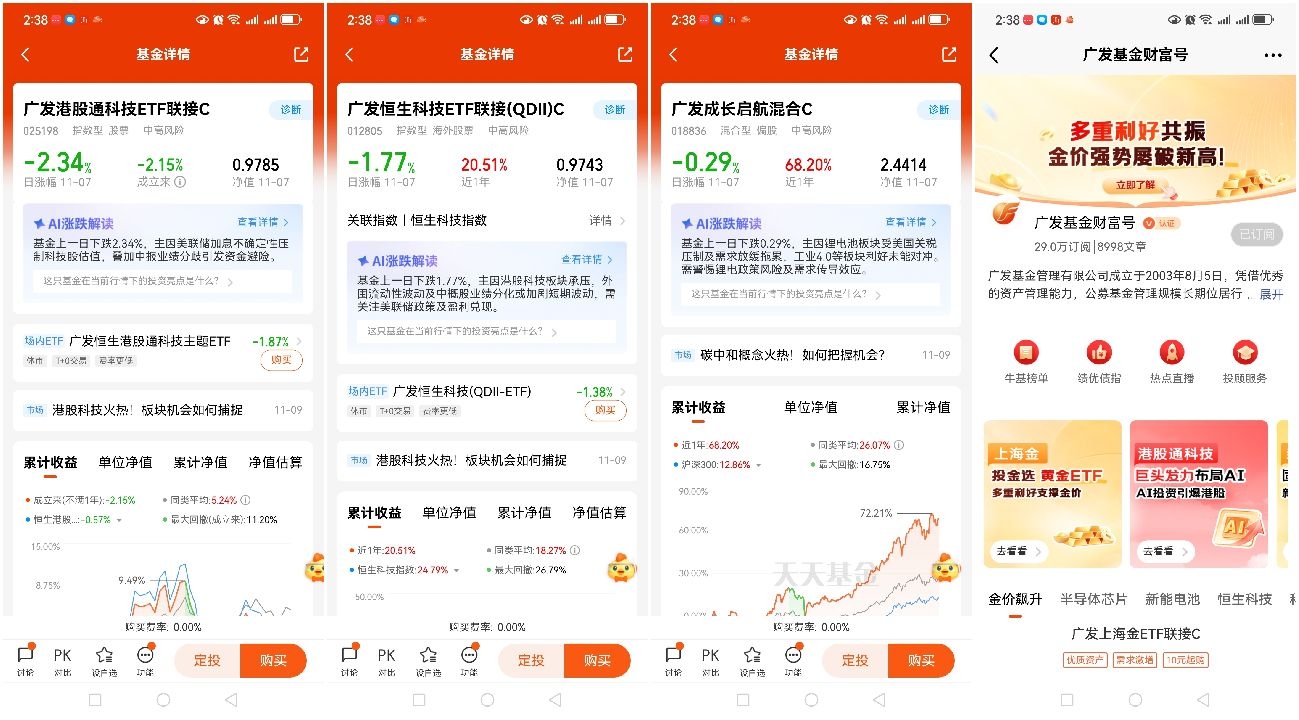

$广发成长启航混合C$ 站在2025年11月这个关键节点,看着科技板块近期的强势表现——光模块、算力基建、半导体设备等细分领域集体走强,通信设备指数单日涨幅曾突破5%,不少龙头企业股价创下历史新高,我常常被问到:这波科技热是短期脉冲还是长期趋势?热度能否持续?后市又该如何把握机会?结合政策导向、产业周期、资金动向以及潜在风险,我想分享一些自己的思考,核心结论很明确:科技板块的热度并非昙花一现,而是多重逻辑共振下的必然结果,后市结构性机会远大于系统性风险,但需摒弃盲目追高,聚焦真正有技术壁垒和业绩支撑的核心赛道。

首先,政策与市场的双重共振,为科技板块提供了最坚实的支撑,这也是我坚信热度能持续的核心原因。从政策端来看,“科技自立自强”已上升至国家战略核心,2025年全社会研发经费投入突破3.3万亿元,占GDP比重达2.64%,接近发达国家水平,这种持续的资金投入不是短期刺激,而是长期布局。更重要的是,政策工具已从单纯的资金支持,升级为“需求引导+场景开放+标准制定”的综合体系,比如“揭榜挂帅”机制直接推动量子计算、人工智能等关键技术突破,科创板为硬科技企业提供了高效的资本赋能,工业互联网平台接入企业超百万家,AI质检技术已将部分行业缺陷率降至0.1%以下,政策的落地性和实效性正在不断提升。而从市场端来看,科技创新需求正呈现爆发式增长,2025年中国科技创新市场规模预计突破3.6万亿元,占全球市场的25%,其中人工智能、量子计算、新能源、生物技术四大领域贡献了超70%的市场增量,这种由真实需求驱动的增长,远比概念炒作更具持续性。就像人工智能领域,生成式AI技术渗透率已突破60%,智能客服、智能投顾等应用场景用户规模超5亿,技术不再是实验室里的理论,而是真正走进了生产生活,这种政策与市场的同频共振,是科技板块热度能够延续的底层逻辑。

其次,产业周期进入加速上行阶段,技术迭代的速度和深度正在不断超出市场预期,这为后市提供了广阔的成长空间。科技行业的本质是技术驱动的周期性成长,而当前我们正处在新一轮产业周期的陡峭上升期。以人工智能为例,技术已从感知智能向认知智能跃迁,GPT-4o、Gemini等模型实现了文本、图像、音频的跨模态处理,部分模型推理能力已逼近人类,更重要的是,AI正在从“算力竞赛”转向“应用裂变”,在医疗领域,AI辅助诊断已覆盖80%三甲医院;在汽车领域,智能驾驶渗透率达50%,华为ADS4.0系统支持L4级自动驾驶,广汽与滴滴合作的L4车型已进入路测阶段,技术落地正在快速兑现为商业价值。再看量子计算,中国已实现超导量子比特数突破100个、量子体积达1024的技术突破,工商银行、建设银行等金融机构已开始部署量子计算风控系统,信贷审批效率提升70%,坏账率下降0.5个百分点,量子通信在加密领域渗透率也已达30%,从硬件突破到商业化试点,量子计算产业生态正在快速完善。新能源领域同样亮点纷呈,中国光伏组件占全球供应量85%,钙钛矿电池转化效率突破26%,新能源汽车三电系统实现完全自主可控,固态电池技术进入量产前夜,同时国内企业还在加速全球化布局,晶科能源等企业海外收入占比近70%,中东、东南亚等新兴市场成为新的增长引擎。这些产业层面的实质性进展,不是短期概念炒作能够比拟的,而是产业自身发展到一定阶段的必然结果,也决定了科技板块的上涨具有坚实的产业基础。

资金流向的重构,进一步印证了科技板块的核心地位,也为后市行情提供了充足的动力。资金是市场的“晴雨表”,当前科技板块已成为市场资金聚焦的核心,AI产业链与TMT板块成交额占全A市场交易总额的比例持续攀升,科技主题ETF呈现持续净申购态势。更值得关注的是资金结构的优化,杠杆资金与长线资金形成了良性互动:融资余额数据显示,科技板块融资买入额占比维持在25%以上,显示短期交易热度不减;而公募基金持仓数据显示,主动权益类基金对科技板块的配置比例已连续三个季度提升,这表明机构投资者正在用真金白银投票,长期资金的持续流入,不仅为板块提供了流动性支撑,也让行情更加稳健。同时,外资对中国科技资产的配置逻辑也发生了根本性转变,高盛、瑞银等国际投行纷纷上调中国科技股评级,其核心逻辑从过去的“成本优势”转向了现在的“创新驱动”,这种全球资金的重新定价,也为科技板块的后市表现增添了助力。

不过,在看好科技板块长期趋势的同时,我也必须提醒大家注意潜在风险,后市机会虽多,但并非人人都能赚钱,盲目追高注定会面临回调压力。近期新加坡央行和韩国交易所的警示就值得警惕,新加坡金融管理局在年度《金融稳定评估》报告中明确指出,部分科技和人工智能板块正呈现“相对紧张的估值”,如果市场对AI创造未来回报能力的乐观情绪出现逆转,可能引发更广泛的市场回调。数据显示,当前45家主要云、半导体和硬件公司的远期市盈率约为23倍,远高于4月份的14倍,而同期盈利预期仅增长了13%,估值与盈利的脱节确实存在,部分缺乏业绩支撑的概念股存在泡沫化风险。此前Palantir和AMD发布的盈利前景不及预期,就导致全球半导体股票遭遇抛售,市值短时间内蒸发约5000亿美元,这也提醒我们,科技板块内部的分化正在加剧,不是所有相关个股都能享受产业红利。

基于以上判断,对于后市机会,我的看法是:聚焦四大核心赛道,采用“核心+卫星”策略,在控制风险的前提下把握结构性机会。第一,人工智能赛道,重点关注算力和应用两端,算力方面,AI大模型训练推动高性能计算芯片需求激增,GPU、ASIC等算力基础设施相关企业将持续受益;应用方面,医疗、金融、制造等行业深度渗透的企业,业绩增长确定性更强。第二,量子计算赛道,随着技术从理论验证走向工程化突破,量子芯片、量子通信设备以及金融风控等应用场景落地较快的企业,具备长期投资价值。第三,新能源赛道,优先选择技术迭代领先和全球化布局成效显著的企业,比如钙钛矿电池、固态电池等新技术领域的龙头,以及海外市场拓展顺利的光伏、新能源汽车产业链企业。第四,生物技术赛道,关注基因治疗、细胞治疗等临床转化进展较快的企业,以及联影医疗这样在高端医疗设备领域实现国产化突破的企业,其5.0T全身磁共振在国内超高场市场新增占有率超60%,技术优势明显。

在投资策略上,我建议长期稳健投资者采用定投方式分批布局,避免一次性满仓,重点选择科技主题ETF或细分赛道龙头股,仓位控制在总资产的15%-20%;平衡型投资者可采用“70%核心+30%卫星”策略,70%仓位配置算力、半导体设备等核心资产,30%仓位关注AI应用、量子通信等弹性较大的细分领域;短期投机者则需谨慎行事,避免追逐估值过高的概念股,可聚焦业绩预告超预期或技术突破明确的个股,设定严格的止盈止损纪律。

总而言之,当前科技板块的热度不是短期炒作,而是政策、产业、资金多重逻辑共振的结果,后市成长空间依然广阔。但我们必须清醒地认识到,科技板块的投资核心是技术壁垒和业绩兑现,只有那些真正掌握核心技术、能够将技术转化为盈利的企业,才能在长期竞争中胜出。对于投资者而言,与其纠结于短期涨跌,不如聚焦产业趋势和企业价值,在风险可控的前提下把握这一轮科技革命带来的历史性机会,这才是当前时点参与科技板块的理性选择。@广发基金