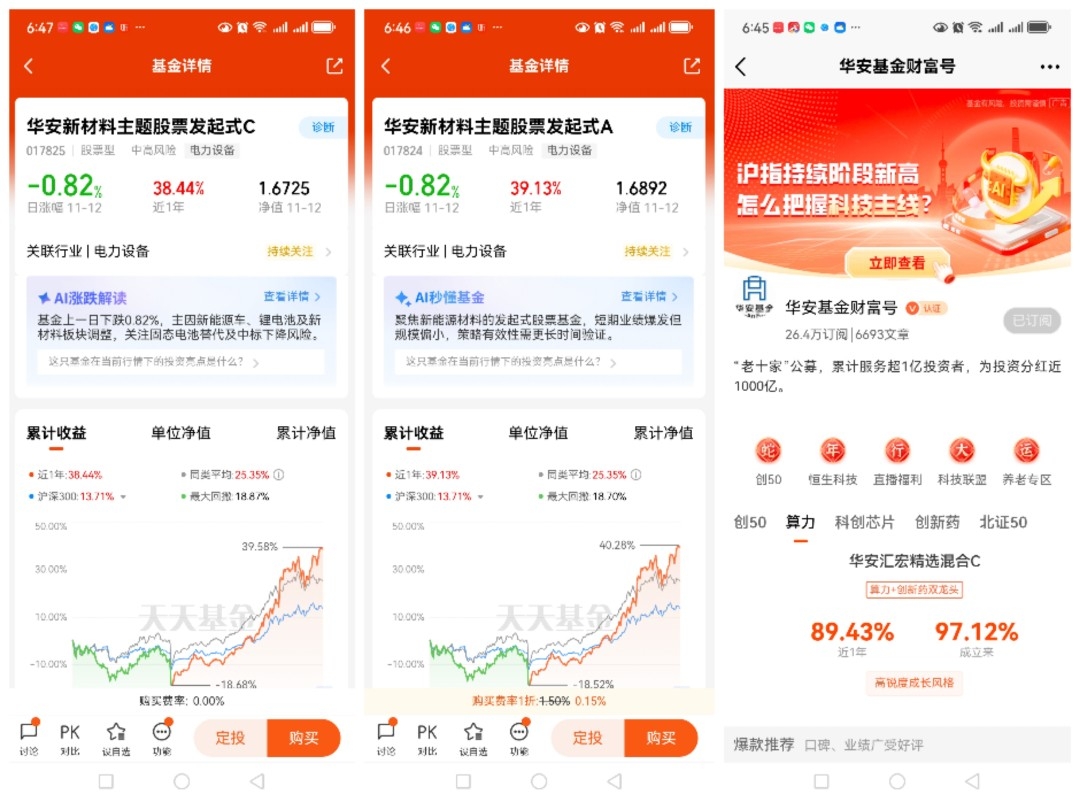

#华安基金行行行# $华安新材料主题股票发起式C$ $华安新材料主题股票发起式A$木瓜认为 固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其后市表现正处于“技术突破提速、商业化落地启幕、产业格局重塑”的关键阶段,长期成长逻辑清晰但短期仍需跨越多重挑战,整体呈现“长期乐观、渐进落地、结构分化”的核心特征。从产业发展阶段来看,固态电池已告别单纯的实验室概念验证,进入“从0到1”的工程化关键期,这一跨越直接推动了资本市场的价值重估——Wind数据显示,固态电池指数2025年累计涨幅已超过50%,8月以来单月上涨23.31%,宁德时代等龙头企业股价创下近四年新高,足以印证市场对其作为锂电池行业“第二增长曲线”的强烈预期。政策层面的持续加码更为后市表现筑牢基础,工信部等八部门联合发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》将固态电池列为重要发展方向,明确2027年前培育3-5家全球领先企业、推动2GWh级别产线落地,2030年实现规模应用,而2025年底至2026年初的专项中期审查工作,更将通过评估宁德时代、比亚迪等企业的中试成果,加速行业标准体系构建,为产业化扫清制度障碍。

技术路线的多元并行与差异化突破,是决定固态电池后市节奏的核心变量。当前硫化物、氧化物、聚合物三条路线各有优劣,形成“长期竞逐、短期互补”的格局:硫化物路线凭借接近液态电解质的离子电导率,被公认为长期主流方向,丰田已积累约1300项相关专利,计划2027-2028年推出搭载全固态电池的车型,国内宁德时代、比亚迪也将其列为核心攻关方向,但该路线仍面临硫化氢抑制、界面稳定性及高纯原料制备等瓶颈,从克级合成放大到公斤级时离子电导率可能下降30%-50%,成本控制难度较大,核心原材料硫化锂价格虽有回落但仍处于数百万元/吨级别。氧化物路线因稳定性好、与现有生产线兼容度高(部分企业可达90%),成为国内企业的主流选择,国轩高科等企业正通过复合电解质体系推进产业化,计划2028年推出全固态电池,其务实的落地路径为短期商业化提供了确定性支撑。聚合物路线则凭借加工性能优势近期实现技术突破,清华大学张强团队研发的新型含氟聚醚电解质,使电池能量密度达到604瓦时/千克,较现有商业化电池提升近3倍,且界面问题更易解决,在两轮车、储能等场景已率先实现量产交付,展现出“弯道超车”的潜力。这种技术路线的分化,决定了固态电池后市不会是“一刀切”的普涨行情,而是围绕“设备先行—材料突破—场景放量”的逻辑链条,呈现结构性机会。

从产业链落地节奏来看,设备环节已率先受益于产业化浪潮,成为后市确定性最高的细分领域之一。固态电池产线建设复杂度远超传统锂电,国内单GWh设备投入高达5亿至10亿元,海外成本更高,且中段核心设备价值占比相较于传统液态电池提升5-15个百分点,高资本投入催生了明确的订单需求。目前头部设备厂商已通过订单验证确立先发优势,随着宁德时代、比亚迪等企业2025年底前启动中试线或小规模量产线招标,设备环节的业绩兑现节奏将持续加快,成为支撑板块后市表现的重要支柱。材料环节则呈现“技术卡位+跨界转型”的双重机遇,一方面氧化物、聚合物路线的材料企业因工艺成熟率先受益,国内企业在氧化物电解质领域的创新已构建差异化竞争优势;另一方面传统锂电材料企业正积极跨界,硅碳负极、隔膜等领域企业通过既有产能与供应链优势切入新赛道,若能契合技术发展路径,有望分享行业增长红利。应用场景的多元化拓展则为后市打开了成长空间,除了高端乘用车这一核心场景,固态电池在低空经济、人形机器人、储能、两轮车等领域的应用已逐步落地——GGII预测2030年人形机器人电池需求将超100吉瓦时,这些对价格敏感度低、对性能和安全性要求高的场景,成为固态电池技术迭代的“孵化器”,也为产业链企业提供了阶段性的业绩支撑。

尽管长期前景广阔,但固态电池后市仍需警惕三大核心风险,这将决定板块估值与业绩的匹配度。首先是技术落地节奏的不确定性,尤其是硫化物体系的量产进度可能受限于界面失效、工艺兼容性等问题,实验室阶段的优异性能在放大到100安时大软包时,循环寿命往往“腰斩”,全固态电池良率远低于成熟液态电池,可能导致商业化进程不及预期。其次是成本控制挑战,当前全固态电池成本约400-800美元/千瓦时,是液态电池的3-5倍,复杂的生产工艺和高昂的原材料价格,使得规模化降本路径尚不清晰,若成本下降速度跟不上市场预期,可能制约其在主流车型的渗透速度。最后是估值透支风险,经过前期上涨,部分环节的估值已提前消化了未来2-3年的成长预期,以设备环节为例,当前估值已包含技术突破与订单增长的乐观预期,后续股价表现需依赖实际订单落地速度及规模超预期来支撑,估值消化压力与业绩兑现节奏的匹配度将成为关键变量。

综合来看,固态电池后市的长期成长潜力毋庸置疑,据相关研报预测,2030年乐观情景下其市场渗透率有望超30%,达到TWh级别,对应材料和设备领域均将形成千亿以上市场规模,参考2009年新能源车“十城千辆”工程后锂电池的增长路径,固态电池产业链的量化增长将为投资者带来长期确定性收益。但短期来看,行业仍处于“高端全固态、主流半固态”的多元并存过渡期,这一阶段可能持续2-3年甚至5-10年,期间技术迭代、成本优化与估值理性化将形成动态平衡。对于后市表现,应摒弃“速成式”预期,聚焦具备核心技术壁垒、业绩兑现能力强的企业——设备环节关注订单落地确定性高的龙头,材料环节布局技术路线清晰、成本控制能力强的企业,应用端关注率先实现规模化交付的场景型企业。随着政策支持持续加码、产学研协同创新平台攻坚共性难题、中试平台开放共享缩短技术转化周期,固态电池产业链将逐步跨越从实验室到工厂的“死亡谷”,其后市表现将从当前的“预期驱动”转向“业绩驱动”,长期有望成为新能源产业高质量发展的核心引擎,为投资者带来穿越周期的投资价值。@华安基金