#AI还能涨多久?#

AI的触角早已悄然延伸到生活的角角落落:和你闲聊解闷的智能客服、开车时默默辅助避障的自动驾驶系统、医院里帮医生快速识别病灶的影像AI……这些场景背后,是大模型技术正以“裂变式”速度进化,从实验室的概念验证,飞速奔向工业、消费、医疗等千行百业的规模化应用。可以说,这波AI浪潮掀起的产业变革,正孕育着一片充满想象的投资蓝海,而这场变革的长周期价值,才刚刚拉开序幕。

不过,对普通投资者而言,若想直接“扎进”AI个股淘金,难度可不小。AI产业链如同一条“超长赛道”,从上游的芯片设计、制造,到中游的光模块、服务器、液冷设备,再到下游的AI算法、行业应用,每个细分领域都有独特的技术逻辑与竞争格局——比如芯片领域要懂制程工艺,光模块要跟踪海外算力建设节奏,应用端要判断场景落地效率。更别说技术迭代快得像“跑马”,今天还热门的技术路线,可能明年就被新方案取代;加上个股波动剧烈,信息获取存在壁垒,想精准踩准每个环节的节奏,对非专业投资者来说几乎是“不可能任务”。

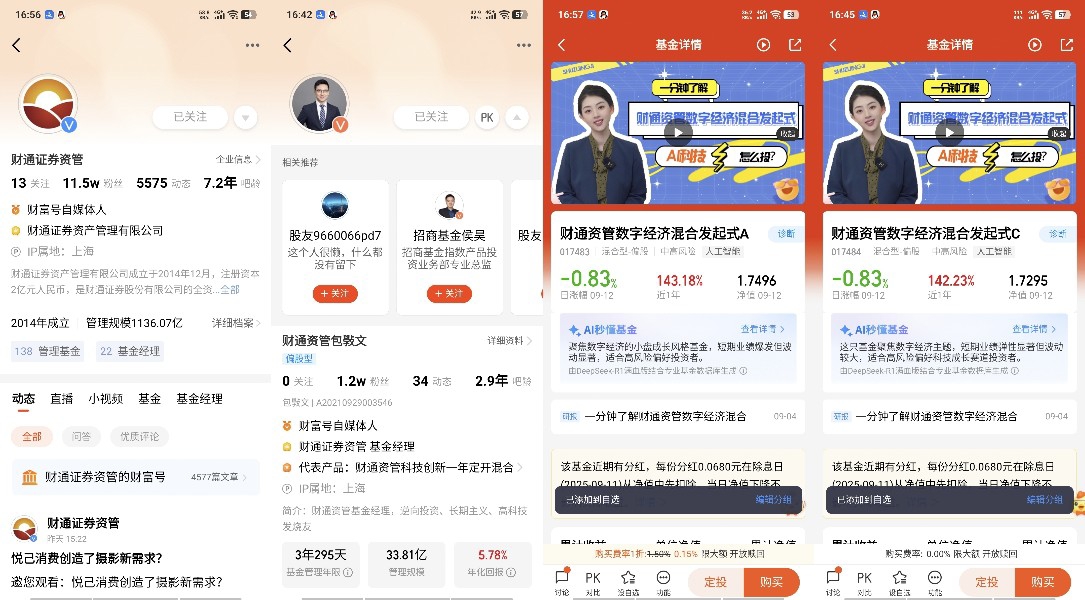

这种情况下,依托“基金经理+产品策略”的专业组合参与AI赛道,成了更务实的选择。以财通证券资管旗下的财通资管数字经济相关基金为例,其背后的核心管理人包斅文,在金融行业深耕15年,辗转券商、保险、公募等多个平台,既积累了对宏观市场的判断能力,更在科技领域打磨出对产业周期、技术演进的敏锐感知。他奉行“逆向投资+长期主义”的思路:市场狂热时警惕泡沫,聚焦企业真实价值;板块底部时敢于布局,比如2019-2021年精准把握半导体、信创机遇,2023-2024年又在AI初期提前锁定核心标的——而这类投资逻辑,恰好通过基金的产品设计得到了落地。

从基金本身的布局来看,它并非局限于AI某一细分领域,而是覆盖了从“硬件基建”到“软件应用”的全产业链:在硬件端,重点配置液冷、HVDC等算力配套领域(当前渗透率低,成长弹性足),以及海外需求驱动的高端光模块标的;在软件与应用端,既纳入能提升AI推理效率的软件服务商,也关注工业质检、金融投研等垂直场景的落地企业;同时,还兼顾半导体代工、光刻机等“国产替代”核心环节,形成了“多维度、全链条”的配置框架。这种分散化布局,既能捕捉不同细分领域的成长红利,又能通过行业轮动平衡单一板块的波动风险,避免普通投资者“押注单一赛道”的局限。

更值得关注的是,基金在操作上保留了灵活调整的空间:当某一细分领域估值过高时,会适度降低仓位,转向估值与成长匹配的标的;而当行业出现短期回调、但长期逻辑未变时,又能借助基金的资金优势,逐步积累筹码。这种“灵活不激进”的操作风格,既贴合AI赛道“高弹性但需控风险”的特点,也更适配普通投资者对“稳健参与”的需求——毕竟对大多数人来说,投资AI不是“赌一把”,而是希望在见证技术革命的同时,合理分享产业红利。

AI浪潮的“长坡厚雪”才刚刚展开,从技术迭代到产业渗透,还有漫长的成长故事可讲。而对于普通投资者来说,像$财通资管数字经济混合发起式C$,既能依托基金经理的产业洞察力把握核心机会,又能通过产品的分散配置控制风险的工具,或许正是连接“AI未来想象”与“投资实际落地”的一座桥梁,让普通人也能更从容地置身于这场技术变革的浪潮之中。@财通证券资管