#红利当投# 如果不是这些年太难太难,很多人(包括我)是不会看得上吃息分红的。我记得我最开始了解基金,在配置基金组合时,最先排除的,就是红利类的基金,因为,红利类的基金可能就像老人,手里有钱,缺乏了对美好的明天的憧憬……那时,最热的是爱尔眼科、中免这些热得发紫的股票。我也在爱尔眼科回调到半山腰时买了它,并信誓旦旦地想要拥有它,但终是没能熬出来,割肉出局……一切都在变!有什么是不能变的呢?比如老M的制裁,制裁得太多太多了,还能制裁吗?无人知晓。

让我进一步下定决心关注红利资产,是因为我在进一步的深入研究过程中,发现了红利资产具有无可替代的地位,今天就借着万家基金社区活动的机会,把这三大核心理由,分享给大家,希望对社区的小伙伴们有所帮我:

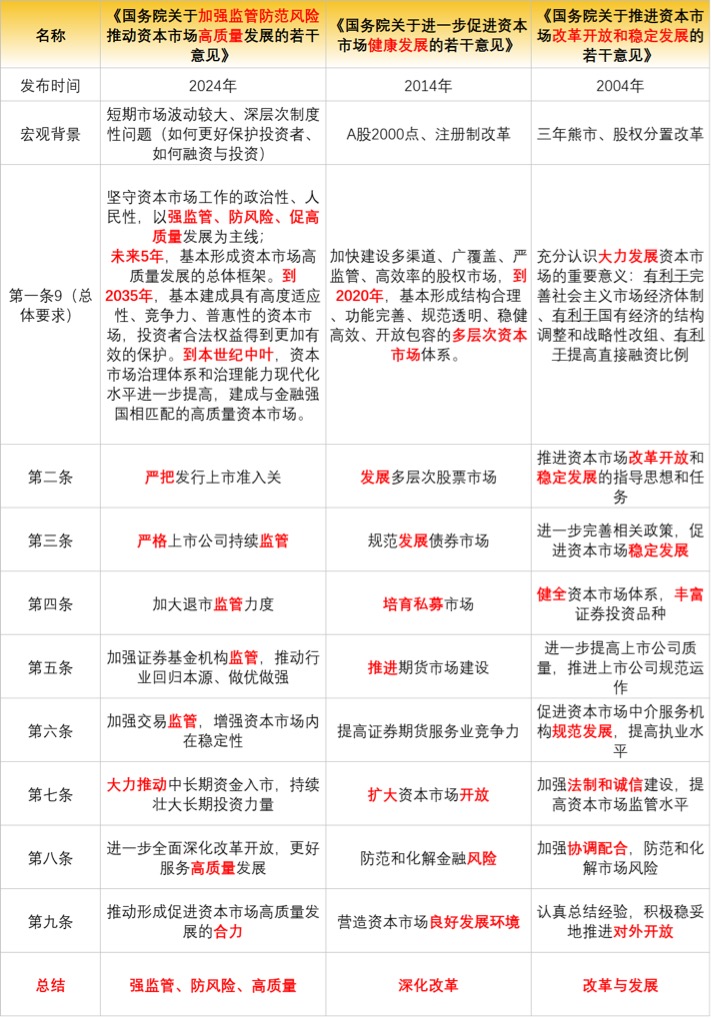

核心理由一:“国九条”带来的新动能。新“国九条”作为国务院对资本市场的指导意见,明确强化了分红政策的措施。比如,明确分红不达标要采取强约束措施的条件,积极推动上市公司一年多次分红,控股股东在分红不达标等情形下不得披露减持计划等。这些措施,就像给高股息投资注入了一剂强心针,红利资产的战略配置价值一下子就凸显出来了。从市场反应来看,自新“国九条”发布后,高股息板块的优势在煤炭、电力、银行、电信等行业中表现得淋漓尽致。

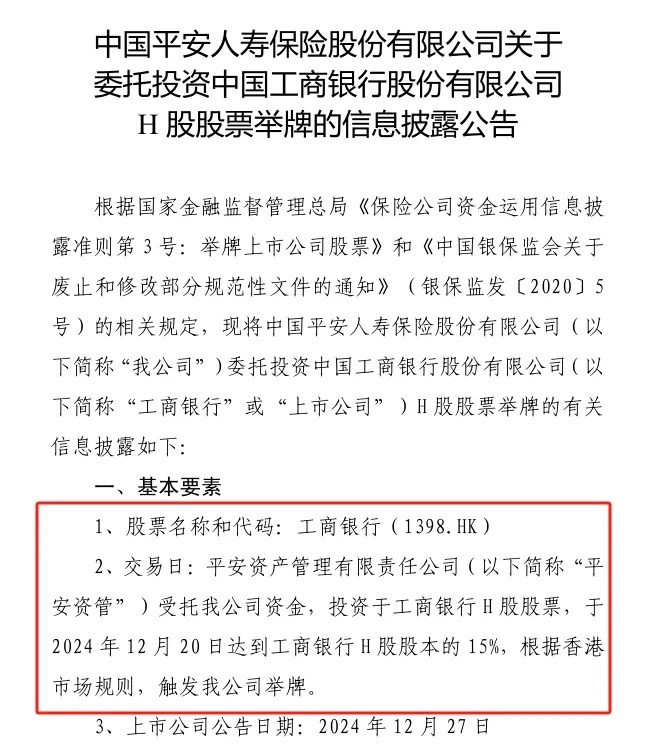

核心理由之二:无风险利率的持续下行。去年十一月底,十年期国债收益率跌破2%这一重要关口,市场上“安全”的收益变得愈发稀缺。在这种背景下,红利资产的吸引力显著提升。过去作为债券投资大户的保险机构,如今也面临“无券可投”的尴尬局面。2%的收益率已难以满足保险资金对收益的要求。相比之下,每年可获得约4.8%的高股息红利资产,尽管存在一定的净值波动,但对保险资金而言是可以接受的。毕竟,高股息红利资产在一定程度上能够替代低收益的固定收益产品,平安人寿举牌工行H股或许就是最好的明证。

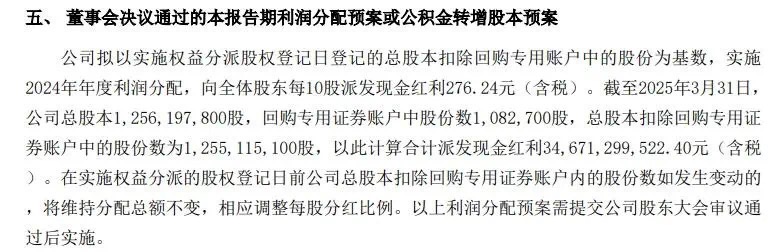

核心理由之三:经济弱复苏的背景下,央国企分红的稳定性。央国企作为国民经济的“顶梁柱”,在经济体系中占据着举足轻重的地位。它们肩负着稳定经济增长、保障国家经济安全的重要使命。在经济复苏的关键时期,央国企的经营策略和财务安排往往更加注重稳健性和可持续性。因此,它们的分红政策也相对稳定,不会因短期经济波动而频繁调整。这种稳定性为投资者提供了可预期的收益保障,尤其是对于那些追求稳健收益、注重资产保值增值的投资者来说,具有极大的吸引力。央国企的分红不仅能够为投资者带来持续的现金流入,还能在一定程度上抵御市场波动带来的风险,成为投资者资产配置中的“压舱石”。

但市场永远充满诱惑与陷阱。当我将目光投向股息率排行榜时,发现某些城商行看似诱人的6%股息率背后,竟是持续萎缩的净息差和堆积如山的地方债务。这让我想起2018年投资某股份行时的教训——彼时高达5.8%的股息率让我忽视了资产质量恶化的风险,最终在信用风险暴露时付出了惨痛代价。如今面对房屋建设板块的“高股息幻觉”,我选择相信数据而非故事:中证红利指数成份股过去五年分红持续性达87%,而全市场这个比例仅为52%。

经过更进一步的深度调研,我将目光锁定在万家基金旗下的——万家中证红利ETF联接(A:161907,C:015558)。这个选择绝非偶然——当我翻开该基金的定期报告,中国神华连续五年股息率超过7%的稳定表现,大秦铁路穿越周期保持60%分红比例的惊人定力,交通银行在经济下行期依然维持30%派息率的财务韧性,这些数据构筑的安全边际令人安心。更难得的是,这只运作多年的老牌基金,在近三年市场剧烈波动中,最大回撤仅为14.69%,而同期沪深300近三年跌幅达16.84%,这种“跌时抗跌,涨时跟涨”的特质,正是震荡市中最珍贵的品质。

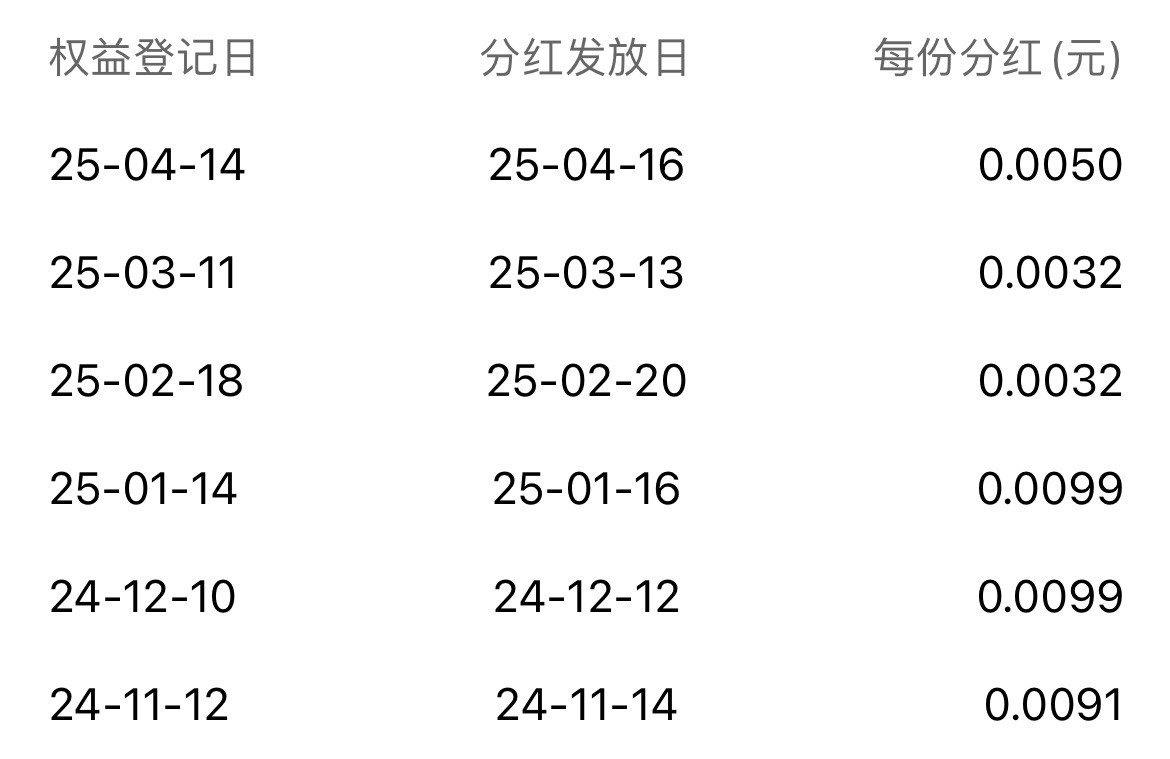

更令我心动的是其在去年七月份从万家中证红利指数基金转型为中证红利ETF联接基金,转型后月月评估、分红可期,每年最多分红12次,力争满足大家的月度现金流需求。“月月可分红”的创新机制,这在当前利率下行通道中堪比"现金流永动机"。回想起2016年投资某红利基金时,因年度分红频率过低导致资金利用效率低下的遗憾,万家基金的这项创新无疑解决了长期困扰我的痛点。

写在最后:在注册制全面落地的今天,A股的游戏规则或许正在悄无声息的慢慢改变。那些曾经被游资爆炒的题材股逐渐边缘化,而具备持续分红能力的优质资产正在形成新的价值中枢。此刻,我账户里30%的仓位已悄然转换为红利基金,余下的资金正通过每周定投平滑成本。这或许不是最激进的策略,但对于经历过牛熊转换的老兵来说,能在震荡市中守住果实,在政策红利中稳步增值,或许才是投资的真谛。毕竟,在这个充满不确定性的市场里,能持续带来真金白银的资产,才是值得我们托付的诺亚方舟!