#洞见阅读会# 《竞争优势:透视企业护城河》一书由美国经济学家布鲁斯·格林沃尔德撰写,聚焦于企业“护城河”理论的核心——进入壁垒,并结合大量案例为投资者提供了分析企业价值的新视角。

1、以下结合书中核心观点与投资实践,分享其启发与应用:

一、书中最触动的核心观点

进入壁垒是护城河的本质

书中强调,真正的竞争优势源于“进入壁垒”,即阻止其他企业进入市场的结构性障碍。若缺乏进入壁垒,即使企业拥有品牌或技术优势,超额利润也会因竞争加剧而消失。例如,豪华车市场虽产品差异明显,但因新品牌进入成本低,奔驰、凯迪拉克等难以长期维持高利润;而微软凭借软件生态的高转换成本(用户需重新适应系统)和网络效应(需与他人兼容),形成稳固护城河。

竞争优势的局部性与动态性

护城河并非全局存在,而是限定于特定产品或区域市场,且会随时间变化。例如,沃尔玛通过区域规模经济降低成本,但这种优势可能受限于地域扩张的边际效益递减。

对传统观点的批判

书中指出,差异化、品牌、资金充裕等常被误认为护城河,但若缺乏进入壁垒支撑,这些因素无法长期维持超额利润。例如,餐饮行业差异化显著,但新竞争者仍可轻易复制,导致行业整体利润趋近平均化。

二、如何用“护城河”理论筛选投资标的

基于书中逻辑,投资者可从以下维度分析企业护城河:

识别进入壁垒的类型

成本优势:如沃尔玛通过供应链效率和规模经济实现低价壁垒。

网络效应:如微信用户生态的社交黏性,用户迁移成本极高。

转换成本:如Adobe的软件生态,用户习惯和兼容性需求形成锁定效应。

监管壁垒:如医药行业的专利保护或特许经营权。

验证护城河的可持续性

动态分析:观察企业是否持续投入巩固壁垒。例如,腾讯通过迭代社交功能强化网络效应。

局部边界:评估优势是否局限于特定市场。例如,区域性水泥企业因运输半径限制,在本地市场具备垄断性,但跨区域扩张可能削弱优势。

警惕伪护城河

避免被表面特征误导,需穿透性分析:

高市占率≠护城河:若市场准入门槛低(如共享单车),高份额可能因资本涌入迅速瓦解。

高利润率≠护城河:需确认利润是否依赖不可复制的壁垒,而非短期供需失衡。

三、投资实践案例与启示

成功案例:贵州茅台凭借品牌历史、地理标志(赤水河)和产能稀缺性,构建多重进入壁垒,长期维持高毛利。

失败警示:部分新能源车企虽技术差异化明显,但行业技术迭代快、新玩家涌入频繁,超额收益难以持续3。

策略建议:优先选择“轻资产+强壁垒”企业,如互联网平台(网络效应)或专利密集型医药公司(研发壁垒),规避重资产且同质化行业(如航空、钢铁)。

总结:格林沃尔德的护城河理论为投资者提供了结构化分析框架,强调从进入壁垒的本质出发,结合动态视角筛选标的。其核心启示在于,投资需穿透表象,聚焦于企业是否拥有可防御、可持续的竞争优势,而非短期业绩波动。

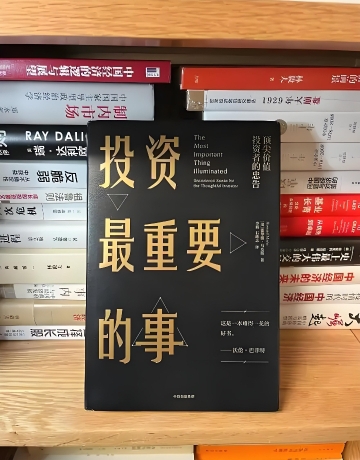

2、对我影响最深的投资书籍是《投资最重要的事》。这本书由霍华德·马克斯撰写,详细阐述了他一生的投资经验和教训。书中不仅提供了许多实用的投资策略,还强调了成功的投资不在于“买好的”,而在于“买得好”。这种对投资本质的深刻理解,让我在投资过程中更加注重选择合适的时机和价格,而不是盲目追求热门或高估值的标的。

《投资最重要的事》对我的投资理念产生了深远的影响。首先,书中提到的“安全边际”原则让我意识到,在投资过程中,不仅要关注公司的基本面,还要注意市场的波动和风险。其次,书中列举了许多实际案例,帮助我更好地理解市场行为和投资决策的复杂性。最后,这本书强调了耐心和纪律的重要性,提醒我在市场波动中保持冷静,避免被短期波动所影响,坚持长期投资策略。

通过阅读这本书,我学会了如何在不确定的市场环境中做出明智的投资决策,并且更加注重风险管理和长期投资的价值。这些经验和教训不仅帮助我在投资中取得了更好的成绩,也让我在面对市场波动时更加从容不迫。

3、常会从多维度跟踪信息源,以下是我的「信息食谱」及使用场景:

一、权威财经媒体(快速捕捉市场脉搏)

《财新网》

特色:深度调查报道(尤其宏观政策、行业监管动向)

《华尔街日报》中文版

使用:全球流动性预期(美联储动向)、地缘政治对市场影响,重点看「Heard on the Street」栏目,解读数据背后的资本逻辑

二、行业垂直报告(挖掘细分赛道)

CICC(中金)研报

用法:行业框架梳理(如新能源车产业链成本拆解)

注意:避免直接采信目标价,重点看「假设条件」是否合理

三、数据工具(量化验证逻辑)

Wind/Choice数据

高频指标:股权质押比例、北上资金行业流向

用途:自定义预警(如「消费ETF份额单日增幅>10%」触发跟踪)

国家统计局数据库

关键:交叉验证企业财报真实性(如某公司营收增速远超行业均值?)@富国基金