#汇财友道# #高低切优选电池# 本周五,锂电板块在资本市场上出现了明显的调整,不少声音直接将这波下跌归咎于前一天商务部与海关总署联合发布的那个关于锂电池出口管制的重磅公告(商务部 海关总署公告2025年第58号)。一时间,“出口限制”这个词让市场风声鹤唳。但冷静下来看,这个所谓的“限制”到底限制了什么?它真的像市场最初恐慌反应的那样,是对整个锂电行业的致命打击吗?深入了解政策细节和产业现状后,答案显然是否定的。这更像是一次精准的规范,而非“一刀切”的禁止。

让我们先看清楚政策的核心。这份编号为2025年第58号的公告明确点出了管制的对象:主要是那些“重量能量密度≥300Wh/kg的锂电池”、以及“高性能正极材料”和“人造石墨负极相关物项”。这里的关键词是“管制”,而不是“禁止”。商务部后续的回应也清晰地阐明了这一点:这些被列管的物项具有特定属性,企业只要按照规定的流程去申报许可,依然可以实现正常出口。换句话说,只要是符合要求的、合法的贸易往来,并不会被政策卡住脖子。政策的初衷更像是给这个快速发展的行业划下一条清晰的边界线,进行更精准的管理,防止关键技术和高端产品无序流出,本质上是为了维护国家安全利益和履行相关的国际义务,而不是要把行业出口的大门关上。

那具体到锂电产业链的各个环节,这个政策的影响有多大呢?综合各方面的产业反馈和实际情况来看,短期内的经营扰动其实相当有限,甚至从中长期看,它还可能成为推动国内企业技术升级、巩固全球话语权的一个契机。

先看电池环节。现在市场上主流的消费电池(比如你手机、笔记本里的)、动力电池(电动汽车用的)和储能电池(用于大型储能的),它们的能量密度普遍是多少呢?三元锂电池(目前高端电动汽车常用的)能量密度大概在250-280Wh/kg这个区间,而成本更低、更安全的磷酸铁锂电池(在电动车和储能领域应用广泛)能量密度则多在180-220Wh/kg之间。看清楚了吗?目前市面上量产的绝大部分电池产品,其能量密度都还没达到300Wh/kg这个管制门槛!这意味着日常的电池出口、出货基本不会受到这个政策的影响。当然,国内领先的电池企业确实在积极布局下一代技术,比如能量密度更高的半固态电池、全固态电池,或者用于高端消费电子产品的高硅负极电池。这些前沿技术未来如果取得突破并实现量产,能量密度很可能会超过300Wh/kg,那时就需要按照新规走出口申报流程了。但这属于未来的“烦恼”,短期内企业的经营完全无忧。而且,别忘了,像宁德时代、比亚迪这些巨头,早就在东南亚、欧洲等地大规模建设海外生产基地了。这些海外工厂可以非常灵活地响应当地客户的需求,直接从本地生产供货,巧妙地绕开了“出口”这个问题。

再看设备环节。像先导智能这样的龙头设备厂商已经明确表态了,这个管制政策对他们的海外订单和合作进展“无明显影响”。为什么呢?一方面,如果确实需要出口被管制的设备(比如公告里详细列出的那些用于人造石墨负极生产的造粒釜、石墨化炉、包覆改性设备等),企业完全可以通过合规的途径去申请出口许可。另一方面,更重要的是,这些头部设备商早就未雨绸缪,在全球主要市场设立了生产基地和交付中心。设备可以本地化生产、本地化组装、本地化服务,这种深度本地化的能力,本身就是对冲这类政策风险的最佳盾牌。先导智能还补充道,他们的海外订单很多其实来自于国内电池厂在海外的扩张项目,这部分业务本身就不属于管制范围;对于涉及敏感地区或客户的业务,他们通常也不会开展。历史经验也表明,类似的许可申请流程是可行的。

材料环节同样有惊无险。以正极材料中的磷酸铁锂(LFP)为例,其实在今年年初,针对高压实磷酸铁锂技术的出口限制就已经出台了(当时要求压实密度≥2.58g/cm³)。这次的新公告,反而把这个压实密度的标准略微放宽到了≥2.5g/cm³。更重要的是,海外市场本身对直接进口磷酸铁锂正极材料的需求量就非常有限。三元前驱体和负极材料(尤其是人造石墨)领域情况类似。国内企业在这几个关键材料领域占据着压倒性的全球份额(负极材料、三元前驱体全球占比甚至超过95%),海外客户高度依赖中国的供应。虽然被纳入管制清单,但政策明确允许申请许可出口。而且,和电池厂一样,国内的头部材料企业,如贝特瑞、璞泰来、中伟股份、华友钴业等,他们的海外产能(同样主要分布在东南亚、欧洲)已经陆续建成投产,进入了收获期。这些海外工厂可以直接满足海外电池厂的需求,大大减轻了政策对国内直接出口的压力。中长期看,供需匹配基本没有问题。

那么,抛开这个政策引发的短期市场情绪波动,锂电板块当前真正的核心矛盾点在哪里?答案很明确:是强劲的需求和明确的增长预期。

看看排产端就知道了,眼下正值一年中生产最繁忙的旺季。无论是上游的锂电材料,还是下游的储能电池,都出现了供不应求的局面,部分产品甚至已经开始涨价,这直接印证了终端需求的旺盛。储能领域的催化剂更是密集:10月、11月正是下游客户集中采购和签订明年长单的关键窗口期。市场对2026年整个储能行业继续保持25%左右高增速的预期越来越清晰,行业发展的天花板被进一步打开。业绩方面更是提供了坚实的支撑。锂电板块上市公司普遍交出了亮眼的2025年三季度(Q3)成绩单,呈现出营收和利润同比(相比去年三季度)、环比(相比今年二季度)双双增长的态势。特别是头部企业,环比增速超过10%、同比增速超过20%的不在少数。在整个经济环境中,锂电板块是少数几个“既有实实在在的业绩,又有可观增速”的高确定性领域。

所以,综合来看,这次出口管制政策本身对企业短期经营的影响微乎其微,它更多是一次规范行业秩序、保护关键技术优势的常规操作。从中长期视角审视,对高性能电池、材料及关键设备的出口设立门槛,反而可能“倒逼”国内企业加速技术迭代,比如更快地推进固态电池等下一代技术的研发和产业化,从而进一步巩固中国在全球锂电产业链中的领先地位。同时,那些海外产能布局早、进展快的企业,将拥有更大的灵活性和优势去承接全球市场的需求,其长期受益的路径是非常明确的。

因此,我认为这次锂电板块的调整,本质上是对一个中性政策(甚至可以说是对国内产业长期竞争力的一种隐性护航)的短期情绪反应。市场下跌的主要推手,更多是板块在前期累积了一定涨幅后,部分资金的获利了结行为。而支撑锂电行业发展的核心逻辑——终端需求高速增长、企业业绩确定性高、技术壁垒持续巩固——这些根本性的利好因素完全没有改变。行业的长期配置价值依然非常突出。从这个角度看,当前的股价回调,反而可能为看好行业未来的投资者提供了一个不错的布局窗口期。毕竟,中国在锂电领域的全球优势地位,不是一纸规范性的出口管制公告就能轻易撼动的。

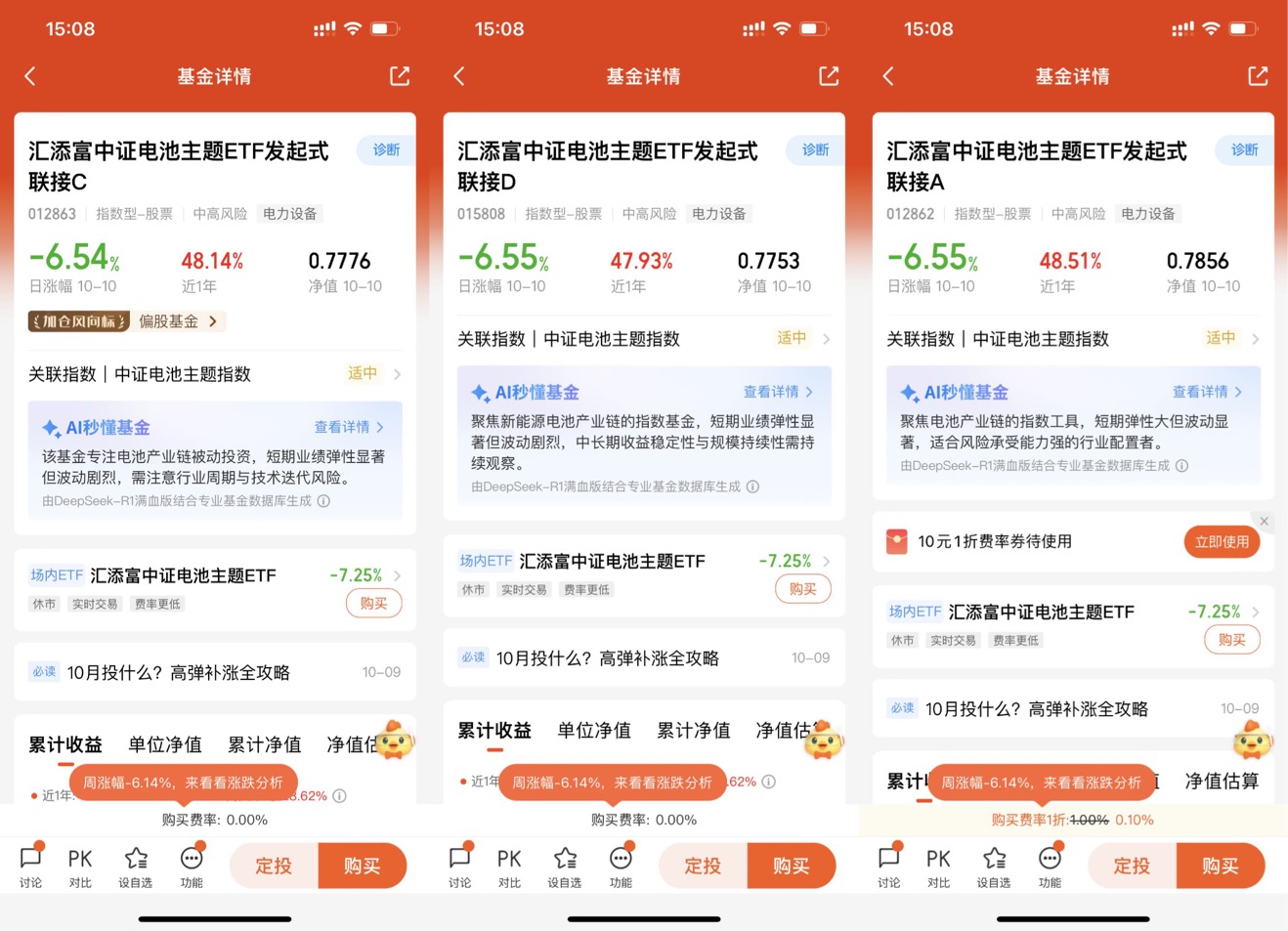

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C$ $汇添富中证电池主题ETF发起式联接A$ $汇添富中证电池主题ETF发起式联接D$ @汇添富基金