2025年春节档,中国电影市场以多元题材与精良制作再掀观影热潮。从神话史诗到国产动画,从科幻悬疑到武侠新篇,一众大片共同为观众们奉上一场视听盛宴。据猫眼专业版数据,截至2月7日24时,2025年春节档总票房(含点映及预售)突破120亿,刷新历史纪录。

其中,哪吒系列续作《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)以传统文化为基底,凭借史诗级叙事与突破性技术表现领跑今年春节档,成为票房与口碑的双料赢家。谈到创作过程,影片导演饺子在采访中坦言:“只有‘死磕’的作品才能打动观众。”创作团队深耕《封神演义》等古典文献,在保留神话内核的同时,赋予哪吒这位“反抗命运的少年英雄”强大的戏剧张力;视效团队更是历时五年半打磨技术细节,以1900余个特效镜头、超万个特效元素构建出震撼的东方神话世界。《哪吒2》不仅延续了前作的高品质叙事,还以国际一流视效水准向全球证明了“中国制造”的实力。

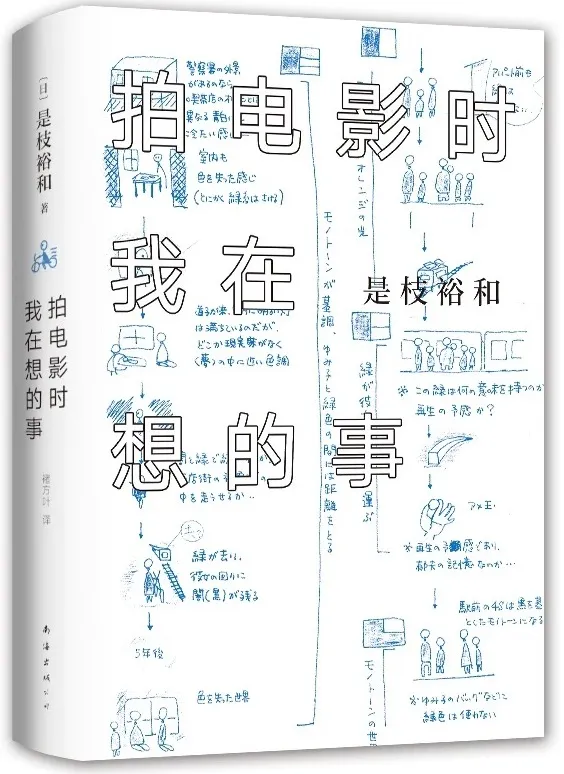

当银幕渐暗,一个追问变得愈发清晰:电影创作者究竟在追求什么?艺术表达、名利双收,还是与观众的情感共振?本期悦见书舍与你分享一部与电影创作息息相关的自传式随笔集——日本导演是枝裕和撰写的《拍电影时我在想的事》。这位凭借《小偷家族》斩获戛纳金棕榈奖的导演,在书中回顾了从电视人到电影大师的三十年从业历程,并讲述了《步履不停》《如父如子》《小偷家族》等经典作品的幕后故事。如他在书中所言:“电影并非高喊口号之物,而是为了传递生命真实而丰沛的感受。”当春节档的喧嚣褪去,翻开这本创作手记,跟随导演的思考揭开银幕背后的创作哲学,或许我们能触摸到超越票房数字的电影本质。

作者:是枝裕和

电影是生活的镜子

是枝裕和在书中反复强调:“摄影机不该用来审判人性,而应像一面镜子,诚实地映照生活的毛边。”这一理念在《小偷家族》中得到极致体现:当安藤樱饰演的母亲在审讯室啜泣着回答“生下孩子就能当母亲吗”,镜头始终安静地注视她颤抖的指节与干裂的嘴唇,将道德争议消解为个体生命的痛感。这种对生活的深刻洞察,让他的电影充满了真实感与共鸣力。他的作品拒绝非黑即白的简单对立,而是以“灰色视角”记录世界的复杂性。

在是枝裕和的创作过程中,他经常通过观察生活中的细节,捕捉那些容易被忽视的情感瞬间,并将其转化为电影中的动人场景。正如《拍电影时我在想的事》中记录的,他会为《步履不停》中母亲偷听儿子对话的脚步声反复调整录音位置,因为“真实的生命质感藏在衣料摩擦的窸窣声里”——这些被常人忽视的生活褶皱,经他拾取便成为直抵人心的艺术瞬间。“没有纯粹的英雄或坏人,只有被生活困住的普通人。”是枝裕和在书中写道。这种对真实的执着,让他的镜头总能刺破表象,触达人性最柔软的肌理。

创作是一场与自我的对话

电影创作的本质是导演与自我内心的深度对话。这种对话并非简单的灵感迸发,而是通过作品不断审视个人记忆、情感与价值观的过程。《步履不停》被视作是枝裕和最私密的电影。影片通过一个普通家庭的聚会,展现母子间的隔阂与未说出口的爱。是枝裕和在书中透露,这部电影的创作动机源于他的终身遗憾——母亲未能看到他成名便已离世。他回忆道:“葬礼上,我突然意识到,那些以为‘下次再说’的话,永远失去了表达的机会。”这种遗憾也塑造出电影的核心台词:“人生路上,步履不停,却总有那么一点来不及。”片中长子良多与母亲在厨房剥玉米的日常场景,正是是枝裕和记忆中与母亲相处的真实画面。“拍摄时,我不断问自己——如果重来一次,我会不会更耐心地听母亲唠叨?”这种自省让电影成了他与记忆对话的载体。

从《无人知晓》删除控诉性独白的自我克制,到《如父如子》修改十七稿突破血缘认知的挣扎,他的创作始终是一场和自我的对话与和解——用镜头解剖记忆的伤口,用故事缝合现实的裂痕,最终在银幕上完成对生命的温柔凝视。

电影是与时光共谋的艺术

书中有一段令人动容的记述:是枝裕和在拍摄电影处女座《幻之光》时,为捕捉海面浮光的变化,团队连续十七天凌晨四点蹲守海岸。这种“与时间博弈”的创作伦理,在《哪吒2》五年半的制作周期里得到了跨时空回应。是枝裕和在书中犀利指出:“流媒体时代,太多创作者患上‘热点焦虑症’,却忘了电影本是与时光共谋的艺术。”他回忆拍摄《无人知晓》时,为了得到“真实的时间”,呈现影片中四个孩子的变化,他用了一个“笨方法”:故意将拍摄周期拉长至一年——几乎每一场戏,孩子们都在慢慢地成长,镜头如实记录了他们从童稚生涩到日渐成熟的整个过程。这种“放任时间侵蚀叙事”的勇气,恰与《哪吒2》打破“续集魔咒”的秘诀不谋而合:当快餐式创作席卷行业,唯有敬畏时间者方能将光阴的重量转化为影像的密度。

春节档的票房捷报与是枝裕和的创作手记,仿佛交响乐的双重奏:一重奏响了电影产业狂飙突进的华彩乐章,一重沉淀着艺术匠心的细密沉吟。《哪吒2》证明了我们已掌握“造梦”的能力,而《拍电影时我在想的事》则提醒着我们:真正的创作,是在梦的碎片中辨认出人类共通的悲喜。当哪吒在银幕上吼出“生而为魔,那又如何”时,是枝裕和在书页间写下:“摄影机要做的,是温柔地接住那些无处安放的灵魂。”或许这就是电影的本质——它让我们在黑暗中相认,在幻象里触摸真实。