#医药行情狂飙过后,是转折还是蓄力?#据报道,海外在讨论对中国药品实施限制。受此影响,近期医药板块出现了调整。

当前,海外医药巨头面临多个重磅产品“专利悬崖”,需要收购新的医药管线来巩固市场地位。中国创新药管线的性价比高,能显著提高药企的利润率,并且药品与其他大部分商品不同,用上好药是世界人民的期盼,不适宜进行人为干涉。因此,中国创新药出海是符合产业规律、行业利益和全球人民需求,BD出海是大势所趋。

另外,港股市场在7月、8月通过震荡消化估值之后,增量资金也持续涌入,据wind数据,截至9月2日南向资金年内净流入超1万亿港元,流入了创新药、互联网、金融等方向。

总的来看,创新药产业经过近十年积累,在政策支持、全球竞争力加强、商业化兑现的三重共振之下,有望迎来新一轮的成长期。因此,板块的短期调整,反而可能是一个较好的布局之机。

当前,国内政策红利进入了密集释放期,领导人强调要着力推动生物医药产业提质升级,研发生产更多优质高效的好药新药。这再度表明“创新”这一产业趋势的确定性。医保政策倾斜+商业保险支付,也有望助力创新药快速放量。

此外,中国创新药的管线数量已跃居世界首位,有大量的新药供给;与此同时当前海外医药巨头面临“专利悬崖”,迫切希望布局重磅药物,推动下一轮的业绩增长。内外需求共振之下,中国创新药出海的趋势日益明朗。四季度是传统BD旺季,预期能有更多重要的交易达成。

综合来看,中国创新药的逻辑,越来越受到产业界和投资界的认可,“港股+创新药”也体现出很好的吸引力,或仍是下半年的投资主线之一。

一、医药行业近期震荡原因分析

1. 政策调整引发的市场预期波动

医药行业近期震荡的核心诱因是政策调整引发的市场预期变化。2025年3月,医保局发布《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》,明确到2027年将建立以市场为主导、以临床价值为导向、以有效竞争为基础的药品价格形成机制,对创新药企业形成一定压力。同时,第十一批国家组织药品集中采购于2025年7月启动,虽然延续了"新药不集采"原则,但取消了此前50%降幅可中选的保底降价机制,加剧了市场对创新药价格压力的担忧。

2. 行业估值修复与调整

2025年上半年,医药板块整体表现强劲,中信医药指数上涨24.51%,跑赢沪深300指数11.07个百分点。然而,截至2025年8月底,中信医药PE(TTM)已达52.42倍,处于历史88.84%分位,估值已处于相对高位。创新药板块作为领涨先锋,估值修复后面临调整压力,导致近期震荡加剧。

3. 资金流动与市场情绪变化

市场资金流向也对医药板块造成影响。2025年二季度,北向资金大幅增持医药生物板块92.59亿元,恒瑞医药获加仓73亿元。但9月以来,外资在港股医药板块的持仓开始略有回落,转向性价比更高的CXO企业,对创新药标的有所减持。资金从高估值创新药向低估值细分领域流动,加剧了板块内部的分化与调整。

二、医药行业未来发展趋势判断

1. 政策环境持续向好,支持创新药高质量发展

2025年医药行业政策环境整体向好,国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,明确将"加大创新药研发支持力度",支持创新药进入医保目录和商业健康保险目录。同时,国家药监局将创新药临床试验审评审批时限压缩至30个工作日 ,加速创新药研发进程。政策层面正构建"医保保基本,商保接高端"的分层支付体系,为创新药提供更广阔的发展空间。

2. 创新药企业盈利质量显著提升

从行业基本面看,创新药企业盈利质量持续改善。以恒瑞医药为例,2025年上半年营收157.6亿元,同比增长15.88%;净利润44.5亿元,同比增长29.67%。创新药业务营收占比已达60.66%,成为主要利润来源。东吴证券报告显示,创新药公司2025年上半年毛利率提升至77.7%,较2024年的68.4%显著提高,接近全球头部药企90%的毛利率水平 ,反映行业整体盈利能力提升。

3. 商保目录扩容,创新药支付渠道多元化

2025年7月,国家医保局正式启动2025年国家基本医疗保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整申报工作。商保目录聚焦"超出保基本定位、创新程度高、临床价值显著"的药品,为创新药开辟了"第二战场"。根据政策设计,商保目录药品可豁免基本医保自费率考核,符合条件的病例不纳入按病种付费范围,有效缓解创新药支付压力。

4. 创新药对外授权再创新高,国际化进程加速

2025年1-5月,中国药品领域共发生57笔License out交易,交易首付款金额约27.4亿美元,同比增长383%;总交易金额高达486.9亿美元,同比增长121%。5月,三生制药将PD-1/VEGF双抗的全球权益授权给辉瑞,获得12.5亿美元预付款,创国内创新药单品种对外授权首付款新高。创新药出海已成为行业重要增长点,将为国内药企带来可观收益。

三、上银医疗健康混合C基金分析

1. 基金基本情况

上银医疗健康混合C基金成立于2021年3月30日,为混合型-偏股型基金,股票仓位上限为95%。基金业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率10%+中证综合债券指数收益率25%,体现其"A股+港股"双市场布局的特色。

2. 历史业绩表现

基金历史业绩呈现明显的"先抑后扬"特征:

2025年表现亮眼,截至9月19日,年内收益达51.57%,远超业绩比较基准(19.72%)

近一年净值增长率达65.84%,在同类基金中排名前30%(1374/4412)

近三年基金年化收益率为33.16%,在同类基金中排名前18%(519/4603)

3. 投资策略与持仓结构

基金经理杨建楠具备独特的生物医学+金融复合背景(上海交通大学生物医学工程学士、上海社科院产业经济学硕士),曾任职生物科技企业与券商研究所,对医药技术趋势与商业化落地有深度理解。其投资特点包括:

产业周期思维:聚焦创新药"从研发到盈利"的拐点机会,偏好临床进展领先、海外授权潜力大的企业

估值纪律:在估值透支时减仓(如2024年减持部分CXO标的),动态平衡PE/G与Pipeline价值

低换手率策略:持股集中度54.48%,换手率105.27%(行业平均200%+),坚持长期持有核心资产

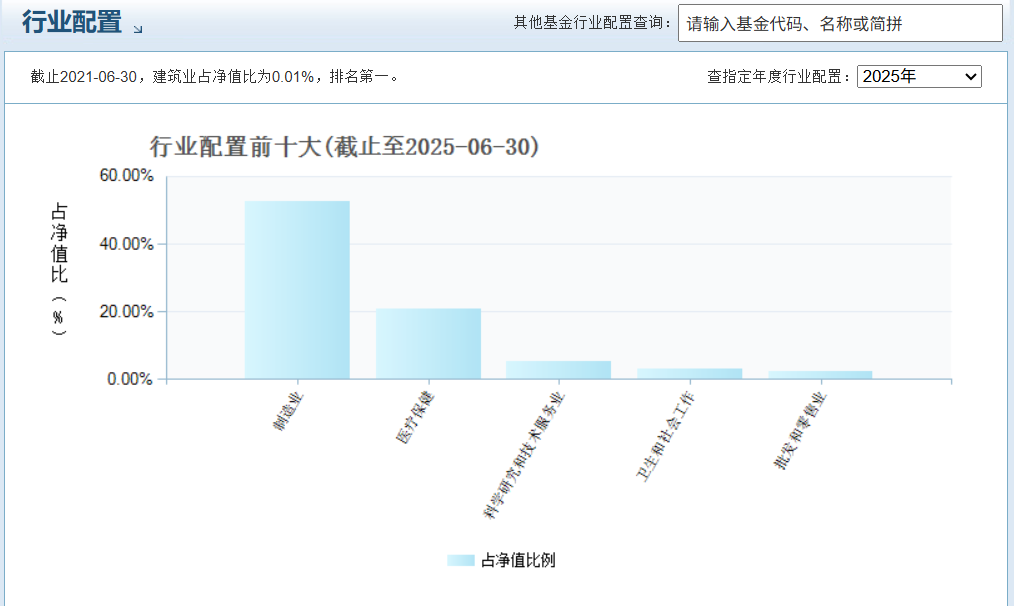

截至2025年6月30日,基金持仓结构:

行业分布:医疗保健占12.22%,制造业占54.43%,科学研究和技术服务业占7.18%,卫生和社会工作占4.92%

重仓股特征:前十大重仓股平均研发费用占比超25%,海外收入占比均值为35%

创新药全产业链布局:创新药及产业链持仓占比超70%,覆盖ADC药物(科伦博泰)、双抗(信达生物)、小分子靶向药(益方生物)等前沿领域

港股配置:通过港股通配置港股创新药(三生制药、信达生物等),利用估值折价提升收益弹性

4. 风险控制能力评估

优势:近一年最大回撤-18.02%(行业平均-20%+),近三年最大回撤-35.35%,优于59.4%的同类产品 ;风险调整后收益突出,近一年夏普比率2.08(行业平均1.2),卡玛比率(收益/回撤)达3.73。

四、医药行业投资策略建议

1. 震荡是蓄力而非转折

医药行业的近期震荡更多是估值修复后的正常调整,而非长期趋势的转折。政策环境持续向好,创新药企业盈利质量显著提升,国际化进程加速,行业长期成长逻辑未变。短期震荡提供了逢低布局的机会,特别是估值已回归合理区间的优质创新药企。

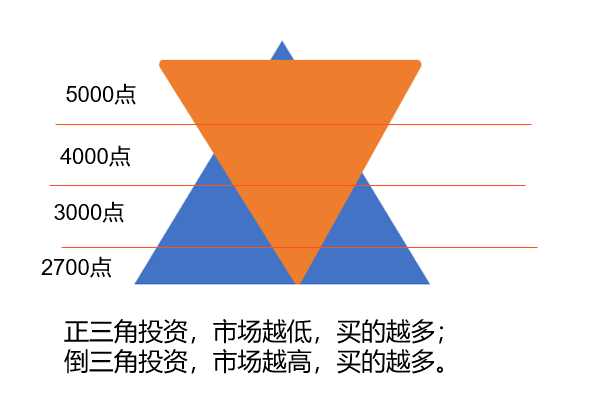

2. 分批布局,把握结构性机会

建议投资者采用分批布局策略,把握医药行业结构性机会:

分散时间点:避免一次性满仓,可分3-4次在不同时间点建仓

分散细分领域:创新药、医疗器械、医疗服务等细分领域均衡配置

关注估值水平:选择PE/PB处于历史中位数以下的标的

跟踪政策变化:密切关注医保谈判、商保目录等政策进展

五、总结与展望

医药行业正处于转型中的结构性机会期,而非整体转折。政策环境持续向好,创新药企业盈利质量显著提升,国际化进程加速,商保目录扩容为创新药提供多元支付渠道。虽然短期面临估值消化压力,但长期看行业仍有广阔发展空间。

上银医疗健康混合C基金作为聚焦创新药的医药主题基金,近一年业绩表现亮眼,但需警惕其高行业集中度和高个股集中度带来的风险。基金经理杨建楠具备产业背景优势,投资策略清晰。

对于投资者而言,医药板块的震荡是蓄力而非转折,提供了逢低布局的机会。医药行业的未来属于真正具备创新能力和国际视野的企业。随着政策红利持续释放,中国创新药企业有望在全球医药市场中占据更重要位置。我们作为投资者应保持长期视角,分享中国医药创新升级的红利。@上银基金