#如何在市场中寻找风险与收益的平衡点#$财通新视野灵活配置混合C$ 在市场中摸爬了近十年,我早已告别了当初那个只盯着收益率、总想“一夜暴富”的愣头青。如今再谈收益与风险的平衡,我更愿意将其看作一场需要理性规划、动态调整的长期修行,而不是一次赌运气的投机。毕竟无数次教训告诉我,真正的投资智慧从来不是追求“高收益低风险”的幻想,而是在自身能力范围内找到风险与收益的最优解。

最初踏入市场时,我和很多人一样,眼里只盯着那些短期涨幅惊人的股票,总觉得“风险是别人的,收益才是自己的”。2020年那波医药股行情里,我重仓了两只热门药企股票,短短两个月就浮盈30%,当时沾沾自喜地以为找到了财富密码。可没过多久,政策调整引发板块回调,不到半个月浮盈就回撤了一半,看着账户里的数字不断缩水,我既舍不得割肉又怕继续下跌,最终在反复纠结中被深套,足足熬了两年才勉强解套。后来我才明白,这种没有风险预案的投资,本质上就是——就像索罗斯说的,盲目的冒险只会带来不可控的损失,只有精确的风险管理才能在波动中稳步前行。

真正让我学会平衡之道的,是对资产配置的深入理解。哈里·马科维茨的投资组合理论给了我很大启发,他用数学方法证明了通过多元化配置不同相关性的资产,可以在同等收益下降低风险,这正是平衡的核心逻辑 。我开始按照标准普尔家庭资产象限图调整自己的资金布局,把10%的资金放在货币基金里,应对日常开销和突发支出,这部分钱追求的是绝对流动性,收益高低反而不重要;20%的资金配置了保障类产品,毕竟在市场里,保住本金和生活底线才是最基础的风险控制;40%的资金投向了银行理财和固收类基金,这些资产波动小、收益稳健,就像投资组合的“压舱石”,能在市场剧烈波动时稳住阵脚;剩下30%的资金则投入了股票和权益类基金,去博取更高的长期收益 。这样的配置让我在2022年的熊市里感触尤深,当时沪深300指数跌了近20%,但我的组合回撤还不到8%,既没有承受过大的心理压力,也保留了在市场回暖时收复失地的实力。

调整资产配置比例时,投资期限是我最看重的标尺。同样是权益类资产,我会根据资金的使用时间来决定投入比例。比如为5年后买房准备的资金,我只敢放20%在股票里,毕竟期限越短,市场短期波动带来的风险越难承受;而对于10年以上不用的养老储备金,我把股票比例提到了50%,因为历史数据证明,长期持有能平滑短期波动,更易获得可观收益 。去年我还尝试用股指期货做了一次风险对冲,当时模型提示市场可能出现调整,我就通过做空部分股指期货来保护股票仓位,后来果然遭遇大跌,对冲策略让我的损失减少了近一半,这让我真切感受到风险管理工具的实用价值。

这些年的实践让我深刻认识到,平衡收益与风险还需要对抗人性的弱点。有个心理学实验很能说明问题:面对盈利时多数人会选择落袋为安,面对亏损却愿意冒险一搏,这种心态导致很多人“拿不住好票、割不掉烂票”。我曾经也犯过类似的错,手里的优质股涨了10%就匆匆卖出,结果后续又涨了50%;而被套的劣质股却抱着“搏一把”的心态死扛,最终越套越深。为了克服这个问题,我给自己定了铁规矩:买入前就设定好止盈止损线,达到目标就严格执行,不管市场情绪如何波动都不轻易更改。同时我还养成了定期复盘的习惯,每个季度都会重新评估资产相关性和市场环境,比如在经济复苏期适当增加权益类资产比例,在滞胀期则提高现金类资产占比,让组合始终适应市场变化 。

现在我的投资组合收益不算顶尖,但每年能保持10%左右的稳定增长,回撤始终控制在10%以内,这种“慢一点但稳一点”的状态,反而让我更从容。我身边还有个朋友的例子很有借鉴意义,他一个账号重仓医药股,回撤了15%,而另一个均衡配置了港股、互联网、白酒等多个ETF的账号,回撤还不到9%,收益曲线平滑得多。这恰恰印证了没有十全十美的资产,只有适合自己的组合。

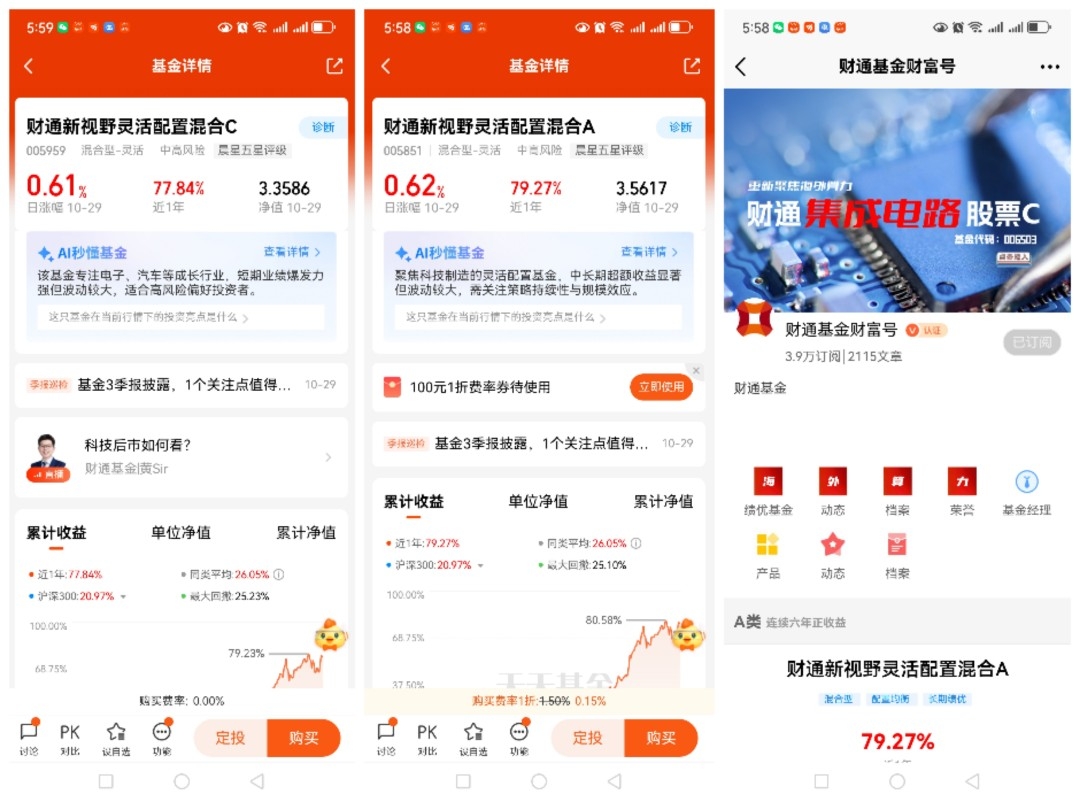

说到底,市场中不存在放之四海而皆准的平衡公式,每个人的风险承受能力、投资目标和人生阶段不同,平衡点也必然不同。刚入职场的年轻人可以多承担些风险,毕竟有时间消化波动;临近退休的人则该更看重稳健,避免晚年生活受市场波动影响。但无论哪种情况,核心都离不开三点:用资产配置分散风险,用投资期限匹配风险,用纪律性对抗人性弱点。唯有如此,才能在市场的潮起潮落中,既不错失收益机会,也不被风险浪潮吞噬,真正实现长久的财富增长。@财通基金