2014年,我上班没两年,手上刚有点闲钱,因为自己大学是学经济学的,对宏观经济和理财都比较感兴趣,在新闻指引下,买了5000基金,到年底加仓到8万,这8万在2015年让我赚了5万多,但我太贪,没卖,后面一路下跌,总觉得还会涨回来,直至后面收益归0清仓退出......

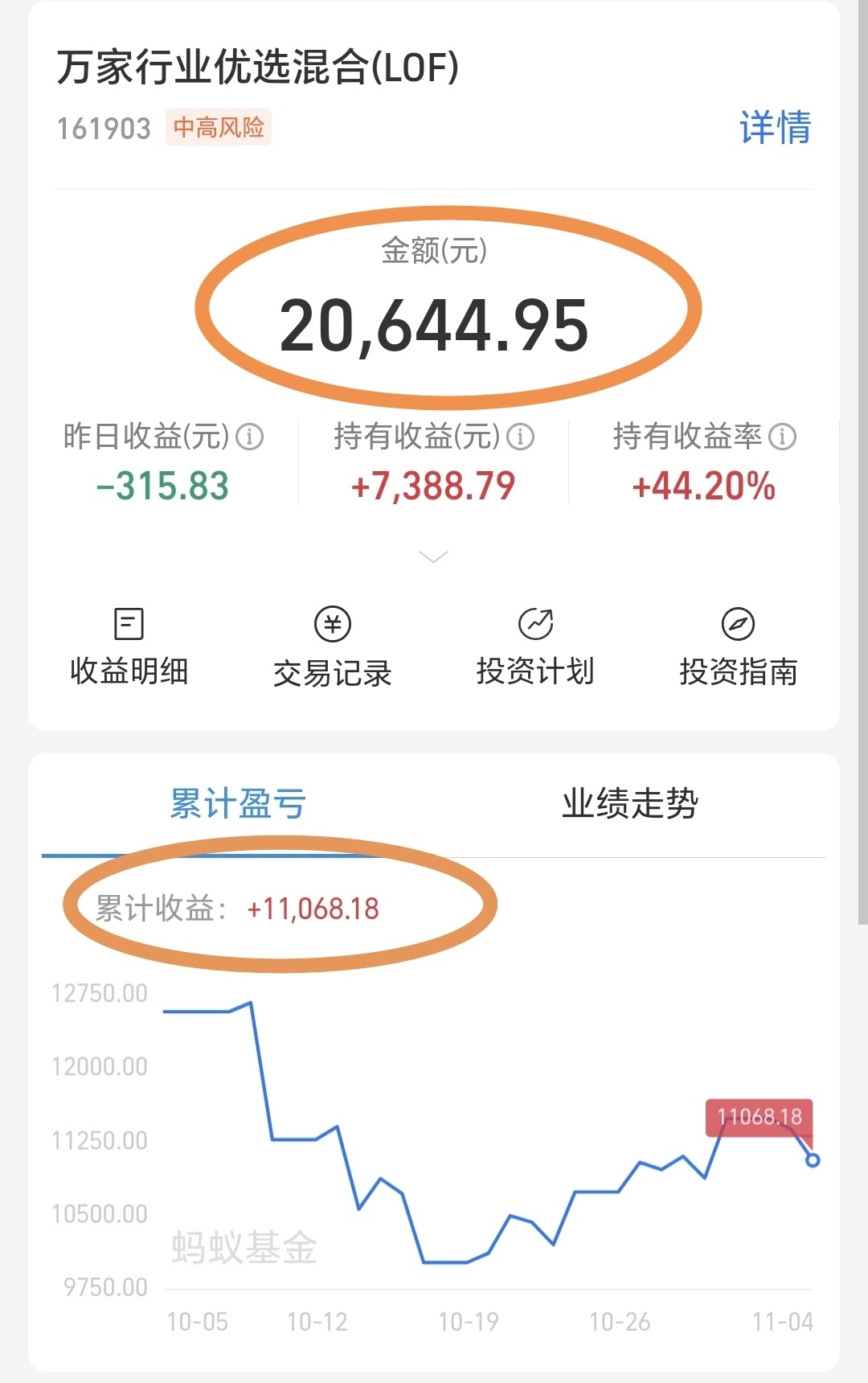

2018年,在经过沉淀和学习后,我又开始进入市场,分批建仓,到2020年,总计买入20多万,收益10万左右,这次我把收益不错的基金做了分批减仓,虽然没清仓,但我留下的资金相当于我的收益,所以从21年后的调整我是比较坦然的.....

这两次经历如果概括来看,可以理解为个人理财成长的四个阶段:

阶段一:无知者无畏。这个阶段新手都喜欢盲目跟风,看到什么涨的好就买什么,结果就是巨亏或者深陷回本的理财之路。

阶段二:潜心学习。在第一次赶上行情却没守住收益的教训下,我开始认真学习基金相关知识,在这个过程中了解到了基金的类别,基金经理的水平怎么看?基金的涨跌跟哪些因素有关?等很多跟基金有关的知识,但还没有真正形成自己的投资体系。

阶段三:实践验证。2018年开始我选了几只基金开始小资金尝试定投,主要持仓消费、医药和新能源基金,在实践过程中,我又认识到了一些不足,就是对于行业周期性认识不足,当时光伏新能源涨的很好,基金收益也不错,但当时只是部分减仓,并没有认识到行业内卷,未来业绩和利润增速已经赶不上目前的股价上涨。另外,对于行业基金的偏爱,高收益并没有让我认识到高风险,因为行业趋势受宏观环境,政策变化等因素影响,一旦趋势不在,回撤幅度会非常大,而这也是我现在推崇均衡配置的原因。

阶段四:心态成熟。在经历过基础理论和实践的洗礼以后,20年我也系统学习了股票相关的知识,这就让我在看一只基金的时候不止看基金过往数据,基金经理的各项指标,而是观察基金经理持仓股票背后有没有上涨的逻辑。另外基于A股股票不断扩容,想要像之前一样实现所有上市公司普涨会比较难,但行业龙头在各自领域的规模效益和抗压能力上肯定会比其他企业更有优势,而这些龙头企业就聚集在中证A500和沪深300指数当中,基于这些因素,我慢慢形成了自己的投资风格,就是宽基指数基金+行业基金+均衡配置。因为清楚基金持仓股票的价值,所以市场短期的涨跌我并不在意,因为我买的基金估值都不高,如果建仓后继续跌,那我就继续买,因为相信低估早晚都会起来,而高估的早晚都会下去。

经历这几个阶段,我感觉投资理财并不难。如果你知道为什么买一只基金,那你就不会轻易卖出,而是会因为下跌而开心——自己又可以捡到便宜货了。理财是一件轻松的活,掌握方法了,完全没有必要焦虑每天的涨跌,更没必要跟别人去比收益,今天、本月乃至今年别人收益比你高都没关系,长期能落袋的收益比别人高就行了。

投资关键是要修炼内心,如果你现在的收益还在3000点以下,别怕,点个赞让我看看,我们一起走下去。你的投资故事是怎样的?