这轮行情从去年9月底启动,走到现在,跟以前最大的不一样就是:极度分化!旱的旱死,涝的涝死。

五千多家上市公司,想再像过去那样手拉手一起涨,简直是痴人说梦。现在的场面就是,科技那边锣鼓喧天,鞭炮齐鸣;而另一边(比如消费、红利)则是冷冷清清,门可罗雀。

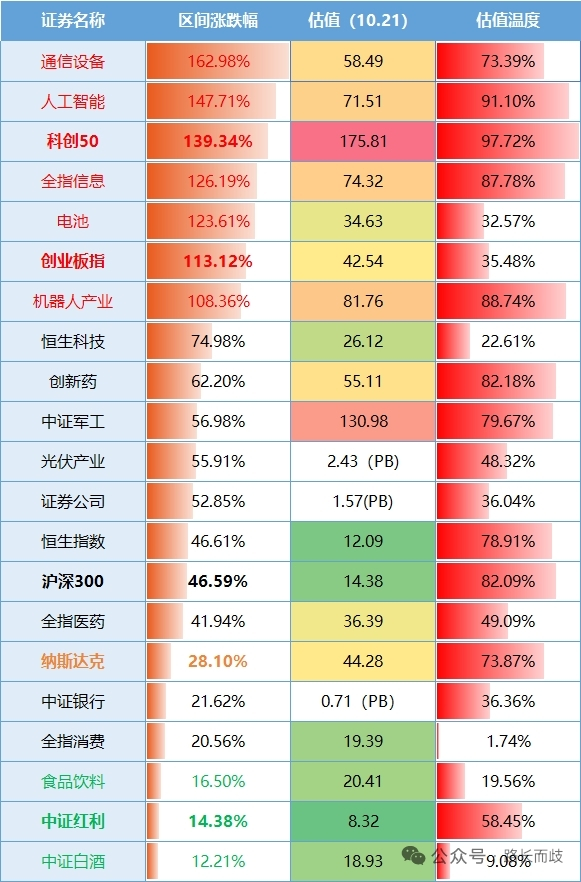

给你们看组数据就明白了:从去年9.24到今年沪深300的高点10.9,翻倍的指数基本都是科技、AI、通信这些当红辣子鸡。双创指数也算扛起了宽基的大旗。

但热闹是它们的,估值已经冲到80%、90%的历史高水位了,说人话就是:烫手!现在要是没底仓,再头铁往里冲,大概率就是去站岗的。手里有筹码的,也该琢磨着怎么优雅地“下车”,实现落袋。(这个后续再聊)

反过来看,连沪深300涨幅都没跑赢的“差生”队伍里,主要是医药、银行、消费和红利。这里面,就属消费最惨,估值还趴在地板上(低于20%历史分位),涨幅也跟没睡醒似的。

而且你们发现没?前十几天市场巨震,科技股上蹿下跳,但消费和红利这类“老实人”反而挺扛揍。这说明啥?高位的票子晃悠起来吓人,低位的虽然不涨,但能让你睡得着觉。

那么问题来了,如果从科技股里逐级获利了结,出来的钱往哪放?总不能揣兜里等贬值吧?这是我个人的一点思路,核心就一句话:卖高买低,稳字当头。

1、高估的科技题材:别惦记了,主要任务就是边打边撤,至于如何撤还是要讲究一定策略的。

2、地板上摩擦的消费:可以捞一点,但得做好最坏的心理准备——万一这轮牛市就是不轮动到它呢?先想明白这点,才能拿得住。

3、红利:当个“防御塔”挺好,股息比存银行利率强,求稳的朋友必备。

4、美元债:美联储在降息,也是个选项,但得盯着点汇率风险。

5、最后,留点现金:沪深300也不算便宜了,手有余粮,心里不慌。万一有好东西打折,咱有钱捡便宜不是?

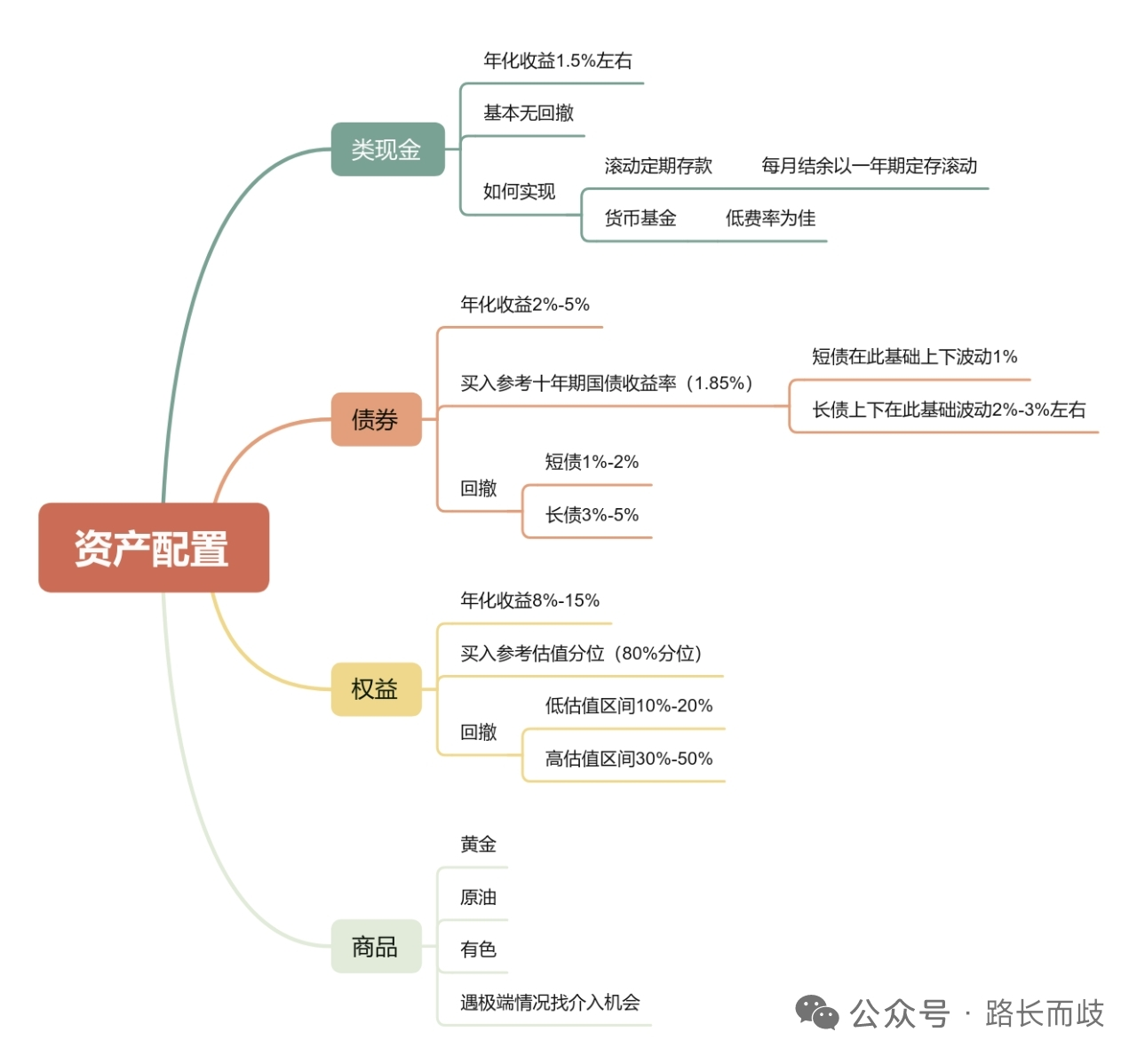

所以,当前每月定投的计划现在就可以按这个比例来:25%消费、25%红利、25%美元债、25%现金(货基),四平八稳,图个心安。(附上各类资产的收益回撤参考图)