我们每个人都有可能是精神病。

精神疾病种类很多,比方说抑郁症啊、狂躁症啊,结合前面这两样的双向情感障碍。还有幻觉、幻听、妄想等等。

我前几年在闭门写书的那段时间,一边要疯狂赶稿,一边要每天写文、录视频,还要照顾家人,然后就出现了短暂的焦虑症状。

经大夫开导,放下很多工作,减少压力,没事经常出门溜达,之后才逐渐痊愈的。

可见,精神类疾病,离我们每个人都是很近的。

我们现在常见的,是新闻里面“某某、大学生、博士生、青椒导师,轻生”的新闻。

这些新闻往往与比较严重的精神类疾病有关的,比方说已经到了抑郁症很严重的状态。

那估计有人要奇怪了,比方说某位,因为学习压力太大而患病了。他班上那么多人,为啥只有他患病了?为啥只有他病的这么重呢?

今天我看了一篇文章,是一位精神科医生做的分享。

这位医生叫姚灏,在上海市精神卫生中心工作(网络上知名的宛平南路600号)。

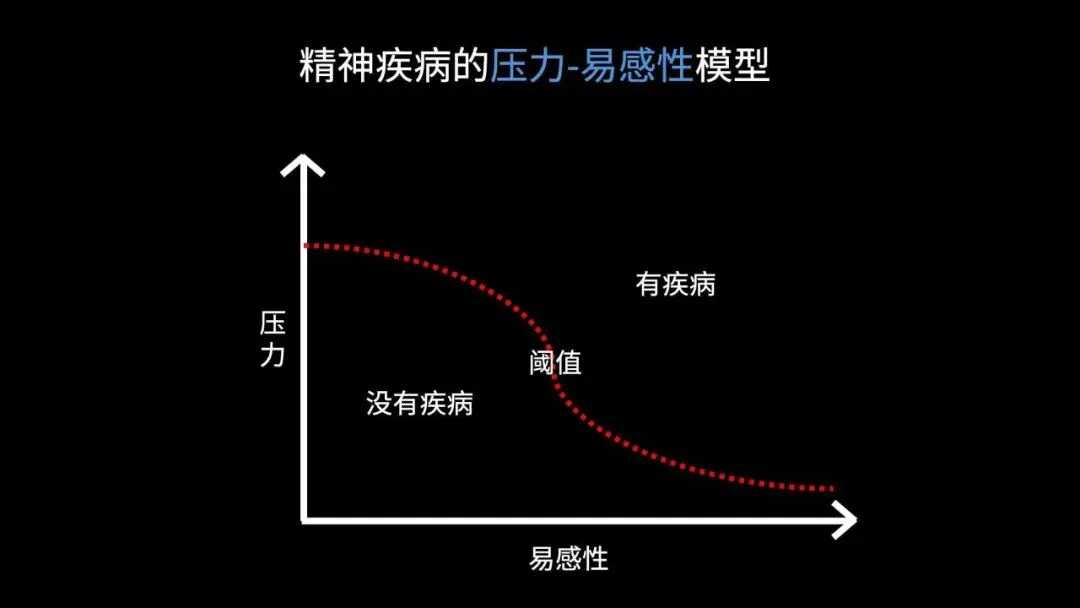

他提到了一个精神疾病的“压力-易感性”模型,见图1

这个模型,就可以解释这个问题。

这个模型,就可以解释这个问题。

因为每个人的压力易感性不一样。

有的人极其耐压,压力都山大了,他也没啥太大感觉,该吃吃该睡睡;

而有的人不太耐压,稍微有点压力,他就很难受了。

我们大多数人,应该是介于这两者之间,但也都是有个阈值的。

如果压力超过我们能承受的阈值,就会出现精神类的疾病。

因此我才说,我们人人都有可能是精神病。

当然,压力并不仅仅是学业压力,还包括家庭压力(比方说娃小的时候爹妈离婚了、或者爹妈对娃完全不管、或者爹妈对娃管的太严),社会压力(比方说班级里老师的评价、同学之间的关系,还有现在经常出现的网暴),情感压力(比方说男女朋友分手了、婚姻破裂了、还有刚生完娃老公噼腿了),收入压力(比方说家里太穷,或者突然失业),工作压力(比方说天天加班,老板死命催活),等等。

这些压力,对我们都有影响。

只要综合压力够大,人就会处于精神疾病状态。

比方说,一个人,家里刚出了问题,亲人去世了;工作又出了问题,失业了;情感也出点问题,配偶出轨了。

几件事压在一起,压力超过了阈值,人就得病了。

所以,为了预防精神类疾病,我们要对自己有个基本的了解。

我们是压力易感型,还是不易感型。

如果是压力易感型,那就要远离压力太大的环境。

比方说,我家娃就属于压力易感型,那就没必要让他去卷什么竞赛,搞什么竞技。

平平安安活着就行了,想要的不能太多。

健康就是福了。