11月5日,融创中国控股有限公司发布公告,约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准。至此,重组计划条件均已达成,这标志着融创正式成为首家实现境外债基本清“零”的大型房企。

11月6日上午,中指研究院企业研究总监刘水在接受海报新闻记者采访时表示,融创此次债务重组完成具有重要意义。一是,减少债务规模,债务压力骤降。此次香港高等法院批准,标志着融创第二轮境内外债务重组全部完成,这轮债务重组后整体偿债压力预计下降近600亿元人民币,每年可节约大量利息支出。二是,修复资产负债表,有利于可持续经营。债务规模明显减少,资产负债率明显下降,修复资产负债表,有利于公司的可持续经营。

融创境外债主集体变股东,“保交付”仍是当前融创的首要工作

事实上,早在2023年,融创率先完成第一轮境外债重组,采取“化债+展期”的主体思路,创新引入强制可转债选项,推出含有新票据、可转换债券、强制可转换债券、融创服务股票的可选“菜单”,受到债权人支持。而在进行本轮境外债务重组时,融创以创新方案实现多方互利共赢,力求全面、彻底化解债务风险。

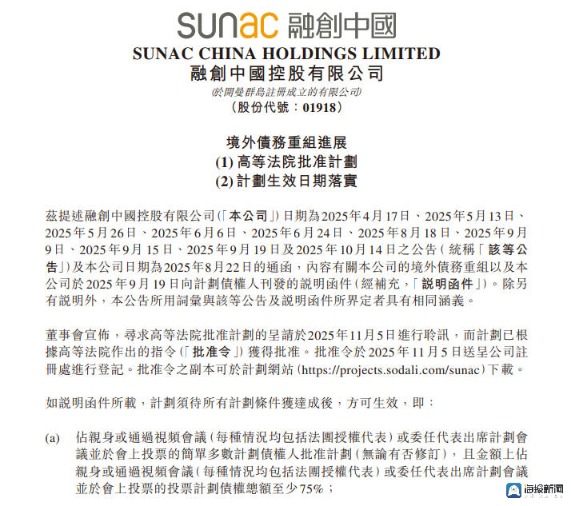

11月5日,融创中国控股有限公司发布公告,约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准

根据计划,融创推出全额债转股选项,将向债权人分派两种新的强制可转换债:一类转股价为6.80港元/股,可在重组生效日起6个月内转股;另一类转股价为3.85港元/股,可在重组后18至30个月内转股。重组方案还创新引入了股权结构稳定计划、团队稳定计划等安排,确保公司股权结构与骨干团队的稳定,巩固各方信心的同时,齐心协力为公司创造长期价值。

刘水表示,尽管债务重组取得重大进展,但融创仍面临以下几大考验。一是,经营业绩的改善。债务重组解决了“存量”问题,但公司未来的健康发展最终要靠自身的“造血”能力,市场销售的持续回暖是其恢复现金流和盈利的关键。二是,“保交付”任务的收官。“保交付”是当前融创的首要工作,也是评估其经营是否步入正轨的核心指标,公司正全力以赴冲刺全年的交付目标,预计在年底基本完成全部任务。这项工作的顺利完成,对于恢复市场信心、维持社会稳定至关重要。三是,销售与资产盘活的压力。虽然上海、北京等地的高端项目(如“壹号院”系列)销售表现亮眼,但公司整体合同销售金额仍面临压力,如何加速其他项目的去化,并成功盘活剩余的存量资产,是融创需要解决的现实问题。

融创此次境外债务重组,为大型房企提供借鉴样本

根据中指研究院监测数据显示,截至目前,21家出险房企债务重组、重整获批及完成,化债总规模约合人民币1.2万亿元,将极大减轻这些企业在短期内公开债务偿还压力。这些企业总有息负债规模接近2万亿,短期内偿还压力较小,进入安全期。出险房企通过多种方式削债,改善资产负债表。出险房企债务重组及重整获批,将加速整体房地产风险出清进程。

融创完成境内外债务全部重组的大型房企为其他出险房企债务重组提供了借鉴参考,比如,提供多元化的选择方式和实际大规模削减债务规模,为行业风险出清提供了范例。当前部分出险房企进行债务重组存在较多困难。一是,市场环境挑战。商品房销售额显著下滑,房企销售回款艰难,现金流紧张,削弱偿债基础。资产价格下行,可用于抵押或处置的资产价值缩水,增加了债务重组的难度。二是,债权博弈复杂。债权人(如债券持有人、银行、信托等)诉求多样,难以就削债比例、还款期限等关键条款达成共识。三是,企业自身局限性。企业“造血”能力不足,主体信用受损导致融资渠道基本关闭,销售端也难以获得购房者信任。

刘水建议,出险房企仍可尝试从以下几个方面寻求突破,推动债务重组的进程并为长远发展创造条件。一是,设计更具诚意和灵活性的重组方案。这是争取债权人支持的关键,方案应多样化,例如包含现金回购、债转股、资产抵债、长展期等多种选项,以满足不同债权人的需求。关键在于展现诚意,避免被认为是在“恶意逃废债”,例如可以考虑提供部分优质资产作为增信措施。二是,积极利用政策工具并寻求专业协助。房企可以关注并争取进入各地的房地产融资协调机制“白名单”,以保障具体项目的顺利推进,从而间接缓解整体压力。对于债务结构特别复杂的企业,可以考虑引入资产管理公司(AMC)参与重整,利用其专业经验处理不良资产,并为可能引入战略投资者创造条件。三是,将化债与根本性的经营转型相结合。必须认识到,债务重组只是“输血”,解决暂时的流动性危机,而根本出路在于恢复企业自身的“造血”能力。这意味着房企在化债的同时,必须全力保障项目交付,以重建市场信心。同时,应根据自身情况探索向不动产运营服务商、城市更新等符合政策导向的新发展模式转型。