海报新闻记者冯炜程周凌峰报道

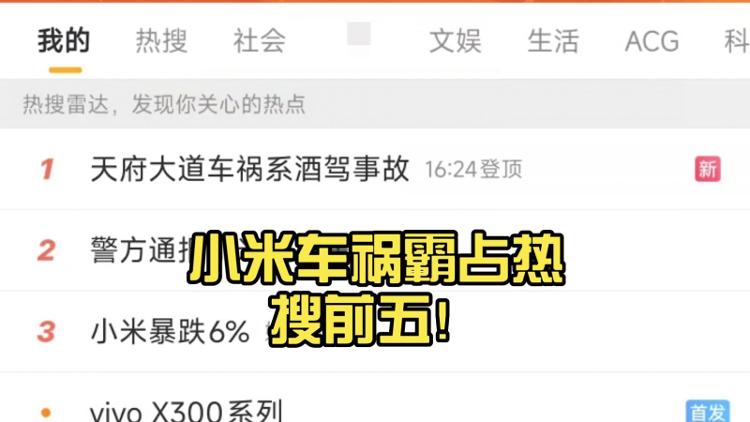

10月13日,四川成都一起涉及小米SU7的交通事故引发广泛关注:驾驶员酒驾导致车辆起火身亡,而“车门无法打开”的描述却被推上风口浪尖。仅过4天,武汉一起SU7失控事件的报道又迅速刷屏。放眼短视频平台与各类媒体,似乎只要与小米汽车相关的事故,无论原因如何,都能在舆论场掀起波澜。当“小米事故”成为一种独特的传播现象,我们有必要思考:这究竟是正常的舆论监督,还是一种值得警惕的“流量过敏”?

不可否认,任何新车企、新车型都需要接受市场的严格审视。特别是涉及安全的问题,公众的关切、媒体的追问本是企业成长必经的考验。然而,当下对小米汽车事故的报道与传播,似乎正在偏离理性轨道——每起事故不论责任在人还是在车,先被贴上“小米事故”的标签广泛传播;具体原因尚在调查,各种猜测已然满天飞。这种“特殊待遇”,显然已超出了正常监督的范畴。

究其本质,“小米事故”现象是流量逻辑驱动下的产物。小米自带的品牌热度、雷军个人的IP效应、新能源汽车的争议性,共同构成了一个“流量富矿”。对自媒体和部分媒体而言,报道小米事故几乎等同于点击率的保障。于是,普通交通事故一旦与“小米”挂钩,便被赋予了额外的传播价值,甚至在传播过程中被有意无意地放大细节、强化冲突。

这种“流量过敏”的危害不容小觑。一方面,它可能淹没真正需要关注的安全问题。当每起事故无论轻重缓急都被等量齐观地推上热搜,公众的注意力反而变得麻木,真正严重的设计缺陷或系统性问题反而可能在喧嚣中被忽视。另一方面,这种非理性的舆论环境极易催生“有罪推定”——只要小米汽车出事,就先入为主地归咎于车辆本身,忽略了驾驶行为、道路条件等复杂因素。数据显示,小米汽车交付已超40万辆,庞大的基数决定了事故的绝对数量不会少。若不加辨别地将所有事故都简单归因于车辆质量,既不符合统计学常识,也有失公允。

更值得警惕的是,这种标签化报道可能扭曲正常的消费者认知和市场秩序。当“小米事故”被反复强化为一种特定概念,潜在消费者的判断难免受到影响,这对任何企业都可能构成不公正的伤害。健康的汽车市场需要基于事实的理性讨论,而非被流量裹挟的情绪化表达。

当然,强调理性看待并非为企业开脱。相反,越是面对高关注度的事故,越需要媒体和公众保持清醒:事故调查应当尊重专业、相信证据;安全质疑应当基于事实、有的放矢。既不能因表面的驾驶员责任而忽视可能存在的产品质量问题,也不能因追逐流量而将普通事故“特殊化”。

在新能源汽车竞争日益激烈的今天,我们既需要媒体对产品安全保持敏锐的监督,也需要公众具备辨别信息的能力。只有当舆论场摆脱“流量至上”的惯性,我们才能构建一个更加理性、公正的消费环境。毕竟,真正的汽车安全,不应该成为流量游戏中的牺牲品。