今天的市场涨幅不错,核心主线还是昨天的储能、电网设备。

三季报公募披露TMT持仓之后,肯定有资金从这些标的里溢出来找相对低位且有景气度的方向,从这个角度讲,不管是储能、特高压方向,还是储能上游的磷化工方向,都有逻辑。

尤其后者,云天化10PE的估值,5%的股息率,川恒今年动态市盈率17倍,股息率不到4%,这还要啥自行车...

反正,化工现在基本是机构共识,反内卷+低估值+景气修复,线索很多。

就是化工细分板块实在太多,无论机构还是个人都很难覆盖,连ETF也不好覆盖,只能吃一个大概的贝塔。

就有一点,建信的能源化工ETF跟踪的是郑商所能源化工期货,走势跟其他化工股ETF不一样,大家注意甄别一下。

深度价值们,买白酒的还不多

此外,今天寒武纪大涨9%,股价再次超越了茅台。

茅台今天也还行,涨了1%,因为昨晚公布了30亿回购+300亿现金分红的方案。

作为地方财政的支柱,现金分红有利于地方政府;监管对国企ROE提出了考核要求,而回购注销恰恰是提高ROE最有效的方式之一,而回购注销+分红同样利于散户,这方面大家三赢,希望其他企业也可以跟上。

比如,3季度五粮液账上的货币资金有1300亿,就算拿出来300亿分红+回购,又有什么问题?

关于白酒,目前有很多看空的声音,大部分人的观点是噪音,不值一看。

反而是,很多低估价值的价投,出于营收下滑、地产并不明朗的角度,目前不持有或者没有重仓白酒股,这是合理的,需要持有白酒基金的朋友们多参考。

避免价值陷阱最有效的方式之一,是在公司的营收企稳之后,再结合当时的估值和股息率,看值不值得配置,从这个角度看,很多人不急于买白酒股其实非常理性。

如果普通人找不到感觉不知道什么时候适合给白酒一个相应的重仓,我觉得大家可以盯紧A股那几位低估值的基金经理,他们的前十大啥时候出现白酒了,可能就差不多了。

下表是我总结的,那些长期收益稳健的估值派主动基(今年收益比较老登、也不够性感,但长期看他们的收益肯定不会差的)。

这些人里,除了伍旋前十大买了五粮液、赵晓东战略性配置茅台之外,其他人还没对白酒股重仓,这就是现实。

所以现在应该还不是着急的时候。

当然,如果你是定投,在控制好大仓位的前提下,我认为现在定投没有问题,用时间换空间吧。

关于年轻人不喝白酒的舆论,我是这么看的——

如果还是之前那一套,把敬酒、灌酒的酒桌文化作为传统父权权威的一部分,那这就是糟粕,年轻人不认这一套是正常的。

但如果,是价格跌到合理位置,大家消费得起,愿意来小酌一点的话,我认为白酒还是有未来的,哪怕回不到2020年那种高点,当个收息股应该问题不大,毕竟这玩意确实挺香的。

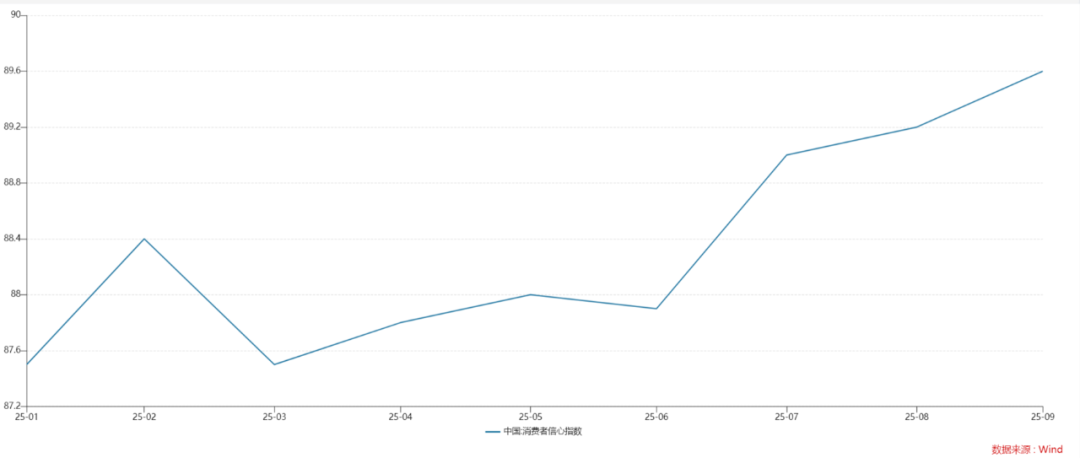

至于内需消费什么时候修复,大家可以继续盯着中国消费者信心指数。

该指数在3年前有过一个滑坡,但从2025年开始,准确说从7月开始,已经缓慢回升了。

2022年之后,这还是第一次连续3个月的回升。

这个信号也许值得重视。

需要更多的红利现金流类指数

截至10月31日,A股IPO募资金额902亿,增发再融资金额8124亿,而同期A股的上市公司的分红总额是7349亿元,总体勉强还算得上是平衡。

当然,大小非减持金额我没找到,这里不做评价。

我们知道,从市场行为出发,大股东减持是非常正常的,黄仁勋今年也套现了10亿美元的英伟达股票,涨高了卖很合理。

但一个市场想长期发展,投融资平衡依然是重中之重。

从这个角度看,我们既需要科创指数,更需要红利、价值、现金流类指数。

从布局上看,A股这方面的产品已经很完备。

反而我现在觉得主要缺少的是,一键打包沪港深三地的红利现金流类的指数,因为港股A股不完全是一个贝塔,很多港股公司其实是有益的补充。

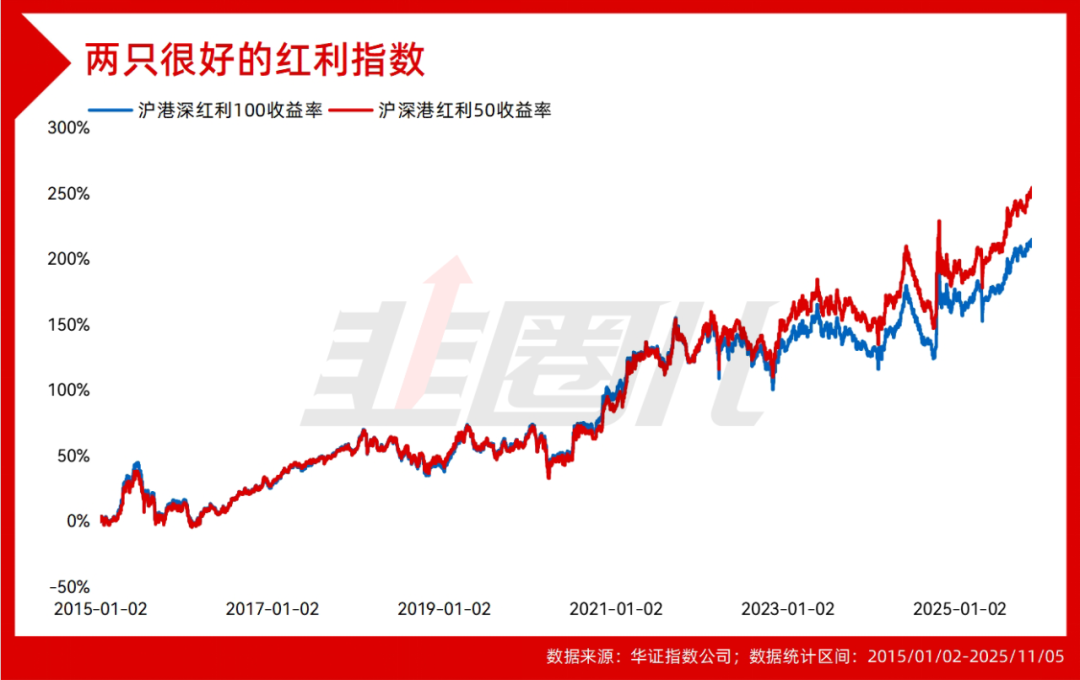

我目前持有的,鑫元华证沪深港红利50和兴业华证沪港深红利100,基本属于这种指数。

今年收益在20%左右,已经超我预期了,毕竟今年是红利股的小年。

这两个指数就算只看价格指数的话,走势也相当好。

分年度看全收益指数的话,每年大概是这样的——

这两个指数是2022年发布的,经历了2023年至今的市场检验,业绩可持续性应该还挺好的。

和红利一样,现在也同样缺少能一键打包沪港深三地的自由现金流指数,能把腾讯等港股的分红回购大户弄进来,长期收益应该更好。

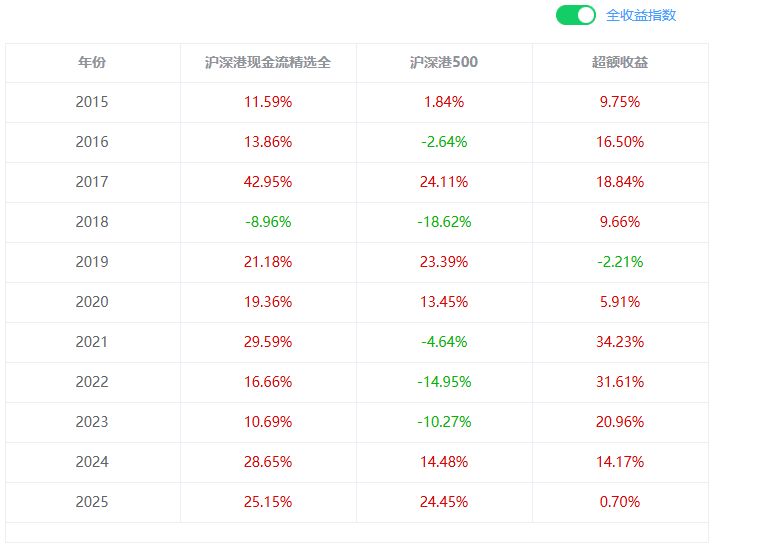

我看华证指数公司有一个沪深港现金流精选指数(995247.SSI)。

回测角度非常炸裂,哪怕存在一定的过拟合,未来收益有一定减损,也不会太差。

只不过这指数目前还没有产品跟踪,还是蛮可惜的。

如果哪家机构的产品经理能看中的话,希望给咱们基民也安排一只,这种指数散户可能不感兴趣,但给FOF、投顾做个底仓配置,岂不是很香?

风险提示及免责声明

基金有风险,投资需谨慎。

本公众号所载内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势等判断进行投资的参考。我司对这些信息的完整性和数据的准确性不作任何保证,不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更,不代表我司的正式观点。投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书以及在中国证监会指定信息披露媒介上发布的正式公告和有关信息,了解基金的风险收益特征及风险评级,投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。中国证监会的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。以上材料如需转载,请联系本公众号运营人员,谢谢支持。