作者 | 曾响铃

文 | 响铃说

走进医院,智慧医疗早变了模样,以往是智能终端设备遍布每一个角落,现在,AI把从挂号到缴费再到开药、做手术的每一个环节都重塑了一遍。

但商业化走向规模化背后,这并非都是完美的。

智慧医疗有了人工智能加持后,新的问题随之产生,效率够不够,准确率如何,又有多少基层医院能普及?

由此导致的痛苦场景围绕着医生,这样的痛苦还每天在全国数千家医疗机构上演,反过来讲,在一线城市三甲医院,医生们则被堆积如山的病历和检查报告淹没,即便加班加点,仍难避免诊断效率与精准度的矛盾。

以往,医疗行业的老大难毛病是,“看病难、诊断慢”的困局,现实中有的AI医疗系统在实验室准确率超95%,到了临床却频频失灵;有的基层医院买了昂贵的智能设备,最终因不会用、用不起沦为“摆设”。

尽管新一轮智慧医疗的红利已清晰可见,落地“最后一公里”的梗阻却让行业陷入“热闹却不赚钱”的尴尬。在大厂纷纷扎堆布局的智慧生意里,其实行业需要破局者。

业内从不乏挑战者,东软便是例子。

01 AI医疗红利点来临

几年前,业内谈及医疗的产业化水平,常用的高频词汇是数字化。这个拐点催生了很多新的惠及患者与医生的产品,比如更加清晰的医疗影像设备,更加快捷的挂号终端……

只是三年前人工智能大模型的爆发,又推动医疗行业从数字化转向了智能化,由此带来的需求端的迫切、政策端的推动、技术端的成熟,看上去正形成三重红利叠加,让智慧医疗迎来真正的产业爆发期。

从需求端看,医疗资源的“供需错配”为AI提供了广阔空间。《未来医生白皮书(2024)》显示,中国临床医护人员在AI技术采纳上还有三分之二的缺口,临床中肺部结节、糖尿病视网膜病变等慢性病筛查需求尤为旺盛。

加之相关部门明确提出,加快医疗信息化建设,推动AI辅助诊断、智能质控等技术在各级医疗机构应用,2024年《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》将“智慧医疗”纳入重点任务,一些省份和医院的落地先行,让AI医疗从“野蛮生长”走向“有序发展”。

技术端的成熟性则让红利有了实现基础。例如,大模型在医疗领域的应用已从单一场景走向全流程覆盖,在诊断环节,AI影像识别准确率持续提升,比如一些企业研发的肺部CT AI辅助诊断系统,对直径≥5mm结节的检出率达98.3%,超过行业平均水平;在病历处理环节,自然语言处理(NLP)技术可自动将医生的口述病历转化为结构化文本,误差率得到了很好地控制。

整个医疗行业的红利的本质,大概率是医疗行业降本增效、提质扩面的必然需求,与AI技术规模化、精准化能力的深度契合。

但热闹背后,行业仍需清醒,仅仅是红利并不会自动转化为价值,只有解决大模型落地的现实困扰,才能真正抓住机遇。

02 大模型下的医疗困扰

在大厂们纷纷亮出“医疗大模型”的技术参数时,一线医疗机构却面临着用不上、用不好、不敢用”的困境。

因为如果要让AI充分作用,算力不足、数据孤岛、落地脱节的困扰则是现实的烦扰,即便有了人工智能赋能医生的美好愿景,一切终归要落到临床层面,这之间隔着一道难以逾越的鸿沟。

算力供需的失衡是首要难题。

医疗AI对算力的需求远超普通行业,一次大型医院的病理切片AI训练,需处理百万级像素的图像数据,消耗的算力相当于训练普通NLP模型的多倍,基层医院的“碎片化需求”又加剧了算力浪费,举个例子,比如县医院的AI系统每天仅在工作使用,其余时间算力处于闲置状态,而相邻医院却因算力不足无法部署同款系统。

此外,三甲医院需要大集群算力支撑复杂模型训练,而基层医院更需要“轻量化算力”满足日常诊断,客观而言,医疗行业的确存在差异化需求,普通的智慧医疗解决方案和单一的算力供给模式难以适配。

国家超级计算济南中心主任王英龙曾说,“目前,各大医院都在部署大模型,大模型运行需要的算力非常大,医院自建算力不现实,就需要超算支持。另外,医院对算力的需求有特殊性,比如说数据的隐私问题、数据的保密问题等。”

如果仔细探讨数据安全与流通的矛盾,它可能制约着模型迭代《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》明确要求医疗数据不得随意出境、流转,缺乏专业敬畏或者的普通智慧医疗方案大多会存在孤岛训练数据质量低、泛化能力差的弱点。

落地场景的环节大模型智慧医疗通常情况下需要适配普惠性特征,其逻辑在于,基层医院的设备水平、医生的操作习惯、患者的配合程度,这些非技术因素恰恰决定了AI能否落地。即便是最优秀的AI辅助方案,它得适应医院的设备,符合医生的操作流程,解决患者的痛点。

总结下来,智慧医疗险符合医学规律,也要适配临床场景。在这样的困局下,真正懂医疗、扎根场景的企业,开始展现出破局的可能东软的探索便是典型样本。

03 东软如何定义新版智慧医疗

在大厂比拼模型参数,东软相对而言把智慧医疗定义为全链路解决方案。也就是说,它试图构建一个端到端的商业化解决方案。

2025年9月,东软在首届医学人工智能大会上发布的添翼医疗健康智能化解决方案2.0(以下简称“添翼2.0”),外界认为它是“场景深耕+技术适配+生态开放”破局逻辑的集大成者。

这套新的智慧医疗解决方案关注落地层面。据悉,添翼2.0聚焦于智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧基层、智慧卫健及城市级健康医疗数据空间六大核心场景,实现能力跨机构开放,驱动城市级普惠医疗。

在综合性医院场景方面,武汉大学中南医院上线添翼2.0的医事服务、病历服务赋能体后,全院日均能自动完成3500~4000份病历内涵质控,单一科室日均生成约500份出院小结,医生采纳率达70%~80%,改变了以往人工质控效率低、易出错的困境。

中国医科大学附属盛京医院则通过其全量数据中心,通过降低医疗单位的算力成本,汇聚210万+住院病历、3700万+门诊病历,为临床科研提供了坚实的数据支撑,医事服务赋能体还减少了医生单次查询的3次系统点击,让AI真正融入诊疗全流程。

不过,在基层医疗场景,添翼2.0的适配性更显价值,它需要解决业内此前大多智慧医疗解决方案因为成本等各种因素而无法实现普惠的难题。

南京市雨花台区卫生健康委落地其智慧基层系统后,累计服务门诊患者约1.4万人次,触发智能诊断推荐超2万次,依托千余项质控规则月均完成超300份病案质控,让基层医生在AI辅助下实现“诊疗更规范、转诊更精准”。

东软医疗CEO武少杰曾说:“既让老百姓用得上、用得起、用得方便医疗产品。”添翼2.0的场景落地逻辑,大概率是对这一理念的精准践行。

回到大模型下的AI医疗痛点本身,始终还是需要以数据模型为突破打通核心梗阻。添翼2.0并未追求参数极致,而是针对医疗AI的核心痛点,数据孤岛与模型不可信,打造了“数据基座+智能引擎”的双重支撑,用技术适配性破解落地梗阻。

在数据治理层面,添翼2.0依托东软医疗数据价值化与“融智”智能化双框架,服务4800+家医院,触达8万+家基层医疗卫生机构,构建30+个省市全民健康信息化平台,规模化的数据应用对影像、病历等多源异构数据进行深度清洗与标准化有很大优势。

在模型构建层面,添翼2.0创新采用“1个医学领域大模型+N个专项小模型”的集群策略:大模型保障知识广度,覆盖共性医疗需求;专项小模型聚焦肺癌、胃癌等细分领域,追求精准度与可解释性,技术适配的逻辑,恰是对医疗行业特性的敬畏:医疗AI不需要“最先进的参数”,而需要“最可靠的支撑”。添翼2.0用数据治理与可信模型的双重突破,回答了“如何让AI在临床站稳脚跟”的难题。

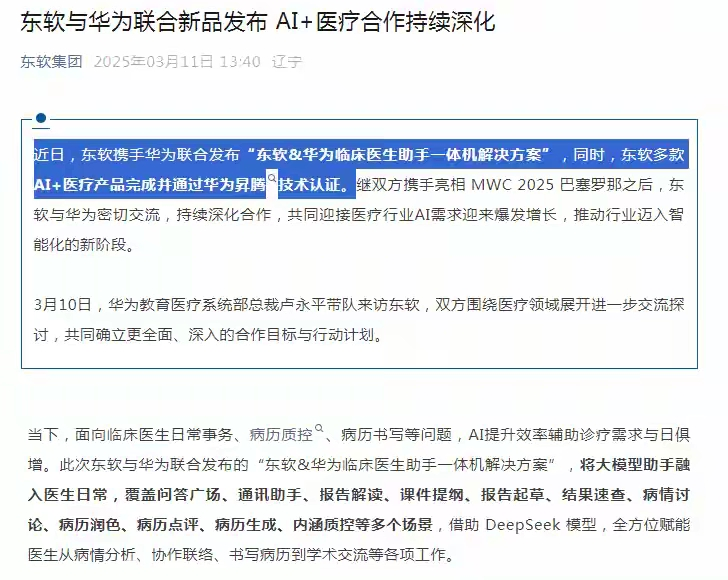

公开资料显示,在外部合作上,添翼2.0构建了“技术+临床”的双重协同网络,公司携手华为联合发布“东软&华为临床医生助手一体机解决方案”,同时,东软集团多款AI+医疗产品完成并通过华为昇腾技术认证;

临床端,与中国医科大学附属盛京医院、武汉大学中南医院等顶尖机构深度合作,将临床需求直接纳入方案迭代,确保技术创新不脱离实际。

回过头来看,智慧医疗的确需要更低成本、更高效率、更有普惠的发展方向,这也就回归到了医疗本身的定位,尊重临床流程,尊重数据安全,适配基层需求。

倘若从这个角度看,东软添翼2.0算得上是一个典型的进步。

*本文图片均来源于网络

*此内容为【响铃说】原创,未经授权,任何人不得以任何方式使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。

#响铃说 Focusing on企业数字化与产业智能化升级,这是关注一切与创业、产业和商业相关的降本增效新技术、新模式、新生态 NO.478深度解读

【完】

曾响铃

1钛媒体、人人都是产品经理等多家创投、科技网站年度十大作者;

2 虎啸奖评委;长沙市委统战部旗下网络名人联盟成员;

3 作家:【移动互联网+ 新常态下的商业机会】等畅销书作者;

4 《中国经营报》《商界》《商界评论》《销售与市场》等近十家报刊、杂志特约评论员;

5 钛媒体、36kr、虎嗅、界面、澎湃新闻等近80家专栏作者;

6 “脑艺人”(脑力手艺人)概念提出者,现演变为“自媒体”,成为一个行业;

7 腾讯全媒派荣誉导师、功夫财经学者矩阵成员、多家科技智能公司传播顾问。