作者|华祥名

编辑|张琪

2025年10月24日,北京八宝山殡仪馆外,秋风萧瑟,人群静默。

杨振宁安卧于鲜花翠柏中,身上覆盖着国旗,静默如远山。

翁帆一身素衣,胸戴白花,红肿的双眼低垂,双手不自觉地攥紧衣角。当哀乐响起,她只是静静站立,如同过去二十一年一样,以最沉默的姿态守护这场最后的告别。

这一刻,外界的争议与质疑,尽数消散在哀乐声里。唯有一段跨越年龄与世俗的深情,在岁月长河中熠熠生辉。

1、告别的泪:把怀念藏进“永远”

八宝山的哀乐低沉,如秋风吹过梧桐叶。

杨振宁安卧在鲜花翠柏间,身上覆盖着五星红旗,遗像上的目光依旧温和睿智。翁帆站在最前方,接受络绎不绝的吊唁。每一声“保重”都轻得像要被风吹散,唯有她红肿的双眼,藏不住满溢的悲伤。

她与子女敬献的花篮上,缎带只写着“我们永远怀念您”。没有多余的话语,就像她二十一年的陪伴,沉默却坚定。

当何祚庥院士说起“翁帆总把坏消息藏起来,怕他难过”,当清华学子举起“宁拙毋巧,宁朴毋华”的横幅,翁帆的眼泪终于无声滑落。

这滴泪里,有二十一年相守的不舍,有对科学巨擘的敬仰,更有对那段“归根”岁月的深深怀念——她记得他把住所取名“归根居”,记得他说“中国看到了曙光”,记得他为科研奔走的每一个身影。这些,都已成了她生命中最珍贵的片段。

杨振宁曾说,他的人生是个圆,从西南联大到清华园,最后由翁帆陪着画完了最后一笔。

2、结婚的泪:一条“人迹罕至的路”

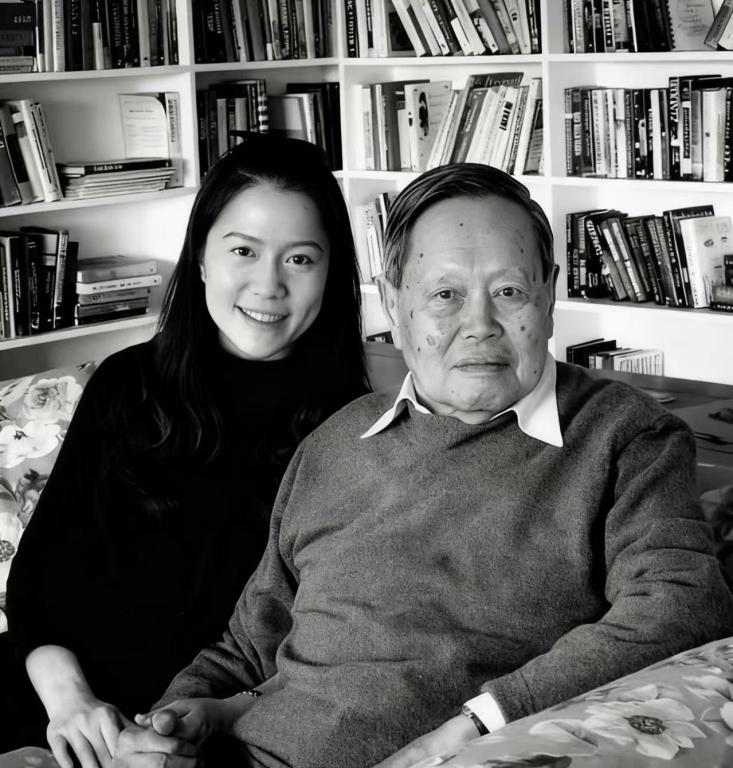

1995年夏日,汕头大学。19岁的翁帆被选为杨振宁与杜致礼夫妇的接待向导。她流利的英文与得体的举止,给夫妇二人留下了深刻印象。

杨振宁后来回忆:“致礼和我立刻就喜欢翁帆,她漂亮、活泼、体贴,而且没有心机。”

那时谁也不会想到,这次相遇竟会成为一段跨越世纪的情缘序章。

2003年,杜致礼病逝后,杨振宁陷入长夜般的孤寂。朱邦芬院士形容那时的他“整个人失去了光彩”。2004年2月,翁帆一封慰问信从广州寄往纽约,如一道微光刺破黑暗。信中没有刻意安慰,只是淡淡谈起生活近况与学术思考,却让杨振宁感受到久违的共鸣。

此后数月,越洋电话与书信成了两人之间的纽带。同年10月,82岁的杨振宁在电话中对28岁的翁帆说:“我们结婚吧。”没有玫瑰与戒指,只有一句朴素的承诺:“你愿意做我的‘量子纠缠’吗?”

2004年12月24日,两人在汕头民政局登记结婚。一纸婚书,掀起了舆论的巨浪。“爷孙恋”“图名利”“婚姻撑不过三年”……刺耳的质疑声如潮水般涌来。

面对非议,翁帆选择了沉默。她后来在访谈中轻声道:“我选择了一条人迹更少的路,而这一切让我的生命如此不同。”

婚礼没有盛大仪式,只有亲友的见证。杨振宁送给翁帆一部数码相机作为定情信物:“用这部相机,记录我们点点滴滴的美好。”翁帆接过相机时,眼角湿润。这滴泪,不是委屈,而是坚定——她深知,从此余生将与舆论为伴,但她心甘情愿。

3、相濡的泪:译书与成全

清华园的“归根居”小院,是两人婚后多年的居所。客厅墙上挂满合影:青海湖的油菜花田、家门口的雪景、香港的青山绿水。翁帆曾说,这里是她“象牙塔中的象牙塔”,杨振宁给了她一个“纯净的世界”。

日常琐碎中藏着深情。翁帆会将药盒按早中晚分装成彩虹色,冰箱里永远备着杨振宁最爱的玉米须茶;杨振宁则会在翁帆开车迷路时幽默打趣:“帆帆,你这是要带我去探索新宇宙?”

翁帆渐渐把作息调成了杨振宁的节奏,早睡早起,换上了更稳重的衣裳。她陪他去清华上课,在讲台下当听众;陪他出席学术会议,在耳边轻声转达听不清的提问;冬天出门前,会仔细为他系好围巾,走几步就提醒“歇一歇”。

那些年里,翁帆掉过几次泪,都藏在无人看见的角落。有次她生病卧床,杨振宁拄着拐杖下楼,端来一碗热麦片粥,一勺一勺喂她。阳光透过窗帘照在老人的白发上,翁帆看着他专注的神情,眼泪悄悄落在枕头上。不是难过,是被这份笨拙的温柔戳中了心。

2024年的结婚二十周年宴会上,杨振宁写毛笔字写到一半,忽然扭头喊“Darling”,声音里带着孩童般的依赖。翁帆笑着走过去,在他耳边重复嘉宾的祝福。宴席散后,杨振宁握着她的手说“二十年,真快”,翁帆看着他眼角更深的皱纹,眼眶又红了。

这些年来,她从他身上学到的何止是知识——那些关于科学与人文的对话,关于生命与时光的思考,早已融入她的血脉。

她编译他的《曙光集》,合著《晨曦集》,甚至和他一起翻译冬奥歌曲。这些共同的印记,让她明白杨振宁说的“塑造了现在的我”的真正含义。

英语专业出身的翁帆,为协助杨振宁整理学术著作,主动啃下《量子力学导论》,编译了20余本专业书籍。在清华园的“归根居”里,她不仅是杨振宁的生活伴侣,更是他学术生命的守护者。

更令人动容的,是杨振宁对翁帆未来的成全。在一次访谈中,杨澜问:“您离开后,希望翁帆如何生活?”杨振宁斩钉截铁:“再结婚!她该有自己的人生。”镜头转向翁帆,她摇头轻笑:“不会再婚的。”

短短十秒的对话,道尽了爱的本质——不是占有,而是希望对方幸福。

4、病床前的泪:白板上的对话

2025年秋,杨振宁病重,失去说话能力。翁帆找来一块小白板,用马克笔一字一句与他交流:“今天喝粥吗?”“伤口疼不疼?”“记得按时吃药。”

白板成了他们之间最后的桥梁。清华大学教授翟荟回忆,杨振宁临终前最牵挂的仍是科研进展,而翁帆不仅照顾他的起居,更将晦涩的物理术语转化为简明的问答,守护着他未尽的思考。

病床前,翁帆日夜不离。杨振宁好友葛墨林透露,老先生最后一个月已无法动弹,翁帆仍坚持用白板与他“对话”,直到他颤抖着写下“谢谢”二字。

从2004年到2025年,二十一年的相伴,翁帆与杨振宁用行动回应了所有质疑。没有轰轰烈烈的宣言,只有日复一日的相守:早起散步、共同译书、病中喂粥、白板交流……这些琐碎的日常,堆叠成一段无法被世俗定义的深情。

杨振宁生前曾说:“不管现在别人怎么讲,再过三四十年,大家一定会认为这是一段美好的罗曼史。”如今,时间尚未走到三四十年,但世人已开始理解——爱的深度,从不以时间丈量,而以灵魂的共振计算。

小结:时光的答案

八宝山。镜头扫过,翁帆低头,一滴泪砸在鞋尖。

视频只有三秒,却像子弹,击穿热搜。

网友问:哭什么?翁帆好像把泪攒成三滴,刚好回答:

第一滴,我敢;

第二滴,我值;

第三滴,我认。

人间最锋利的,不是质疑,是共情。最勇敢的,不是拆穿,是相信。

21年,他们没赢来全网祝福,却赢来彼此一生。

这还不够吗?

车已远,尾灯两盏,像两颗不肯坠落的星。

八宝山的告别仪式结束后,翁帆独自回到清华园。书房里,那块小白板静静立着,上面最后一行字是杨振宁写下的“谢谢”。

翁帆在《光明日报》的悼文中引用《小王子》的意象:“每当夜晚我们仰望星空时,杨先生会在其中一颗星星上,对着我们微笑。”

二十一年,从青丝到鬓霜,从争议到理解,翁帆与杨振宁用一段跨越年龄的相伴,书写了生命中最真实的浪漫——爱不是喧嚣的表白,而是寂静的守护;不是计较得失的算计,而是不计回报的成全。

秋风吹过清华园,那些曾经议论的声音早已消散,只留下梧桐叶在地上铺成的痕迹,像时光写就的诗。

或许就像杨振宁说的,寻索会让我们回到终点,以此第一次认识自己的所在。翁帆的寻索,在二十一年的时光里有了答案,而那些眼泪里的故事,终将被时光温柔记住。

(完)