导语:薪酬体系变革和反腐高压下,从业经历丰富的“体制内”保险高管,开始从更市场化的机构寻求机会。

又一位核心高管,从太保体系出走。

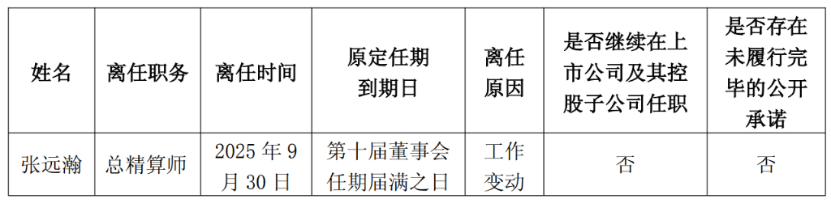

10月10日,$中国太保(SH601601)$发布公告,张远瀚因“工作变动”原因,辞去总精算师职务。公告显示,张远瀚已按照中国太保相关规定做好离任交接工作,且不会再于太保上市公司及其控股子公司任职。

图源:中国太保公告

张远瀚曾被视为太保内部最重要的技术与决策高管之一。他于2013年出任中国太保集团总精算师,曾兼任集团首席财务官,长期负责集团层面的精算体系和资本规划,并且在多条业务线中拥有董事席位,包括太保产险、太保寿险、太平洋健康险等公司。

在加入太保之前,他曾在联泰大都会人寿、光大永明人寿担任总精算师、财务总监、副总经理等职务。

关于张远瀚的去向,业内人士透露,或是中国平安。

同时亦有传闻称,太保资产总经理余荣权可能转投平安,今年4月平安资管总经理罗水权离职后,该职位空缺至今。更早之前,集团首席投资官邓斌在离开太保后加入平安,继续担纲同一职能。

业内人士透露,上述岗位属于与市场最直接接触的环节,工作强度高、专业门槛高,而过去这些岗位的激励体系相对优厚。

如今,随着整体薪酬压缩、绩效奖金缩水,内部激励机制趋向“均衡化”。这些原本依靠市场逻辑运作的部门,受到的冲击最为明显。

据公开年报披露,张远瀚2023年税前薪酬为488.4万元,是当时太保高管薪酬中的最高者,位居集团所有高管之首。不过,2024年这一数字下降到约257万元,降幅超过45%。

一位保险业内人士表示,不少高管选择离职的直接原因之一,是收入和权责的失衡,“过去的薪酬水平让大家可以安心做事,现在的激励机制明显失去了竞争力”。

央、国企金融机构如今普遍进入限薪周期。千万年薪,在不少公司已成为“绝唱”。

2024年,新华保险 (01336.HK)、中国人保(601319.SH)、中国人寿(601628.SH)、中国平安 (02318.HK)和中国太保等五家险企的董监高中,33.33%的高管年薪低于50万元,较2023年上升2.42个百分点;50万~100万元区间人数锐减,占比从26.36%降至19.61%;而100万~500万元区间占比39.22%,成为主力。超高薪群体急剧收缩,500万元以上年薪者共8人,其中千万年薪高管仅存2人,较2019年的6人减少三分之二。

这五家险企在任董监高薪酬总额已连续六年下滑,2024年董监高薪酬总规模同比下降近12%。

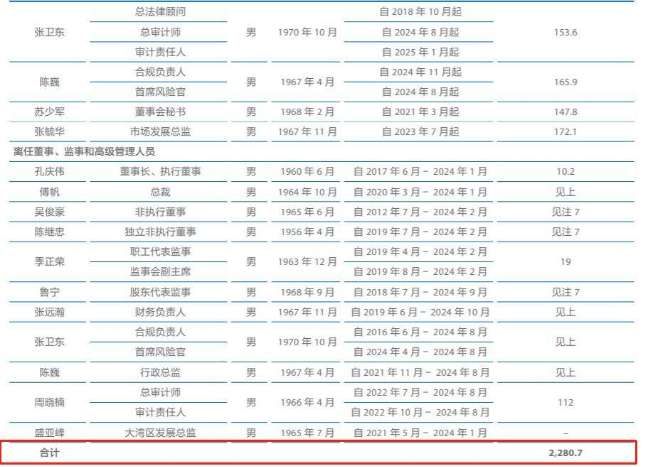

上述五家险企中,属中国太保降薪幅度最大。公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬合计为2280万元,比上一年减少超过三成;集团内年薪超过400万元的高管“清零”。

图源:中国太保年报

薪酬调整是制度化管控和市场化博弈的折中结果。为了响应监管要求,公司必须压缩短期奖金,但压缩过度又会伤及制度吸引力。

在直接接触资本运作的条线上,高管期待更大的自主权和回报,若在传统体制下难以实现,这些高管便有动力选择出走。

当然,这一现象并非太保独有。

近两年,央国企保险体系内多家公司经历了人事调整和高管流动。今年以来,业内传出多名来自国寿、太平、新华等公司的投资条线高管陆续离职,部分流向基金、公募或民营资管平台。此外,英大保险资管股票投资总监张明昕,也在今年初加入了华商基金。

更重要的是,过去被视为“金饭碗”的央企金融岗,如今已不再稳固。

据不完全统计,2024年共有88位金融业内人士接受审查调查,其中中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部占72人,另有65人受到党纪政务处分,包括7名中管干部。

进入2025年,高压态势持续延续,截至6月22日,金融系统已有至少23人接受审查调查,涵盖国有大行、政策性银行、监管部门和保险机构等多个领域,同时受到党纪政务处分的干部接近30人,其中国有大行相关人员占比约七成。

值得注意的是,"一把手"成为查处重点,2025年上半年被查人员中,来自总部或地方的原"一把手"达15人,占比超六成,且退休并非"避风港",多名已离任的高层管理人员仍被追责。

其中,保险行业反腐力度强劲。2024年,保险系统有9人被查、6人受到处分,涉及人保、太平保险、中国人寿、新华保险等多家主流机构。2025年以来,保险业反腐风暴进一步升级,截至9月底已有至少10名中高层管理人员被宣布接受审查调查或进入司法程序。

一位资深保险分析人士表示,这一轮反腐“清得很深”,除了高层人事更迭外,对中层管理也产生心理冲击,“在这种氛围下,做业务与做投资的人都更谨慎了”。

除了高层被查,监管部门还对投资决策、资金运用、业务合作等环节展开相应指导,使保险资管的高管群体,普遍感受到更强的约束力。

限薪政策与反腐高压叠加的双重影响之下,可以观察到的一个趋势是,具有十年以上从业经验、曾在央企保险任职的高管,开始考虑向民营险资、公募基金或独立资管机构寻求更具弹性的机会。市场化程度更高的机构,正在加速吸纳这批出走的专业人才。大型综合金融公司近年来频繁引入央企保险系高管,以增强其精算与投资团队的实力。

平安集团近年来在投资端的高管布局颇受关注。除投资领域外,平安近年来不断在科技、寿险、金融科技等板块,密集引入外部具有多元背景的高管。

业内人士透露,在这些市场化机构,张远瀚们可能获得更高风险补偿与更开放的决策通道。

“体制内人才向体制外流动”,不仅是个人职业路径的调整,也会逐渐改变保险行业的投资结构。

央、国企资管,正向更稳健的资产配置方向集中;而更高风险、更高收益的投资业务则向市场化机构转移。

分层背后,是制度属性与人才偏好的重新匹配,也意味着保险业投资职能的再分层。

一位长期关注保险资管行业的观察人士表示,过去十年,保险资管的发展依托于庞大的长期资金和相对宽松的激励环境;如今,“真正的问题不在于谁离开,而在于这个体系,是否还能吸引到同等层次的人。”

改革与反腐交织的节点,央企保险公司的高层流动或许还将继续。未来保险资管行业的核心竞争力,将更多取决于制度的柔性、激励机制的效率与专业人才的留存能力。