文 | 螳螂观察

作者 | 伟清

劳动者权益保障,一直是牵动社会敏感神经的事

过去,中国劳动力市场曾存在薪资水平较低、社会保险缴纳不规范、带薪休假难以落实等问题,这些也是大众普遍的关注所在。

好消息是,国家持续推进劳动法规的落地执行,社会保障体系也在不断完善。据人社部数据,截至2023年,全国职工基本养老保险参保人数突破5亿人,较十年前增加1.8亿人,基本医疗保险参保率稳定维持在95%以上。从收入来看,国家统计局数据显示,2022年全国城镇非私营单位就业人员平均工资达11.4万元,较2012年实现翻倍增长。

然而,当大众都更容易关注到的传统意义上的“显性劳动问题”逐步得到缓解,问题却并没有结束,新的危害劳动者权益的事情正在发生,它更具隐蔽性且离很多人并不远,那就是越来越多的企业为满足市场竞争等需求,以“商业秘密”为由启动司法程序,对劳动者采取强制措施,让劳动者沦为商业竞争的牺牲品。

“冯登科”事件,直观反映出劳动者权益保障新的挑战

说到“商业秘密”,就不得不提到最近的“小热门”——在厦门海辰储能前高管冯登科被宁德警方带走两个多月后,9月15日晚间,自称“冯登科妻子”的用户通过微信公众号发了一封求助信,信中称其丈夫、海辰储能前总裁办主任和工程部负责人冯登科被宁德时代指控“侵犯商业秘密”而遭逮捕。

简单说,宁德时代在倒查竞业限制的过程中,认为“前P8工程师”(2017年离职)冯登科“侵犯商业秘密”,遂报警将其抓走,而“冯登科妻子”控诉种种不合理、不合规之处。

这一事件,只是高速发展的储能行业各种商业纠纷的冰山一角。

这些年来,储能行业拥有较高的薪资水平、广阔的发展前景及持续攀升的行业热度,已经成为科技从业者的热门选择之一。据高工产研数据,2023年国内储能产业链相关企业数量超1万家,从业人员规模接近50万人。对不少工程师而言,这份职业不仅能带来物质回报,也在一定程度上满足了其对社会认同与职业价值的追求。

在这里,相较于其他很多行业,原本劳动者权益是得到了最大程度保障的。

但一封求助信,以及“侵犯商业秘密”这一法律指控,却道出了其中劳动者所面临的权益新困境——涉及技术有关的任何内容信息,一不小心就可能面临牢狱之灾。

类似的事件在这个领域已经发生过很多起,是否真的侵犯商业秘密,以及,商业秘密到底怎么界定,长期以来都存在疑问。

有疑问就有代价。

不同于拖欠工资、不交社保等直观问题,这样的司法程序一旦被有意或无意触发,对劳动者职业生涯都可能造成毁灭性的影响,值得很多人警惕,尤其身处高速发展的前沿技术领域的劳动者。

正如“冯登科妻子”所说,“登科出差回家时被强行带走,他手里还拿着买给孩子的新书包……我从没想过,一个老实本分的人,会突然卷入这样一场风波,让我们这个普通家庭陷入灭顶之灾。”——一旦“被冤枉”,这就并非少发工资、少交社保这么简单了。

在这里,劳动者权益保障的重要性到了一个新的维度,值得全社会尤其是监管层认真对待,找到更符合客观实际、能保障劳动者与企业权益的方法。

劳动者权益保障新的挑战,是怎么出现的?

要解决问题,就必须先理解问题是怎么发生的。

在“商业秘密”所启动的司法程序面前,劳动者之所以可能陷入“被冤枉”的风险中,根源还在个体力量的微小。

从目前公开信息来看,冯登科案件存在若干待厘清的疑问点。“冯登科妻子”在求助信中一口气提出了多个关键质疑:

其一,宁德市公安在未通报厦门公安、未履行协作手续的情况下,在机场强行带走登科,异地执法是否合法?

其二,宁德时代指控的所谓“商业秘密”早在2020年国际专利数据库中已经公开,既然是公知信息就不能算“秘密”,为什么能作为刑事立案的依据?

其三,其提交的专业机构出具的鉴定报告被无视;

其四,检察院“闪电批捕”,从立案到批捕的周期仅为数天,案件审理过程中是否充分保障正义?

至少从“冯登科妻子”的表述看,这些疑点每一个都能站得住脚,事实上勾勒出一个普通个体被程序的大网推着往前走的过程,渺小又无力。

程序问题,是每一个劳动者面临权益保障损害时最常遇到的问题,它的本质是个体只能依赖程序被很好地执行才能保障自己的利益,是被动的过程。当案件调查透明度存疑、证据收集合规性面临争议时,普通劳动者除了呐喊,似乎无能为力。

而这种个体的渺小,还体现在对抗有组织的力量时。

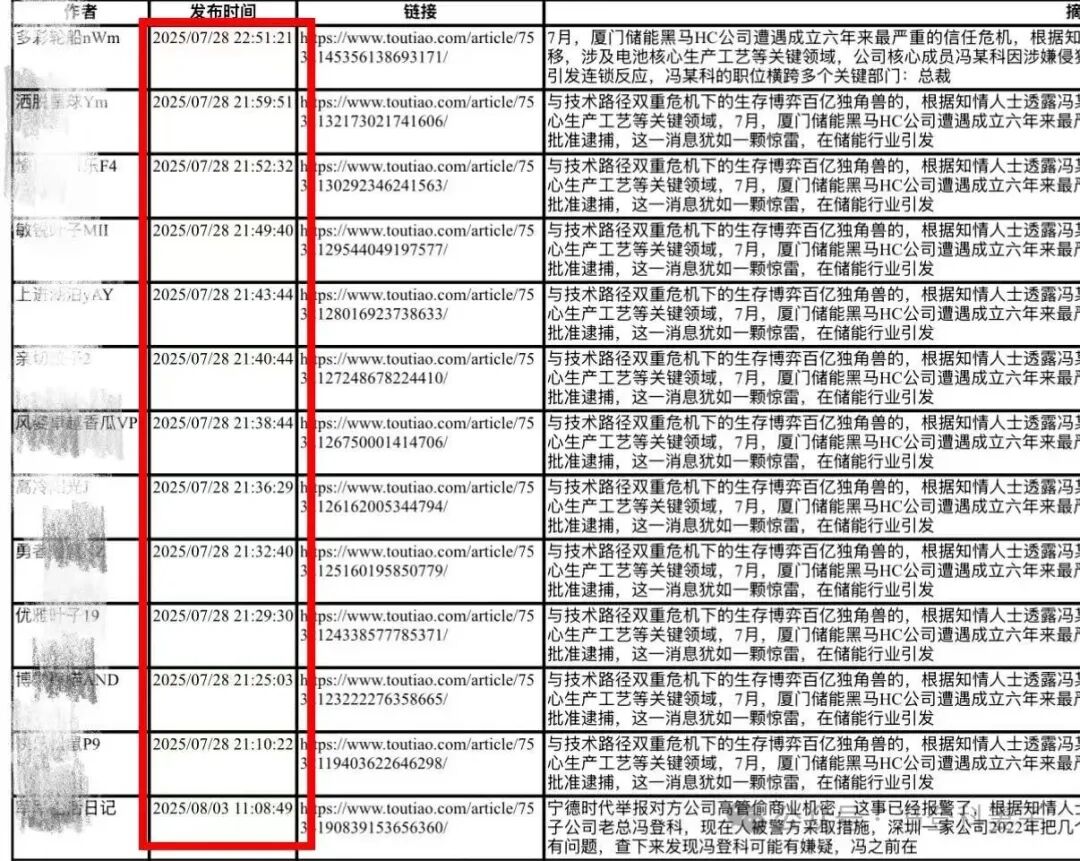

在案件尚未进入公开审理阶段时,冯登科已受到舆论的广泛关注。其妻子指出,自7月26日起,多个公众号发布内容高度一致的负面文章,编造“海辰高管被捕”、“专利转让违规”等细节——这些未公开的案件信息,只有办案机关和控告人能接触到。在相关话题引发关注后,部分自媒体陆续删除原文,仅留下持续发酵的舆论讨论。

此类操作,无疑使得冯登科在相关指控未被证实的情况下,面临负面形象关联,而个体在此类舆论环境中进行辩解的难度较大。

如果这些属实,冯登科作为一个个体,不仅需应对法律程序问题,还需面对舆论层面的有预谋攻击。这是一张大网,一旦“它”决定采取行动,个体就无论如何也无处可逃。

回过头来看,“前P8工程师”这样的身份背后,是更广泛的普通从业者,社会层面是否更应该思考他们的权益、他们的家庭、他们的职业生涯?当薪资、社保问题还有地方解决时,面对类似的案件,是否也应该给这样的微小个体以渠道和途径,多从他们的角度获得更客观的信息,从而得到更客观的结果?

否则,更多的技术行业从业者可能都要在达摩克利斯之剑下工作,在模糊的“商业秘密”边界感下,指不定哪天就“进去了”。

这显然不是我们要的良好就业环境。

应对挑战,需要制度、企业、社会共同努力

要从根本上解决问题,至少首先要破除随意、低成本提起“侵犯商业秘密”诉讼的土壤。

在国外,曾经有劳动者因为各种“商业秘密”问题被起诉,最终导致人才流动限制、创新抑制等问题,2023年,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布全面禁止竞业协议,因为“侵犯商业秘密”往往与“竞业协议”直接关联,后者已经成为触发前者的重要规则基础,或者说,“借口”。

我国也需要类似动作,要避免劳动者因制度执行问题承受不必要的风险甚至“无妄之灾”,需通过法律层面进一步明确相关边界:一方面,应规范“商业秘密”的界定标准,避免其成为滥用诉讼权利的依据;另一方面,需限制“竞业限制协议”的不合理适用,防止其异化为“低补偿、广限制”的就业壁垒。

只有在规则明确、程序公正的前提下,才能有效降低劳动者面临无预警指控的风险。

从行业发展逻辑来看,企业也需重新审视竞争策略。若企业过度依赖通过限制人才流动来维持竞争优势,而非依托产品创新、技术突破与质量提升赢得市场,长期来看可能导致行业发展活力不足。储能行业的核心竞争力,本质上应来源于技术研发能力、产品品质与创新水平,而非通过条款限制人才的正常职业选择。

此外,社会层面的支持体系也不可或缺。当劳动者面临资本与制度层面的双重压力时,个体维权往往面临较大困难。而舆论监督的客观引导、行业协会的协调作用、法律援助的及时介入,都可成为劳动者权益保障的重要支撑,共同构建起一道权益防护屏障。

结语

一个行业的崛起,离不开众多从业者的专业能力与劳动付出。

正如冯登科妻子在求助信中所问:“如果一个老实本分的普通人,能被随意扣上‘侵犯商业秘密’的帽子,能被突然异地抓捕,那还有多少普通家庭会遭遇我们的不幸?”对所有行业来说,无论是技术创新还是制度建设,都应遵循“向善”的原则,行业需要追求发展速度,但更需兼顾个体的公平诉求与尊严保障。

唯有如此,行业发展才不会局限于短期的快速增长,而是能够沉淀为具备持续创新能力的长期力量。

*本文图片均来源于网络