2025年上半年A股自研大模型公司普遍陷入亏损的情况下,岩山科技(曾用名“二三四五”)却逆势交出了一份盈利答卷:营收3.17亿元,净利润 6710.75万元,同比增幅高达 81.51%。

界面新闻记者发现,这份亮眼业绩的背后,并非其大力宣传的AI业务“开花结果”,而是隐藏着“炒股浮盈撑起利润、核心业务疲软、研发投入远低于同行”的多重矛盾,500亿市值的合理性也因此备受市场质疑。

人工智能类业务收入大幅下滑

2025年上半年,岩山科技实现营收3.17亿元,同比下滑6.38%;实现净利润6710.75万元,同比增长81.51%。

作为曾经的 “互联网工具服务商”,岩山科技的主营业务仍高度依赖传统互联网增值服务。近年来公司向AI转型,先后布局智能驾驶、脑机接口+AI、大模型,把热门概念都蹭了一遍,试图打造“AI 转型” 的标签。但从 2025 年上半年的数据来看,这些新业务不仅未成为 “增长引擎”,反而沦为“亏损黑洞”。

2025年上半年,公司收入中94.58%来自互联网业务,重点布局的人工智能业务收入为952.3万元,同比下滑72.3%,毛利率为-12.95%。公司整体毛利率为27.43%,相比上年同期下降近20个百分点。

分产品来看,岩山科技互联网产品主要包括2345网址导航、2345好压、2345加速浏览器等,产品结构相对老化,对客户议价能力不足。

此前,岩山科技宣传公司正通过子公司布局辅助驾驶应用领域、脑机接口领域、大模型领域。但从财报披露的数据来看,这些所谓的人工智能类新业务也尚未出现营收。

岩山科技通过控股子公司Nullmax纽劢科技布局辅助驾驶应用,可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用,提供覆盖高速及城区的辅助驾驶功能。在商业化方面,公司声称Nullmax纽劢科技已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作,获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目,同时积极拓展海外合作机会,并与全球多家知名一级供应商达成合作。

然而,现实是纽劢科技营收下滑,亏损扩大。2025年上半年,纽劢科技营收为952.3万元,亏损达到8699.26万元,而上年同期纽劢科技营收和亏损分别为3438.3万元和2795.7万元。

上海岩思类脑研究院是岩山科技旗下脑机接口公司,其以脑电大模型为技术底座,开展脑机接口解码算法与系统、非器质性脑疾病(例如癫痫、抑郁症、严重失眠等)的诊断和评估、大脑内在状态调控等方向的科学研究和产品开发。

尽管岩思类脑研究院不断宣布各种技术成果,但其成果的归属和含金量仍存在较大疑问。

如岩山科技半年报中提到的,岩思类脑研究院参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究《A populationcode for spatial representation in the zebrafish telencephalon》于2024年10月发表在国际顶级学术期刊《Nature》杂志上。岩思类脑研究院首席科学家李孟在这篇文章中仅位列第四作者,并且李孟可能并没有全职加入岩思类脑研究院。在中科院大学官网显示,李孟自2021年6月至今担任中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员。

熟悉中科院体系的科研人员章法奎向界面新闻记者透露,“中科院对科研人员兼职有明确规定,李孟的情况可能属于原单位(中科院微系统所)审批下的兼职行为。”这意味着岩山科技在该领域的核心技术掌控力可能有限。

此外,岩山科技还依托海岩芯数智人工智能科技有限公司(下称岩芯数智)推出国内首个非Transformer架构、非Attention机制大模型——Yan架构大模型。

2025年7月的世界人工智能大会(WAIC 2025)上,岩芯数智公开发布Yan 2.0 Preview模型,新增了“记忆模块”,能够在学习中将关键信息存储,并在新场景中快速应用,同时Yan 2.0 Preview将多模态能力进一步拓展到视频领域,可实时解析短视频中的动作轨迹、物体状态、环境变化等信息,推动大模型与现实环境的深度交互。

不过,Yan模型目前生态建设尚处早期,开发者工具链不完善,且缺乏第三方插件支持。根据公司2024年报,岩芯数智营收为242.6万元,亏损仍高达4095.4万元,2025 年上半年未披露单独数据,但结合整体 AI 业务表现,大概率仍处于亏损状态。

利润靠炒股

既然核心业务与 AI 新业务均不给力,岩山科技 81% 的净利润增幅从何而来?答案藏在 “投资收益” 中 —— 公司通过炒股获得的 “浮盈”,成为了盈利的关键支撑。

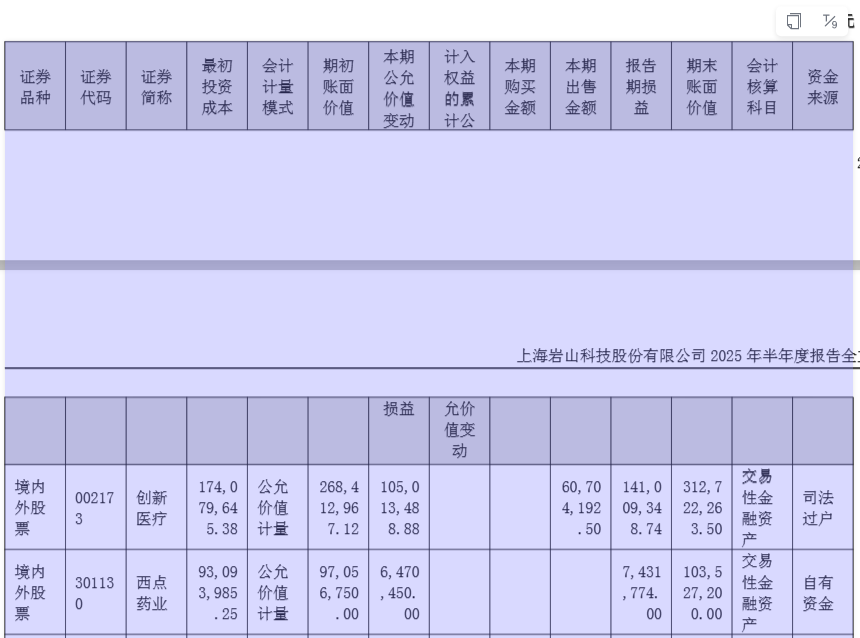

“炒股收益”是公司在2025年上半年盈利的关键,公司当期公允价值变动净收益为1.2亿元,而上年同期为-0.47亿元,一正一负之间,公司公允价值变动净收益相比上年同期增加了1.67亿元。

这一收益的核心来源,是公司持有的股票价格上涨。

具体来看,公司交易性金融资产(主要为股票)的公允价值变动损益达1.05亿元,源于其持有的创新医疗(002173.SZ) 股价大幅上涨:从 2025年初的7.96元/股,涨至6月底的14.25元/股,涨幅高达79%,仅此一只股票就为公司带来超1亿元的 “浮盈”。

此外,公司其他非流动金融资产(主要为股权投资基金和项目)的亏损较上年同期有所收窄,进一步缓解了投资端的压力。

从资产构成来看,岩山科技已逐渐偏离科技公司的属性,更像一家投资公司。截至 2025 年上半年,公司总资产为 105.87 亿元,其中可交易金融资产高达56.76亿元,占比超 50%;与此同时,公司资产负债率仅为 2.27%,手握大量现金及类现金资产,财务状况看似稳健。

但矛盾的是,公司在有钱的情况下,却对股东极为吝啬:2024 年全年未进行分红,2025 年中期也未推出分红计划,与A股不少公司的分红策略形成鲜明对比。

注册会计师张旺旺对界面新闻表示,“公司账面如果存在大量闲置资金而分红较少,对于大股东来说,仍可掌握现金流控制权,但对于小股东来说则面临投资回报率低的窘境。”

低研发费用与高市值如何匹配?

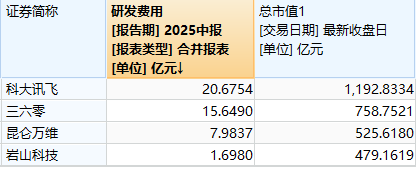

2025 年上半年,岩山科技研发费用为 1.7 亿元,看似绝对值不低,但放在 “自研大模型” 赛道中,却显得微不足道。同期 A 股另外三家声称自研大模型的公司,研发投入均远超岩山科技。其中科大讯飞同期研发投入20.7 亿元,是岩山科技的 12 倍;三六零研发投入15.6 亿元,是岩山科技的 9 倍;昆仑万维研发8 亿元,是岩山科技的 4.7 倍。

大模型研发属于 “重投入、长周期” 的领域,需要持续的资金支持以迭代技术、搭建生态,1.7 亿元的研发费用,很难支撑起 “自研大模型” 的技术壁垒,更难以与头部公司竞争。

有着多年AI转型咨询服务经验的吕时标向界面新闻指出,如果企业没有坚定转型AI的决心,饱和投入建立领先优势,在开源模型盛行的当下,自研模型优势并不明显。

尽管研发投入和业务表现均落后于同行,但岩山科技近 500 亿元的市值?却与昆仑万维(同为近 500 亿市值)十分接近。但两者的基本面差距悬殊。

在营收方面,昆仑万维 2025 年上半年收入超岩山科技 11 倍;在盈利能力方面,昆仑万维毛利率近 70%,是岩山科技的27.43%毛利率的2.5倍以上;在AI应用方面,昆仑万维还形成了一定用户规模。

市场人士王力强告诉界面新闻,岩山科技之所以能维持高市值,核心原因或许是 “A股稀缺的盈利属性”—— 在其他自研大模型公司普遍亏损的情况下,岩山科技依靠炒股实现盈利,成为了 “估值遮羞布”。但这种依赖投资收益的盈利模式稳定性极差,一旦市场波动导致股票 “浮盈” 消失甚至转为亏损,公司业绩和市值都可能面临大幅回调。

对于投资者而言,需要清醒认识到。岩山科技当前的高市值,更多是 “AI 概念” 叠加的结果,而非基本面支撑。未来,若公司无法在 AI 业务上实现技术突破与商业化落地,仅靠 “炒股” 维持盈利,其估值逻辑或将面临重构,500亿市值的合理性也将持续受到市场拷问。