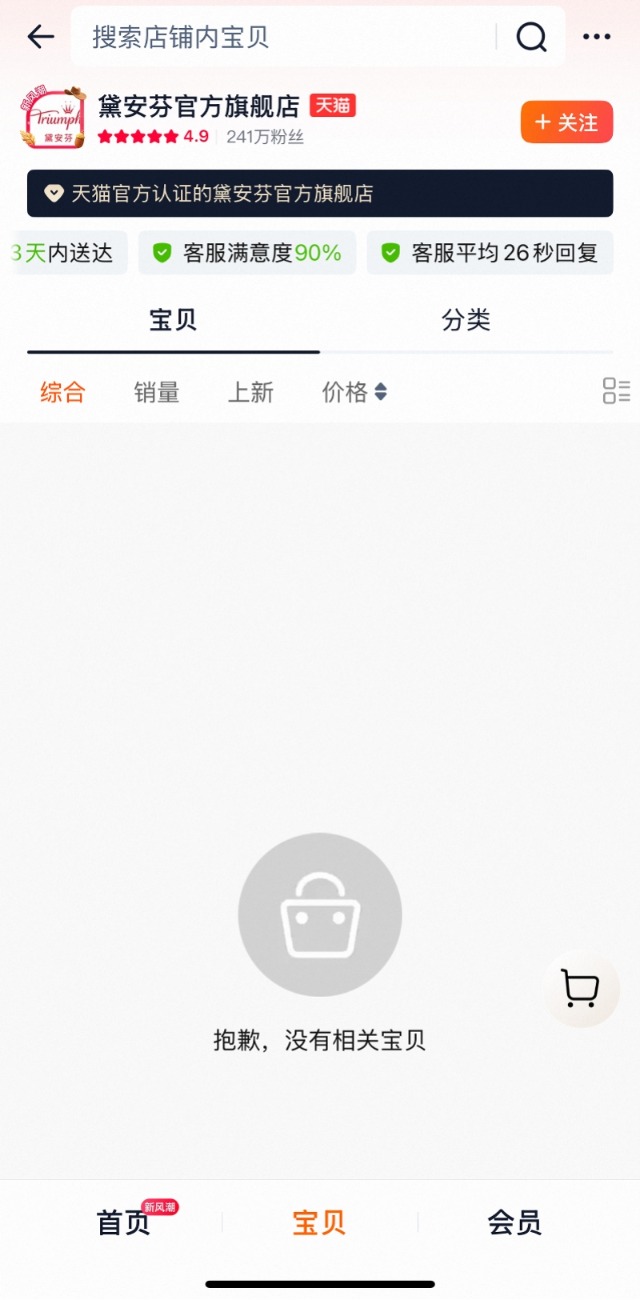

拥有130余年历史的德国内衣品牌黛安芬宣布将于2025年12月31日关闭中国内地全部线下门店,包括天猫、京东、拼多多、抖音、唯品会在内的线上商店也将在12月5日前全部关闭。截至发稿,其天猫旗舰店所有商品已下架,店铺粉丝数为240万+。此次大规模撤店,被业内普遍视为品牌战略性收缩的信号,原因与市场格局的剧烈变化相关。目前内衣市场竞争激烈,消费者需求向舒适化和功能化迭代,无钢圈内衣、超薄内衣、运动内衣等品类走红,而黛安芬未能及时适应这一趋势。

黛安芬1886年在德国南部创立,2008年正式进军中国市场,曾是最早将“钢圈内衣”引入中国的品牌之一,还在中国设立过两家工厂及多个城市分公司。天眼查显示,黛安芬官方服务号的关联公司盐城国际妇女时装有限公司成立于1992年12月,法定代表人为Oliver Michael Spiesshofer,注册资本1500万美元,由Triumph Universa AG全资持股。经营范围包括内衣、成衣、睡衣、泳装、休闲服、运动服及其它服装、服装辅助件制造、批发、零售、佣金代理等,2024年员工为75人。

在很多70后、80后女性的成长过程中,黛安芬是很多人开始追求更高品质内衣时的启蒙品牌,定价在200元—800元/件的黛安芬是当时内衣界的“奢侈品”,买一件黛安芬内衣奖励自己,与当下的“情绪消费”心理相通。在社交平台,不少网友对黛安芬的撤场感到突然和震惊。黛安芬并非首次通过关闭门店来调整零售版图,2017年就关闭了英国的门店。此次在中国市场收缩,也跟日益攀升的运营成本相关,其直营与百货体系需维持高库存周转率及高强度促销以提升销量,进而导致利润空间被压缩。

近十年来,中国内衣市场经历了翻天覆地的变化。随着健康理念广泛传播,以及消费观念的持续升级迭代,内衣市场的主流趋势悄然发生转变,从曾经追求“钢圈塑形”的刻板审美,逐步迈向“无钢圈舒适化”的普遍认同。中纺联权威数据显示,2024年中国内衣市场规模已达2237亿元,本土品牌CR5(行业集中率)首次超越外资品牌,彰显本土品牌崛起之势。欧睿咨询数据进一步表明,2024年中国无钢圈内衣市场占比已攀升至68%,相较于2018年,这一数字增长了42个百分点,足见其发展之迅猛。

以Ubras、内外、蕉内为代表的本土品牌,凭借“无钢圈、零束缚”的理念迅速崭露头角。同时,超薄内衣、运动内衣、无尺码内衣等细分品类陆续成为独立赛道。根据2025年天猫双11(10月15日-11月11日)内衣销售榜单,以简约设计和舒适材质著称,注重内衣的功能性与时尚感的蕉内位列内衣销售榜榜首。强调自由、舒适的穿着体验的Ubras排名第二。而去年排名第一是Ubras,蕉内排名第二。在今年排名前20的内衣品牌中,仅有排名第三的维多利亚的秘密和排名第六的优衣库是进口品牌。

中国内衣市场曾是一片高度分散的红海。根据行业报告,2024年中国女士内衣市场CR10(行业集中度指数)仅为8.9%。传统内衣三巨头都市丽人、爱慕股份和安莉芳在转型道路上走出不同轨迹。都市丽人在创始人郑耀南回归后,砍掉70%冗余SKU,将资源聚焦于“软尺码内衣”“无尘棉”等核心品类,构建覆盖3200万中国女性胸型数据的研发体系,2024年营收30.1亿元,净利润1.26亿元,实现逆袭。爱慕股份则走“多品牌+全球化”路线,2024年营收31.63亿元,但与2021年上市首年营收35.19亿元仍下降约10%,市值也从上市时的120亿元下跌近半。1975年成立的安莉芳2024年亏损3.73亿港元,连续五年陷入亏损泥潭,至2025年上半年营业额减少4.3%至6.05亿元。

与此同时,新势力代表Ubras凭借“无尺码内衣”在2019年实现销售额突破2亿元,到2024年已达35亿元,跻身行业头部。内外自2021年完成D轮融资后,月销售额迅速超2亿元,年复购率达50%以上。根据多家媒体报道,2017-2021年,蕉内销售额完成从5000万元至19亿元的巨大跨越,去年蕉内GMV突破了70亿,是老牌内衣品牌的两倍,飙升至内衣TOP1。另一方面,如猫人、小野和子、有棵树等黑马品牌还在不断涌现。

“爱与不爱,身体最诚实”,消费者推动着内衣的“舒适革命”。中国内衣市场的未来,正朝着舒适化与细分化两大方向演进,技术研发和用户运营成为决定品牌生死的关键因素。渠道融合也成为行业标配,传统品牌加速电商布局,新兴品牌试水线下体验店和出海,“线上引流+线下体验+海外布局”成为行业标准配置。中国内衣这片千亿市场,正在见证一场从“钢圈”到“无钢圈”、从接受外资品牌教育到本土新兴品牌挑花眼的全面重塑。