26年前,我国第一艘无人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功。

26年来,从神舟飞天、嫦娥揽月,到北斗组网、天问探火,中国航天书写了一个又一个奇迹。党的二十届四中全会公报中首次提出“加快建设航天强国”,为我国航天产业发展按下加速键。

在商业航天蓬勃兴起的今天,上海正以前瞻布局打造商业航天新高地。蔚星科技作为其中的创新力量,聚焦卫星设计、制造与数据应用等核心环节,持续助力商业航天迈向更高处。

本集南京银行上海分行携手21世纪经济报道,带你走进《科创说·沪上新质生产力》——蔚星科技篇,一同探索“星辰大海”背后的故事。

1988年9月7日,我国第一颗极轨气象卫星风云一号A星成功发射,标志着中国气象卫星事业翻开了崭新的一页,也为红外卫星发展埋下一颗小小的种子。

27年后,也就是2015年的年底,蔚星科技在上海成立,一群怀揣着“让卫星无处不在”理想的年轻人,选择离开体制内,开始探索红外卫星的商用之路,满足在国家发展“硬科技”背景下不断涌现的市场需求。

现在,蔚星科技发射的两颗在轨卫星已多次完成实际任务,成功监测山火初期火点,识别精度可达10×10平方米,实现早期预警。此外,其应用场景已经不止应用在气候探测领域,而更加广泛地参与环保、金融、农业等经济发展的方方面面。

商业航天的腾飞,需要资本的“助燃”。作为资本与技术双密集型产业,商业航天从火箭研制、卫星制造到发射运营,各环节均需巨额投入与长周期回报。在蔚星科技发展的早期,南京银行上海分行通过“投贷联动”的途径,以“小股权+大债权”组合,同步解决企业“启动缺钱”与“信用不足”双重痛点,一条金融“助推带”把卫星从实验室送上了太空。

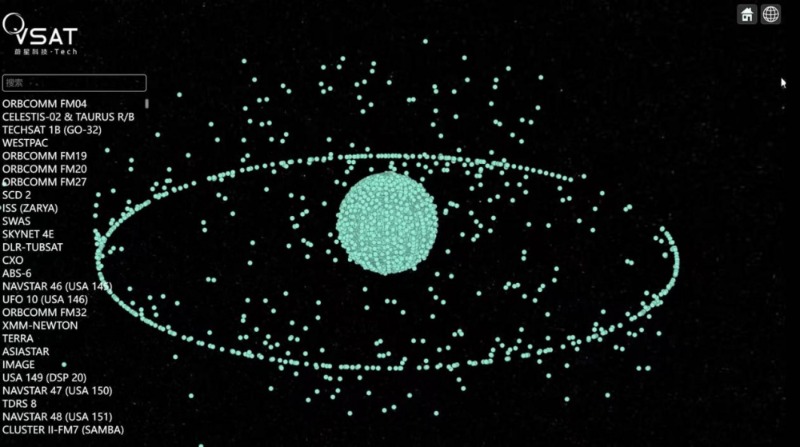

而除了在商用领域拥有广阔的应用市场,商用卫星的发射还在国家安全方面具有重要意义。可以说,卫星是“太空制高点”的核心基础设施,掌握卫星星座相当于掌握全球信息网络的“上游控制权”。

根据国际电信联盟(ITU)规则,低轨卫星遵循“先申报先使用”原则,而频谱资源也是有限的,不同频段的电磁波适合不同的通信需求,当下优质频段已被大量占用。

从“人有我无”,到“人有我优”

商业卫星行业正处在一个技术快速迭代、应用场景不断拓展的黄金发展期。报告显示,全球商业卫星市场持续增长,2024年全球太空经济规模已达4150亿美元,其中商业卫星部门是主要引擎,占比高达71%。

目前,中国已形成较完善的商业航天产业链生态,企业总数达到500余家,其中,卫星研制企业约141家,卫星运营企业约178家,卫星应用企业约154家。在应用领域当中,遥感与地球观测是最热门的领域之一,2024年我国发射的商业卫星中,遥感卫星占比达39%。

相比于传统遥感卫星,红外卫星具有空间分辨率高、覆盖范围广、全天时工作、被动探测隐蔽效果好以及抗干扰能力强等优点,因此,在气象预测、环境监测、国土资源调查以及可持续发展目标评价等多个领域具有重要作用。

世界上第一颗红外卫星最早由美国、英国和荷兰的科研机构于1983年1月26日联合发射。在此后的很长一段时间内,我国高品质的短波红外高光谱遥感数据被国外垄断,严重缺乏独立自主的遥感数据源。

蔚星科技的出现破解了这一困局,作为目前国内唯一一家专注于红外卫星的企业,其核心创始团队来自南京大学、传统航天系统,具备载荷+卫星+数据应用全链条能力。

而其创始人团队从体制内向市场内 “惊险”一跃,背后主要是发现了商用红外卫星的广阔商业需求。但科研归科研,真要下海,他们首先面对的是“谁来买”而不是“怎么做”的拷问。

团队把技术路径拆成三步:先放弃制冷,改用非制冷探测器,把重量从几十公斤降到两三公斤;再砍掉十个光谱通道,只保留对火点最敏感的四个;分辨率从军用级的公里级妥协到120米——够用,却能换来成本数量级的下降。

为了说服投资人,他们把验证拆成更小的台阶:先在地面搭一套红外相机阵列,围着10米×10米的铁笼点一把火,证明像素里能出现“异常亮点”;再把同样原理的相机装进无人机,飞到五百米高空重复实验;最后才花“几百万而不是几亿”造出一颗试验星,用“一箭多星”的顺风车送上天。

卫星入轨那天,他们最担心的不是相机能否开机,而是“狼来了”式的误报,为此他们把算法搬到星上,嵌入一块GPU,让卫星在太空里就完成火点识别,只把精准计算的结果传输回来,把传统“小时级”的遥感流程压缩到“分钟级”,成本也随之降到客户“用得起”的区间,银行、保险、证券、林业等应用场景随之扩展。

目前,蔚星科技的核心能力包括:星座构型设计与优化、非制冷红外载荷、智能星载综合电子系统、星上AI处理、天基大脑计算引擎,极大提升了全球红外信息的传输和处理能力,降低了红外数据的使用门槛,创造出了产业与数据之间更加丰富的链接场景。

例如,在信贷风控场景中,红外卫星可以通过定期拍摄工程项目、农业种植区域,结合图像识别算法判断工程进度、作物长势、受灾范围,帮助银行核查贷款用途、评估风险,防止骗贷、骗保行为。在环保领域,可以利用红外遥感识别黑臭水体、非法排污、生态红线破坏等问题,已为河北、绍兴等地政府提供常态化监测服务。在农业保险方面,卫星可快速评估旱涝、病虫害等灾害影响,提升理赔效率与精准度。

除红外遥感外,公司还构建了全球卫星追踪系统,可实时监控在轨卫星运行状态,整合多源遥感数据,提供跨星座数据索引与分析服务,面向政府、企业、科研机构等用户提供定制化的遥感信息解决方案。

可以看出,蔚星科技不只想卖卫星、卖数据,它正在把红外遥感能力拆成“可插拔、可升级、可嵌入、可娱乐、可应急”的标准化组件,让太空红外第一次成为企业客户可以随手调用的“基础设施”。

南京银行上海分行“助燃”蔚星升空

从卫星研制到火箭发射,每一环都是烧钱的长跑,没有资金的接力输血,再硬核的技术也只能停在PPT上。2020年,在蔚星科技处于初创期,规模体量相对较小,但卫星本体的研发制造进入关键期,生产基地建设开工在即之时,南京银行上海分行主动对接,抛出“小股权+大债权”投贷联动橄榄枝,以99万元投资获得公司0.75%股权,提供3000万元授信额度,并配套提供一揽子综合金融服务方案。该笔投资目前仍由银行持有,估值已显著上升。

目前,蔚星科技已经有两颗卫星在酒泉卫星发射中心升空,今年还将有十颗卫星计划在此发射。

而这只是第一步,未来几年内,蔚星科技计划构建由200余颗卫星组成的商业红外遥感星座,实现全球范围内近实时覆盖。整个星座将采用多轨道面、多星协同的方式运行,卫星之间具备星间通信能力,可通过中继方式将数据快速回传至地面接收站,解决单星过境时间有限、数据回传滞后的问题。

星座建成后,任意地点的重访间隔将缩短至10分钟以内,极大提升对突发事件如火灾、泄漏的响应能力。

在发射与制造方面,蔚星科技已在浙江绍兴建设卫星制造基地,年产能达100颗,具备批量化生产能力。公司已发射的两颗卫星均通过,未来也将视情况选择海南商业航天发射场。

蔚星科技的创始人直言,在初创阶段更关注融资的金额,因为先让公司活下来是第一要务;进入成长期后,他们开始主动筛选资本来源,希望投资方除了带来钱,还能在上下游提供订单、场景,以及政策支持,把资本视为加速器而非引擎。

对于南京银行上海分行的入股,蔚星科技将此视为一种“强力的背书”。在当下的行业竞争中,分辨率、重访周期已不再是稀缺资源,真正的壁垒在于“谁能用十分之一成本解决客户的”最后一公里,而这背后需要的不仅是技术,更是多方资源的比拼。

一路走来,南京银行上海分行坚定贯彻“金融赋能实体、资本助力科创”的导向,以投贷联动为抓手,陪伴蔚星科技一路成长,为其量身打造“信贷+股权投资”综合方案。通过“债权先行、股权加持、资源导入”三位一体服务,南京银行上海分行不仅解决了蔚星科技“重研发、轻资产”的融资痛点,更以市场化、可持续的金融“活水”,助推商业航天这一硬科技赛道加速腾飞,为实体经济注入强劲动能。