深圳商报·读创客户端记者周良成

五年前,哈工大深圳校区篮球场上,一位学者与一位医生在运动间隙感叹:“你是做微流控技术研发,我是做无精子症手术,两者结合一定能在无精子症辅助生殖领域迸发精彩的火花。”

五年后,他们的愿景成为了现实——10月24日,在中华医学会第二十四次男科学术会议上,哈工大深圳校区医工学院陈华英教授团队联合深圳中山妇产医院宋明哲主任团队、珠海大略科技有限公司发布其最新成果——SpermSeek稀有精子识别与提取系统,为无精子症患者带来生育希望。SpermSeek的出现,是“AI+生命健康”交叉领域实现从基础研究到临床应用的生动实践。

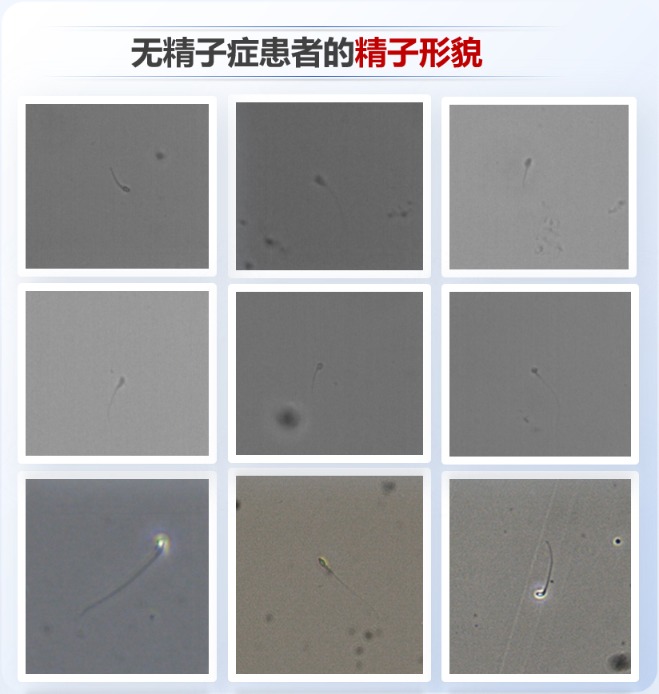

“无精子症”(azoospermia)是男性不育中最严重、也最具挑战性的病症之一,约占男性不育病例的10%-15%,在中国影响人群达数百万。传统检测手段在超低浓度样本中的检出率极低,导致部分患者被诊断为“完全无精”,从而错失生育机会或依赖供精受孕。

在传统方法“零检出”情况下,是否该患者精液中真的就完全没有精子?陈华英表示,这一难题被形容为“在十个足球场中寻找一根针”,而微流控平台结合AI识别技术刚好能够成为解决这个难题的契合技术。

据介绍,SpermSeek为国际首批、国内首套AI+微流控稀有精子识别与提取系统。该系统基于陈华英教授团队原创研究成果,由大略科技主导完成工程化研发与产业化落地,融合人工智能图像识别算法与微流控单细胞分选打印技术,可在无精子症患者样本中快速、自动地筛查并提取功能性精子,实现“从发现到提取”的全流程自动化。

陈华英表示,SpermSeek并没有“创造”精子,它只是帮助我们找到那些原本存在但几乎看不见、摸不到的生命希望。在传统诊断为“零”检出的无精子症样本中,SpermSeek成功从超过60%的样本中找出精子,平均浓度约35条/毫升,为大量“无精”患者带来生育希望。“提取后的精子在活动力、DNA完整性等关键指标上无显著变化,动物试验证实提取后精子的受精率、卵裂率、活产率均未受影响,为后续临床辅助生殖提供了安全、可靠的基础。”

宋明哲在临床中深切体会到,对许多被诊断为无精子症的患者而言,SpermSeek所带来的是从毫无希望到尚存可能的根本转变。这一转变,源自医工融合对诊疗理念的深刻推动。

放眼全球,美国哥伦比亚大学团队同一时期开发了利用AI技术在无精子症患者样本中识别精子并实现受精,实现了世界首例概念验证,证明了AI辅助男性不育治疗的可行性。相比之下,SpermSeek系统在检测通量、自动化程度与临床转化可行性方面表现更为突出,代表了我国在该领域的自主创新方向。

值得关注的是,SpermSeek项目已获得深圳市医学科学院医疗器械专项资助,该资金将专项用于设备工程化开发、功能优化及医疗器械注册申报,标志着科研成果向临床器械化和产业化转化进入关键阶段。根据行业调研估算,该类技术的潜在市场规模可达数千亿元。