新华财经上海10月24日电(杨子华) 23日,上海市青少年研究中心联合得物发布《2025 Z世代运动兴趣圈层报告》。该报告通过平台数据和线上问卷调研发现,“95后”年轻运动爱好者是当前运动类内容创作的主力军。从动起来到“打卡”再到社群,对年轻人来说,运动不只是锻炼身体,更是表达自我、连接同好的社交语言。当健身、跑步等运动从“孤独的坚持”变为“可展示的仪式”,年轻的运动爱好者在社交媒体上积极寻找运动“搭子”,获得更多精神认同和构筑圈层。

一边“流汗”一边分享,锻炼者也是内容创作者

报告显示,跑步、健身兴趣人群的庞大规模与创作者数量的爆炸性增长存在相关性,“运动博主化”逐渐演变为一种青年亚文化。报告以网购社区得物平台超5亿的注册用户和近一年的社区内容数据为研究样本。据统计,得物平台上健身兴趣人群超1亿,其中在校学生占比67.97%,是健身内容创作的主力。

以跑步为例,该平台拥有跑步兴趣人群超6000万,其中26-35岁的年轻用户占比超50%。近一年来,该平台上跑步类内容创作者人数同比增长227%,内容供给数量增长112%,用户阅读规模增长116%。

上海市青少年研究中心旗下的有数数据创新实验室分析认为,运动成为年轻人寻找圈层归属的具象化实践,体现都市青年对压力释放与生活掌控感的渴求。报告指出,近年来健身类内容创作在学生群体中流行的现象,展现了校园社交圈对运动美学与自律人设等内容的率先接纳。

在问卷中,51%的95后运动爱好者表示会通过Plog/Vlog记录买到的运动好物,并向身边人安利。年轻人正在将汗水转化为可传播、可点赞、可定义圈层归属的“作品”,把运动装备与体验变为创作素材,在社交平台这一“线上展馆”分享运动过程与成果,在兴趣相投的社群中收获互动、寻求认同与共鸣。

晒图、立人设,年轻群体热衷“打卡”求点赞

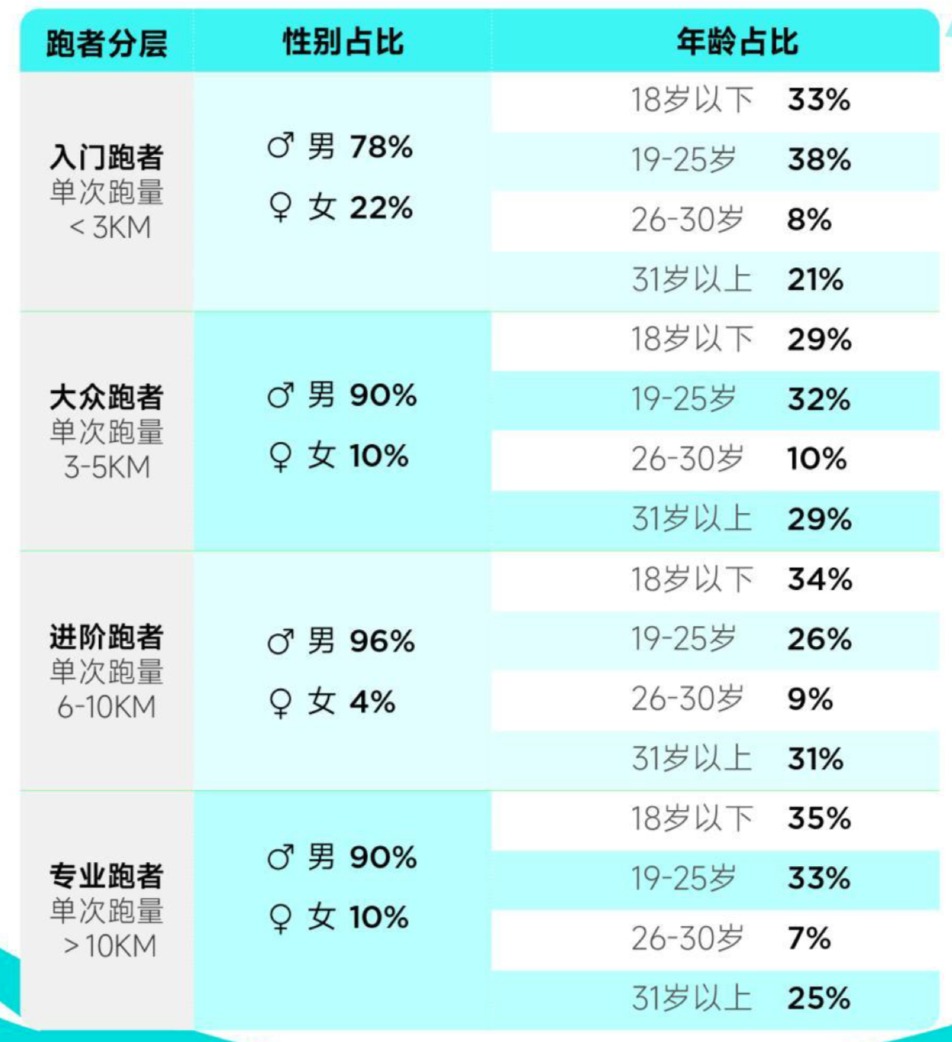

报告聚焦跑步兴趣人群,结合得物平台数据,将平台上的跑者圈层初步分为四大类:单次跑量小于3千米的入门跑者,单次跑量在3-5千米的大众跑者,单次跑量在6-10千米的进阶跑者和单次跑量大于10千米专业跑者。报告统计,入门跑者与大众跑者多集中在25岁以下的年龄区间;在进阶和专业跑者中,18岁以下年轻人占比进一步提升,占比分别达到34%和35%。

在跑步兴趣人群的问卷调研中,不同类型的跑者在跑步目的上存在差异。入门与大众跑者中,选择“无目的漫跑”与“瘦身”占比最高,进阶跑者和专业跑者则将“提升配速”纳入核心目标。有数数据创新实验室分析认为,这种目的上的差异与不同的运动能力产生绑定,体现青年运动者不同的“自我投射”,入门者用漫跑调整生活节奏,进阶者和专业者以配速证明成长,强化“坚持”“长期主义者”的自身形象。

在内容发布维度上,超60%的专业跑者在问卷中表示“经常发布”,在进阶跑者,这一比例为50%。结合数据及发布内容来看,以上两类人群的内容发布呈现“打卡仪式感+数据可视化”的特征,通过运动轨迹图、配速表等数据化内容打造自身的专业人设。

“坚持打卡”是从入门到进阶大多数跑者发布内容的主要动机,专业跑者中选择“坚持打卡”的人数占比同样不低。有数数据创新实验室分析认为,“坚持打卡”是一种高频的分享行为,折射年轻运动者强调自律和寻求归属感的心理,是数字时代下运动文化与社交文化深度融合的表现。

从“收藏家”到“装备党”“完赛者”,年轻群体看重运动“仪式感”

聚焦运动的创作内容传播势能近年来持续攀升。报告显示,从内容关注榜单上来看,年轻人在运动上呈现“心动”和“行动”共存的特征。具体来看,在健身内容榜上,“健身记录”与“健身教程”浏览量较高;在跑步类内容榜单上,“跑步装备/教程”与“赛事相关”等更贴近实际行动的内容位列关注度前三。

有数数据创新实验室认为,同样为运动主题下的内容,健身和跑步两大类内容主题上的流量差异实则是年轻人“理想自我”与“现实行动”的动态平衡。当下,年轻人为跑步、健身等传统项目赋予新的内涵与意义,它们不再仅是体能消耗,更被主动演绎为一种融合功能需求、自我表达、情绪共鸣、社群连接的复合型文化实践。观看并收藏教程或他人的健身记录,体现了一部分年轻人“收藏即参与”“看了=练了”的心理满足。浏览如何购买装备和赛事内容的观看者往往有更强的消费欲和参赛倾向性。同时,买到的装备和参赛获得的补给品或奖品,同样会有较大机率被展示在朋友圈等社交媒体平台上,让这类运动爱好者的社交形象更立体。