美国司法部网站发布的新闻稿显示,近期开展了一次史上最大规模的加密货币查没行动。

比特币史上最大规模的政府没收行动引发市场强烈关注。10月14日,美国司法部宣布没收“杀猪盘”头目、柬埔寨太子集团创始人陈志持有的约12.7万枚比特币。按当日市值估算,这些比特币价值约150亿美元。

美国纽约布鲁克林联邦法院公布的起诉书显示,太子控股集团(太子集团)的创始人兼董事长陈志涉嫌犯有电信诈骗和洗钱罪。太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务等,但陈志暗中将太子集团发展成亚洲最大的犯罪组织之一,他涉嫌指挥太子集团在柬埔寨各地利用强迫劳动和实施加密货币投资诈骗计划(俗称杀猪盘),从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。陈志目前仍在逃。

针对这一历史上最大规模的加密货币查没行动,外界对美国政府如何在陈志仍在逃的情况下查没其持有的巨额比特币颇为关注。政府的查没是否说明去中心化资产在现实中依然受制于中心化节点?

香港科技大学金融研究院助理院长唐博向澎湃新闻表示,从技术层面看,比特币等去中心化资产的底层逻辑决定了任何单一政府都无法直接“关掉”或“掌控”整个网络。其账本是通过全球节点共同维护的,点对点传输与加密机制确保了抗审查性。因此严格意义上,国家无法通过行政命令来抹除或重写区块链上的历史记录。但是,绝大多数用户与资金流动并不是发生在纯粹的链上,而是依赖交易所、托管钱包、支付网关等中心化接口。这些机构往往受本地法律和监管的约束,政府正是通过监管和司法协作切入这些“关键接口”,从而间接实现对去中心化资产的控制与影响。

“换句话说,政府不是掌控比特币本身,而是掌控用户进入与退出比特币世界的渠道。”唐博说道。

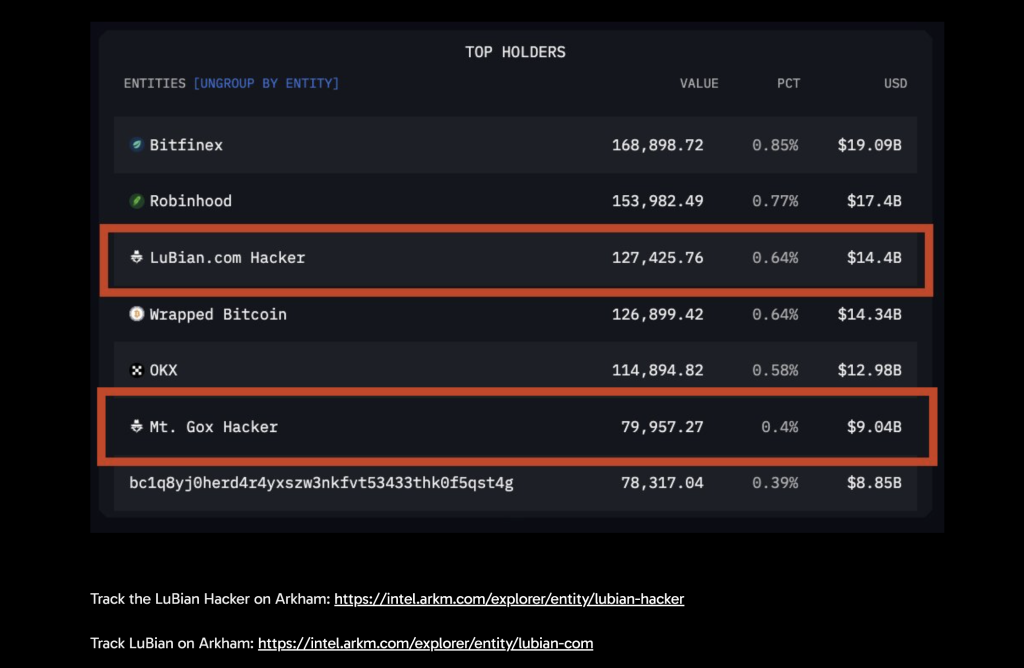

对于美国政府是如何实现对陈志持有的约12.7万枚比特币进行“没收”,近段时间已有不少讨论。实际上,加密货币分析平台Arkham此前早已对陈志在矿池Lubian的钱包地址进行了标签标识,从而提供了一个警示工具。Lubian曾是全球知名的比特币矿池,在高峰时期掌控了全球约6%的比特币算力。但这个矿池却是陈志洗钱网络的一环,帮助其将诈骗资金转化为海量的比特币。

起诉书也显示,陈志及其同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖太子集团利润的来源,包括“喷洒”和“漏斗”技术,其中大量加密货币反复分散到数十个钱包,然后重新整合到更少的钱包中,以此达到掩盖资金来源的目的。这说明美国的执法部门,通过相关工具实现了对太子集团相关钱包的锁定。

Arkham发布的报告截图。

但是需要注意的是,获得了区块链上的地址并不意味着控制了相关资产,要想真正实现控制或转移资产,核心在于掌握私钥。今年8月,Arkham发布的报告显示,Lubian似乎使用了一种容易受到暴力破解攻击的算法来生成私钥。

新火科技研究院院长丁元向澎湃新闻表示,在陈志案中,政府使用的暴力破解,即用穷举法推算出私钥。具体来看,政府并非传统意义上绕过私钥或破解密码学,而是利用特定钱包软件在生成私钥时存在的“弱随机数”技术漏洞。这类漏洞导致私钥熵值不足,使政府或恶意方可以通过穷举法,计算并推算出私钥,进而控制资产。这本质上是一种技术攻击行为,凸显了使用不安全的随机数生成加密关键信息所带来的系统性风险。

“我们需要澄清:比特币网络的核心去中心化机制是安全的。陈志案的问题在于特定钱包软件使用‘弱随机数’生成私钥的漏洞,而非比特币协议本身的安全性问题。”丁元强调,行业内对比特币底层密码学本身的安全性并无普遍担忧。但这类事件确实让人们对资产的“抗没收性”产生担忧,担心私钥安全并非万无一失。

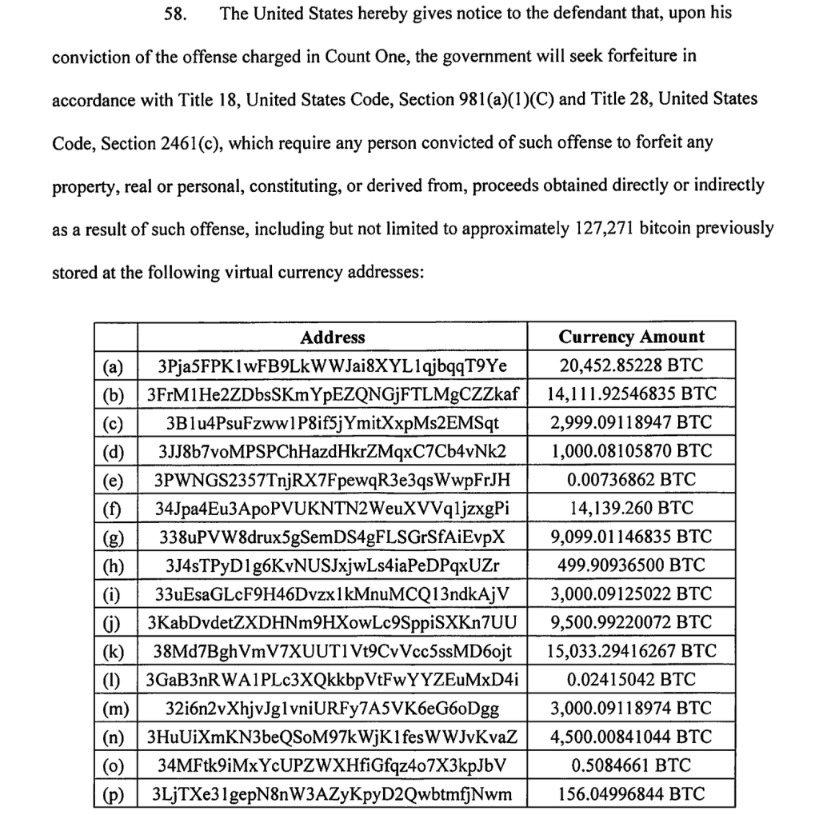

起诉书披露的加密货币地址。

起诉书还指出,大约到2020年,陈志已经积累了大量由诈骗收益转成的加密货币,存储在25个加密货币地址中。起诉书也具体列出了这25个钱包地址及其对应的比特币数量。现在,这些加密货币都存储在由美国政府控制的地址上。

谈及这类查封行动是否受制于中心化节点,丁元认为,这取决于资产的存放方式。若资产在交易所等中心化平台,政府可依法强制其配合。但在陈志案中,资产存入去中心化钱包,政府却是通过破解技术漏洞而非中心化平台的“权力”介入。这说明,即使资产在去中心化钱包,若底层技术不够健壮,仍可能面临挑战。这类没收行为,从哲学层面看,确实对“抗审查”的比特币去中心化精神构成挑战,因为它揭示了现实世界法律与技术漏洞对数字资产的影响力。但我们必须强调,非法所得资产无法脱离法律制裁。

唐博则表示,从法律与制度角度来看,这类查封与司法执行案件表明,比特币正在经历从“无主权、去中心”的理想化叙事,逐步转向“被制度吸纳”的现实化进程。类似的过程在金融史上并不陌生:黄金在早期也曾是私人财富的无主权储藏物,但随着其在全球金融体系中的重要性上升,逐渐被纳入央行储备和货币制度的核心;外汇市场从私人兑换发展到今日高度监管的跨境资金体系,也是制度化的产物。

他向澎湃新闻指出,比特币目前正处于类似的转折点,国家不再单纯视其为“灰色资产”,而是尝试通过监管框架、合规要求和法律执行,把它部分吸纳进现有金融秩序。这个过程虽然意味着去中心化叙事的某种退潮,但也代表着主流化、制度化的开端。

在信任体系层面,唐博认为,还是要看到两面性。一方面,政府能够通过托管机构或司法协作查封比特币,可能会削弱一部分人对其“绝对独立、不可干预”的想象,尤其是那些把比特币视作“完全不受国家影响”的人群。但另一方面,从更广泛的金融市场视角看,这些执法行动也有助于重建信任:如果比特币能够在司法体系中实现财产权的可执行保护,反而会增强机构投资者和普通用户的信心。过去很多人质疑比特币是“无保障的虚拟资产”,如今随着合规与监管的介入,它更可能被看作一种制度化资产,在合规的框架下被持有、流通和配置。

丁元亦指出,美国、英国等国的司法机制正在积极构建对加密资产的“主权管辖权”,将其纳入现有法律框架。这类查封行动是国家权力扩展到数字资产领域的明确信号。在合规视角下,这类事件将极大地推动加密行业更主动拥抱合规。它会促使中心化服务商更严格执行KYC/AML(了解你的客户 / 反洗钱),鼓励用户选择更安全的合规托管服务或经审计的钱包。同时,这也将加速行业对“负责任的Web3”的讨论,推动开发既尊重去中心化精神,又能符合监管要求的技术方案。

在唐博看来,长期而言,比特币和其他加密资产并不会回到完全“无主权”的乌托邦,而是会逐渐形成一种“双轨制”。一方面,链上技术依旧保持去中心化、抗审查的特性;另一方面,资金规模较大、涉及跨境或机构层面的使用场景,几乎必然会受到监管框架的约束。在底层技术上,依然具有分布式和公平性的价值,但在涉及与现实世界场景交互的金融、商业等场景,则必须要监管合规,否则也将无法形成规模化应用。

“这种双重信任体系的共存,既是比特币未来可持续发展的必然,也是它能够真正走向全球主流金融秩序的前提。”