最近在2025世界智能网联汽车大会上,一系列重磅消息接连发布,让我感觉智能驾驶的未来真的越来越近了。从国家层面的技术路线图发布,到企业端的AI进化实践,再到北京示范区推出的“数据拼车”新模式,整个产业正在加速向规模化、商业化迈进。这不仅是一场技术变革,更是一次涉及政策、基础设施、企业协作和数据生态的系统性升级。

智能网联技术路线图明确发展方向

中国信息通信研究院在大会闭幕式上发布了《智能网联汽车网络技术路线图(2025—2030)》,为未来五年的发展画出了清晰蓝图。总工程师魏然指出,要实现高质量发展,必须从三方面强化:提升车辆通信能力、深化道路网络覆盖、优化场景匹配性能。具体来看,未来乘用车5G渗透率预计将达到95%,C-V2X直连通信超过30%,中高端车型还将陆续搭载卫星通信。与此同时,城市道路的5G/5G-A与LTE-V2X融合网络覆盖率目标是98%以上,并通过地面与卫星通信衔接,保障车辆获得稳定可靠的连接。这意味着,未来的汽车将不再是孤立的交通工具,而是真正融入“天地一体”的智能网络节点。

“车路云一体化”走出中国特色路径

这次大会上最让我振奋的是,“车路云一体化”应用试点取得了阶段性成果。这是中国在全球率先提出并实践的技术路径。五部门联合开展试点,发布了包括交通信号灯信息服务、协同避撞、智能泊车引导在内的十大功能场景,展示了我国在智能网联汽车领域的独特优势。工业和信息化部副部长辛国斌也强调,将加快组合驾驶辅助和自动驾驶相关标准制定,推动人工智能与汽车产业深度融合。目前,我国搭载辅助驾驶功能的新车销量占比已超60%,但产品良莠不齐的问题也开始显现。随着标准体系逐步建立,行业安全基线有望确立,为后续准入监管和质量追溯提供依据。

北京首创“数据拼车”破解行业困局

我一直觉得,自动驾驶最大的瓶颈之一就是数据获取难、成本高。而北京高级别自动驾驶示范区的做法简直太聪明了——他们推出了全国首个“数据拼车”众源共享模式。通过汇聚路侧设备、车企、算法公司等多方数据,形成全场景、全天候的数据空间,让企业像拼网约车一样共享数据资源。这样一来,企业只需花费传统自采模式三分之一甚至十分之一的成本,就能获取高质量训练数据。更关键的是,北京还首创了人工智能数据沙盒机制,解决了敏感数据合规使用的难题,打破了企业间的信任壁垒。目前已有超50家企业加入生态圈,累计积累7PB路侧数据、4000万公里测试里程,真正实现了降本增效。

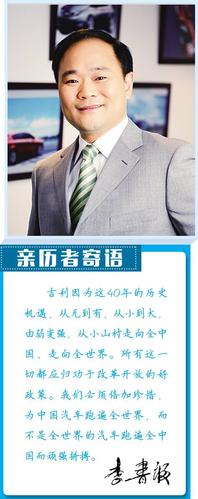

吉利布局“全域AI+天地一体”生态

在企业层面,吉利董事长李书福的发言让我看到了头部车企的战略远见。他表示,吉利正以“全域AI”和“天地一体”为主战场,推动汽车从“功能机”向“智慧生命体”进化。他们已经构建起算力、算法、数据“三驾马车”驱动的技术底座,并实现AI在座舱、动力、底盘等全链路的深度融入。更令人印象深刻的是,吉利已完成低轨卫星星座一期组网,自研卫星通信芯片和终端已量产上车,同时旗下沃飞长空AE200低空飞行器也成功下线。这种横跨地面、低空、轨道的立体化布局,正在为智能网联汽车提供前所未有的技术支撑。