低利率环境是保险业资产负债管理面临的核心挑战。近年来,受多重因素影响,我国长端利率中枢持续下行,对保险公司的资产负债管理和大类资产配置形成严峻考验。保险公司资产端收益率下降,传统的以债券为主的固定收益类资产难以提供足够的收益以覆盖负债成本;负债端产品结构调整滞后,高预定利率保单的存量风险持续释放,保险公司面临日益严峻的利差损压力。在当前低利率环境下,如何通过优化资产负债管理来应对利差损风险,成为保险业关注的热点问题。

保险业资产负债管理的重要意义

保险资产负债管理,是指保险公司在风险偏好和其他约束条件下,持续对资产和负债相关策略进行制定、执行、监控和完善的过程。资产负债管理作为一项战略性工作,对保险公司的稳健发展和风险防范具有重要作用。

(一)顺应国家政策导向,助力保险业健康发展

保险业是国民经济的重要组成部分,也是金融体系的重要支柱。保险业的稳健发展,不仅能够为经济社会提供风险保障和长期稳定资金,还能够促进金融市场的完善和创新。随着金融市场监管不断加强,国家对保险业的监管要求日益严格。加强保险资产负债管理,是保险公司实现稳健经营、防范系统性风险、履行核心社会责任并实现可持续发展的根本需要。

(二)守住风险底线,支持保险公司价值增长

保险公司的核心业务是承担风险,并通过收取保费和获取投资收益来实现价值增长。与此同时,保险公司也面临多种风险,如利率风险、信用风险、流动性风险等。这些风险可能导致保险公司的资产负债发生错配,甚至威胁到保险公司的生存和发展。20世纪90年代,日本经济泡沫破灭,其9家大型寿险公司因遭受严重的利差损危机而相继破产。科学的资产负债管理,能够助力保险公司更好地预测和管理风险,确保其在风险暴露时有足够的抵御能力。

(三)提升业绩水平,促进资产负债双轮驱动

在展业初期,保险公司的渠道、产品、费用结构已经基本确定,形成最初的以负债驱动资产的资产负债管理框架。在资产负债管理上,负债端受历史高利率保单的长期承诺和保险市场竞争激烈等因素影响,成本相对刚性,难以压降,而资产端的管理手段简单直接,对利润的贡献更加显著,因而保险公司在此前的资产负债管理上更注重对资产端的管理。但在当前低利率、低增长、高竞争的市场环境下,保险公司要实现业绩增长,需要从传统的以负债驱动资产模式转变为资产负债双轮驱动模式。在资产端,根据负债特点做好战略资产配置,稳定投资收益。在负债端,优化产品结构,降低负债成本,提升新业务价值,逐步减少对投资收益的依赖。

我国保险业资产负债管理相关监管要求及寿险业资产负债管理概况

(一)我国保险业资产负债管理的监管要求

2018年,为防范保险业资产负债错配风险,提升保险公司资产负债管理能力,原保监会发布《保险资产负债管理监管规则(1—5号)》,从资产负债管理量化评估和能力自评估两方面对保险公司提出监管要求。2019年,原银保监会发布《保险资产负债管理监管暂行办法》,标志着保险业资产负债管理监管从“软约束”向“硬约束”转变,通过差别化监管推动行业稳健发展。至此,我国保险业形成了“1个办法+5项监管规则”的资产负债管理监管制度体系。

上述制度体系注重全方位加强保险公司对资产端和负债端的管控,明确要求“保险公司应当及时监测资产负债匹配状况”,着重强调加强期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配管理,以有效防范资产负债错配风险、利差损风险和流动性风险。

(二)我国寿险业资产负债管理概况

近年来,保险业利差收益正在逐步收窄。如果采用打平收益率衡量保险公司的负债成本,那么可以发现,自2018年以来,我国保险业的打平收益率整体呈上升趋势,而投资收益率整体呈下降趋势,寿险业的利差收益逐步收窄。该趋势性变化引起保险业的普遍关注,自2023年下半年起,寿险公司陆续停售了预定利率为3.5%和3.0%的保险产品,以管控负债成本和防范未来可能出现的利差损风险。2024年8月,国家金融监督管理总局发布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》(金发〔2024〕18号),要求人身险公司“建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整的机制”。预计保险业未来将跟随资本市场步伐,有序调整预定利率。但由于存量资产占比较大,寿险业仍面临整体预定利率下降缓慢的困境。

从负债端来看,近年来,保险业的整体客户负债成本逐步下降。其中,传统险客户负债成本相对稳定。但随着定价利率下调,利率为3.0%和2.5%的定价产品权重增加,预计未来传统险的客户负债成本将逐步下降。分红险和万能险的客户负债成本具有弹性,保险业通过降低分红险和万能险的结算利率来对负债成本进行管控。

从资产端的配置结构看,近年来,保险公司对政府债券的配置比例逐步提升,主要有两方面原因:一是应对低利率环境下的资产负债错配风险,二是缓解“偿二代二期工程”实施的资本压力。

我国保险业资产负债管理面临的主要挑战

近年来,随着人口红利消失、经济增速放缓,我国长端利率整体呈下行趋势,这将直接影响保险公司资产端的投资收益。同时,全球经济风云变幻,不确定性因素显著增加,保险业的投资收益与负债成本错配风险逐步加大,资产负债管理进一步面临挑战。

其一,资产端收益率逐年下行,难以实现负债端内含价值长期投资收益率目标。一是利率中枢持续下行,保险公司的资产配置收益呈趋势性下滑。保险公司资产配置的主要类别为债券产品,受长端利率下行影响,固定收益类资产的配置收益持续下滑。二是权益市场波动较大,信用类资产违约风险上升,导致保险公司通过资产配置获取超额收益的能力有所下降。保险公司一般通过配置一定比例的权益类资产获取超额收益。近年来,资本市场波动加剧导致此类资产的收益波动加大,影响其整体投资收益目标实现。三是优质非标准化债权类资产(以下简称“非标资产”)稀缺,保险公司新增及到期资产的再投资风险加大。保险公司在过去几年投资了较多的优质非标资产,但随着这类资产陆续到期,目前较难找到收益高且风险与之相当的可投资资产。

其二,负债成本调节滞后,未来面临继续压降负债成本的挑战。寿险产品作为跨越经济周期的风险管理工具,期限较长,负债成本调整滞后于投资收益波动,需要长期经营管理。如果未来长期利率中枢持续下移,保险业将面临继续压降负债成本的挑战。同时,可以与客户共担风险的利率敏感型产品存在较高的客户教育成本和销售成本,产品结构优化调整和成本压降均存在一定难度和障碍。

国外保险机构应对低利率环境的实践

(一)基于利率变化下调预定利率和准备金评估利率

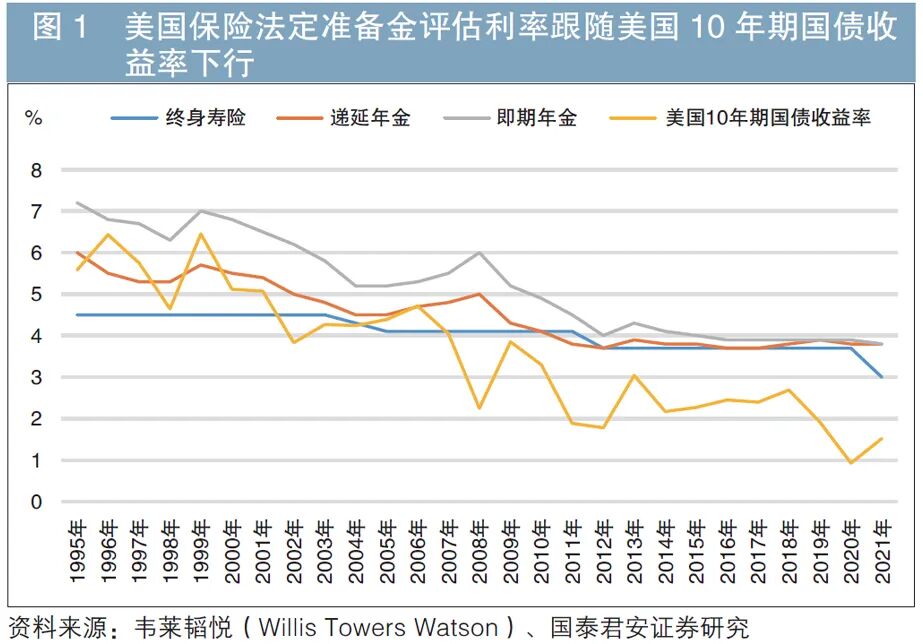

美国保险法定准备金评估利率随市场利率动态调整。随着20世纪70年代美国启动利率市场化,美国国家保险委员会(NAIC)在1980年修订的《标准评估法》(Standard Valuation Law,SVL)中引入动态最高评估利率方法,基于资产负债匹配原则来确定最高保险法定准备金评估利率,该评估利率与市场利率趋势总体保持一致。近年来,随着美国10年期国债收益率下行,最高保险法定准备金评估利率被持续下调(见图1)。

德国通过引入额外准备金制度、建立“Z准备金”来应对低利率环境。2011年,德国要求寿险公司挂钩过去10年的10年期欧元掉期利率平均值计算参考利率,当该参考利率小于寿险公司精算准备金评估利率时,则要求其根据参考利率与精算准备金评估利率之间的差额计提“Z准备金”。

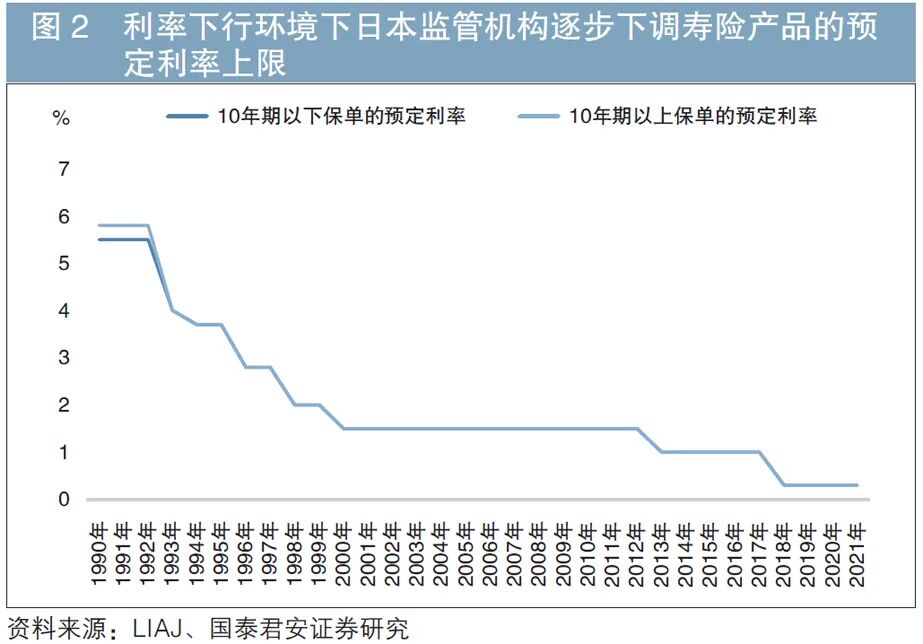

自20世纪90年代以来,日本为应对低利率环境主动下调定价利率。20世纪70年代末到90年代初,日本寿险产品的定价利率一直维持在5%~6%的高位,日本的保险公司承保了大量利率高、储蓄性强的养老保险和个人年金等保险产品。尽管长端利率降至4%左右,但日本寿险公司的定价利率依然维持在5%~6%,以极高的负债成本为代价大量销售高定价利率产品,导致日本保险业遭受严重的利差损。此后,日本监管机构逐步下调寿险产品预定利率上限(见图2)。自1990年以来,日本监管机构不断下调10年期以下以及10年期以上保单的预定利率,将其分别由5.75%和5.50%调降至2017年以来寿险保单的统一预定利率0.25%。

(二)增加利率敏感型产品以缓解负债成本压力

从保险公司的内部经营看,国外保险公司在低利率环境下主动调整产品结构,降低保证收益型产品占比,提升利率敏感型产品占比,从而降低投资端风险,缓解负债成本压力。

美国的保险公司通过提升利率敏感型产品占比、与消费者共担利率风险来应对利率下行。自1980年起,美国10年期国债收益率急速下跌,推动了美国寿险业由客户自行分担投资风险的独立账户快速发展。美国的保险公司通过开发万能险、投资连结险等利率敏感型产品,将部分利率风险转移给消费者,在一定程度上缓解了利率下行对其经营的冲击。美国保险公司的独立账户负债总额占比从1987年的12.2%快速提升至2022年的30.9%。

德国的保险公司通过增加高资本效率型产品来应对利率下行。随着2011年德国长期国债收益率进入缓慢下行通道,德国的寿险公司调整了产品策略,主要是增加投资连结险、固定指数年金保险等高资本效率型产品来应对利率下行。根据德国保险业协会(GDV)发布的数据,1976—2018年,德国寿险业的投资连结险产品规模占比由0.5%大幅提升至18.4%;年金险产品规模占比由4.1%提升至31.0%。2015—2022年,德国保证收益年金险产品规模占比由35.0%下降至9.6%,而高资本效率型产品规模占比由27.8%提升至47.6%,成为最核心的产品类别。

日本的保险公司通过提升新单中的利率敏感型产品占比来缓解投资端风险。近年来,日本的寿险公司适当增加带有投资成分产品的销售,将投资风险转移给保单持有人。例如,根据日本人寿保险协会LIAJ (The Life Insurance Association of Japan)公布的数据,变额保险产品在新单中的规模占比从2013年的0.9%提高至2021年的12.4%,而具有刚兑属性的两全险产品规模占比则由2013年的7.9%下降至2021年的3.2%。

(三)增加权益类资产投资以提升潜在收益

美国的保险资管机构通过匹配负债端浮动收益型产品来增加独立账户规模,带来整体权益类资产投资占比提升,稳定投资收益。为匹配负债端浮动收益型产品增长趋势,美国的寿险业在独立账户中大幅增加股票等权益类资产投资,带来权益类资产在整体大类资产配置中占比提升。1987—2021年,美国的保险公司对股票资产的配置占比由9.2%提升至33.0%,其中,独立账户的配置占比由9.7%提升至29.8%。截至2021年末,在美国保险公司的一般账户中,股票配置占比为2.6%;而在独立账户中,股票配置占比为76.2%。

日本通过增加权益类资产投资来提升保险资金的投资收益。根据LIAJ公布的数据,受日本国内长期低利率、负利率等因素影响,日本的寿险公司在全球市场广泛寻求较高收益的投资标的,其外国证券的投资占比由2008年的5.2%大幅提升至2021年的26.6%。以日本第一生命保险株式会社为例,其外国证券投资占比逐年提升,由2008年的19.6%提升至2021年末的28.8%。在投资收益方面,在长期低利率环境下,公司债券收益率普遍较低,日本保险公司的投资收益主要来自国内股票和外国证券,其中外国证券的投资收益主要由外国股票贡献。2022年,日本保险公司投资外国证券的收益率为0.95%,投资国内股票的收益率为15.25%。

我国保险机构应对低利率环境的实践

在利率下行的环境下,为防范长期利差损风险,一些大型保险公司采取了“哑铃型”资产配置策略,一方面择机加大国债、地方政府债券等长久期资产配置力度,加强再投资风险管控;另一方面,适当提高权益类资产配置比例,持续推进股权、不动产等另类投资的集约化管理,以提升长期投资回报水平。具体来看,一是不断强化投研一体化建设,优化战略资产配置,保持资产端收益稳健。定期进行内外部调研,收集各方对未来利率走势的预测资料,为投资端和负债端提供支持。二是积极寻找新的优质资产,增加新型高收益固定收益资产包,加大商业银行二级资本债配置力度,增加高分红间接股权委托投资业务,提高边际配置收益率。三是不断加强委外业务管理,对管理人的价值型、成长型等核心风格进行定性,基于风格优化委托投资,灵活应对市场变化,增加创新型策略落地规模,提升投资收益。四是践行保险资金“长钱长投”理念,充分发挥耐心资本优势,扎根实体经济,围绕“五篇大文章”,实现“穿越经济周期、短期低波动、长期实现绝对收益”的投资目标,助力保险公司价值实现。五是响应国家号召,以中长期资产配置为目标,开展黄金投资业务试点。通过在投资组合中配置一定比例的黄金,降低投资组合风险,提高收益稳定性,促进投资组合多元化和整体业绩表现提升。

我国保险机构应对低利率环境的建议

在权益市场波动较大和持续低利率市场环境下,寿险业需要结合自身经营特点、负债特征、投资策略以及风险偏好等因素,夯实资产负债管理基础,同步优化资产端与负债端的经营策略,强化资产负债联动,提升投资收益,降低负债成本,防范利差损风险。

(一)夯实资产负债管理基础,强化工作协同

一是加强资产负债基础管理体系建设。保险公司需要结合监管规则要求和自身管理特点,持续完善资产负债管理组织架构、制度流程、模型工具、风险管理机制等,从各个维度为资产负债联动提供坚实基础。二是进一步发挥资产负债管理对相关重大事项的决策支持作用。对于业务规划、资产配置、重大投资、产品开发等重大事项,保险公司需要在符合监管要求的前提下,持续完善资产负债高效联动的决策机制,推动资产负债两端持续深入互动。三是不断丰富资产负债管理在公司决策流程中的应用场景。从广义看,当前资产负债管理涉及的范畴已经越来越宽,既包含资产端和负债端的各项日常决策,又涵盖策略制定、执行、监控和完善的整个过程。因此,保险公司需要进一步拓展资产负债管理在相关重大事项以外领域的应用,使其真正成为连接日常工作全链条的纽带。

(二)持续强化大类资产配置,不断增加投资收益

保险公司需要以跨越周期为目标,推进资产配置持续优化。要有长期视野,深入研究经济增长周期、产业发展和政策趋势,抓住长周期机遇。同时,在长期趋势中,不断发掘和把握短期机会,做好“哑铃型”配置,平衡固定收益类、权益类资产占比,致力于实现穿越宏观经济周期的稳定投资收益。一是在固定收益配置方面,平衡税收、收益、资本之间的关系,增加超长期利率债配置,提升投资收益的确定性。二是在权益类资产配置方面,适度提升权益类资产占比以获取超额收益,在《国际财务报告准则第9号——金融工具》(IFRS9)及《国际财务报告准则第17号——保险合同》(IFRS17)实施的背景下,加大股息策略实施力度,积极寻找高回报机会。三是在另类资产配置方面,积极研究股权投资基金、夹层基金、类固定收益策略等,平衡长期回报与当期收益、信用信仰与资产保障、投资收益与资本占用这三大关系,发挥另类投资在资产配置中的重要作用。

(三)积极优化负债端产品结构,不断降低负债成本

保险公司需要从客户需求和持续稳健经营出发,积极调整产品结构,不断降低负债成本。一是优化产品策略,推出差异化产品,加大分红型产品研发和推广力度,降低对增额终身寿险等利率敏感型且成本相对刚性产品的依赖。同时,不断提升保障类产品的价值贡献,丰富产品利润来源,降低产品集中度。二是加强新业务管控,降低新产品预定利率,加强销售费用管理,通过产品迭代,停售原有定价利率相对较高的产品,将其替换为定价利率相对较低的产品。三是压降存量业务成本。通过降低存量业务结算利率、改善保单继续率和赔付率、压降固定成本并强化费用管控,多措并举实现存量业务成本下降。

(四)推动资产负债联动经营,防范利差损风险

保险公司需要持续强化资产负债联动,通过成立资产负债联动经营项目等措施,管控利差指标。通过层层解码,将价值管理拆解成多个指标,其中利差指标由资产端和负债端联动实现。通过设定指标目标值,结合投资端的实际情况及走势分析,不断优化产品结构,合理定价,将长期可持续投资回报率作为产品定价的约束条件,从根本上管控利差损风险。同时,保险公司需要将资产负债管理职能贯穿于保险产品设计、投资策略选择、流动性管理等业务全流程,形成以产品为原点,覆盖产品全生命周期的闭环管理机制,通过资产负债双向互动,防范利差损风险。

综上所述,在低利率环境持续深化的背景下,面对复杂严峻的内外部发展环境,保险公司需要加强对国内外同业先进经验的学习和借鉴,着力加强对长期利率走势、利差损风险防范等相关课题的研究,探索新形势下保险业可能面临重大问题的解决路径,进一步筑牢防范系统性风险的底线。同时,密切跟踪国内外资产负债管理技术理论与实践的发展动态,积极探索新的资产负债管理手段,并结合内部管理实际尝试落地应用。

(作者:中国太平洋人寿保险股份有限公司资债与综合部经理李彦霖、冯袤涵,本文原载《债券》2025年9月刊)