新华财经北京10月16日电(王菁)金秋十月,积极财政政策交出一张亮眼成绩单。日前,随着今年最后一期超长期特别国债顺利完成续发,全年1.3万亿元发行计划圆满画上句号,这一规模空前的融资举措为经济高质量发展注入强劲动力。

与往年相比,今年超长期特别国债发行呈现出“量增时早”的鲜明特点。发行规模较去年的1万亿元增长30%,而发行节奏进一步提前,首期发行比去年提早近一个月,充分体现了财政政策靠前发力的战略考量。

业内人士指出,超长期特别国债合理精准的发行安排,展现出财政政策主动担当的意图,也为地方储备项目更早拿到资金、提前进入建设状态提供了窗口。由此,将进一步确保超长期特别国债真正发挥“投得准、见效快、效益长”的积极效果。

发行收官:共计1.3万亿元发行规模节奏双提升

2025年超长期特别国债发行工作已画上圆满句号。

10月14日,财政部完成400亿元2025年超长期特别国债(四期)第三次续发行,为今年超长期特别国债发行计划拉下帷幕。至此,我国年内已累计发行1.3万亿元超长期特别国债。

与2024年相比,今年超长期特别国债发行显示出规模扩大、节奏加快的鲜明特征。数据显示,今年发行规模比去年增加3000亿元;今年首期债券和最后一期债券分别在4月24日、10月14日发行,而2024年的首期债券、最后一期债券发行时间则是当年的5月17日、11月15日。

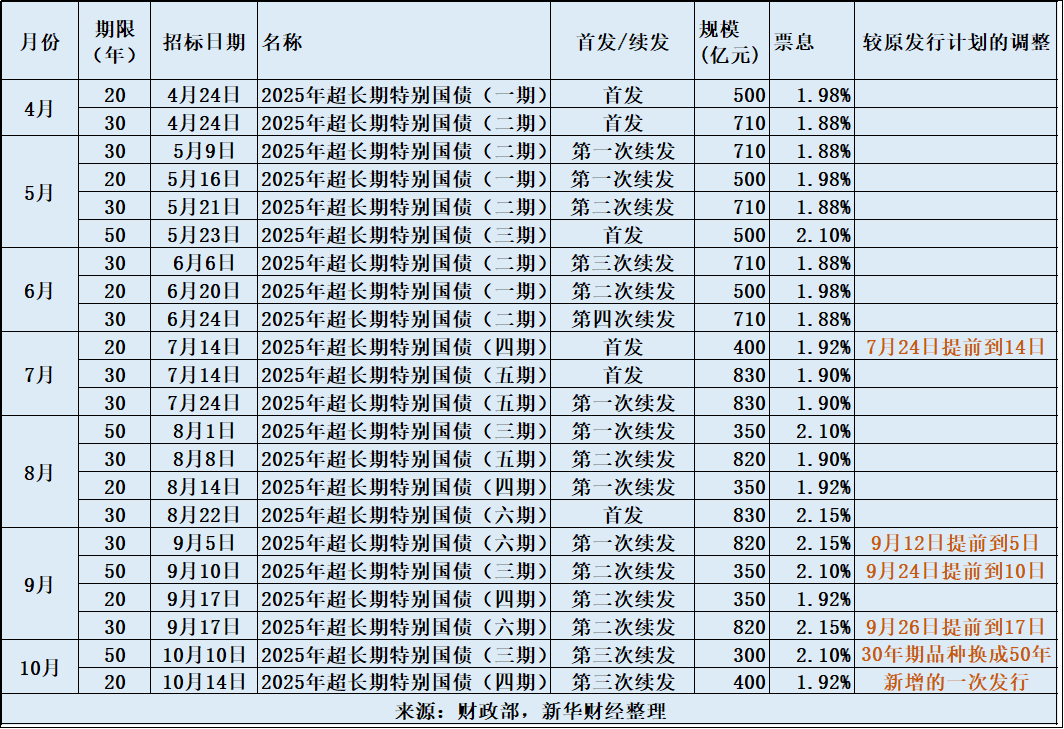

从个券来看,今年共有六期超长期特别国债,除首发外分别有两次、四次、三次、三次、两次、两次的续发,三季度的具体发行时间和品种则较此前计划有部分调整。

吉林省财政科学研究所所长、研究员张依群总结称,今年超长期特别国债发行具有三大特点:一是发行节奏提速,起始时间比上年提前近一个月;二是使用方向灵活,有效支持“两重”“两新”加快推进;三是规模效益放大,资金总量比上年增长30%,更好满足扩投资、促消费。

从期限结构来看,今年发行的超长期特别国债包括20年期、30年期、50年期3个品种。其中,20年期发行3000亿元、30年期发行8500亿元、50年期发行1500亿元。

中央财经大学财税学院教授白彦锋指出,“超长期特别国债的鲜明特点主要体现在‘超长期’,即期限特别长,都在10年以上。这有助于匹配更长生命周期的项目,为经济发展提供更多可靠的 ‘耐心资本’。”

传导到位:精准投向“两重”“两新”领域

1.3万亿元超长期特别国债有着明确而精准的资金投向。根据预算安排,其中8000亿元用于更大力度支持“两重”项目建设,5000亿元用于加力扩围实施“两新”政策。

从资金下达情况看,国家发展改革委9月30日发布消息称,近日已会同财政部向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此,全年3000亿元中央资金已全部下达。

此外,今年“两重”建设项目清单8000亿元也已下达完毕,支持设备更新的投资补助资金已下达1880亿元。中信证券首席经济学家明明表示,超长期特别国债在当前阶段可为需要长期资金、回报周期长、投资体量大的基础设施、产业升级、设备更新等项目提供稳定的财政支持。

从发行到使用的高效传导,有助于引导市场投资向重点领域集中,推动产业结构优化。

实际上,资金效能已经开始显现。据国家发展改革委介绍,2025年超长期特别国债支持设备更新的投资补助资金已支持约8400个项目,带动总投资超1万亿元。而在消费端,今年前8个月,全国共有3.3亿人次申领消费品以旧换新补贴,带动相关商品销售额超过2万亿元。

张依群认为,“今年更加积极的财政政策持续发力,成为稳经济、稳增长、稳就业、促转型的重要力量,对稳市场、强信心、扩空间提供了强有力的支撑,可谓‘一点发力、多向受益’。”

效能提升:保证全生命周期项目资金本息偿还

当下,如何更好提升资金使用效率成为政策落实的下一步关键所在。对此,明明提出了三方面建议:一是可进一步严格项目遴选和绩效评价机制;二是可加快资金下拨节奏、简化审批流程;三是强化全过程监管机制,防止资金被挪用或项目进度滞后等。

白彦锋则建议,加强顶层设计,防止国债资金在不同部门、不同地方之间“撒芝麻盐”,也要配套完善年度预算与中长期预算之间的关系。

同时,还需要保证全生命周期的项目资金本息偿还,即统筹好近期与远期、资金使用与本息偿还之间的多方面关系。北京国家会计学院副院长李旭红强调,应建立动态监测与量化评估机制,及时掌握政策传导链条运行情况。

例如,可以根据评估结果动态优化投资方向,对成效显著的领域加大投入,对边际效益较低的项目及时调整,实现财政资源的最优配置。张依群建议称,“可进一步增强超长期特别国债资金投向的多样性、使用的灵活性、申报的便利性”。

此外,亦有不少专家认为,应高度关注超长期特别国债政策效应的机动性、灵活性、效益性,不仅要强化超长期特别国债在激活以“物”为代表的传统市场要素方面的作用,更要强化其在人力、技术等新型要素的作用效果。只有将资金更多用于人的发展与保障,才能真正激发“敢消费、能消费、愿消费”的内生动力,形成经济发展与民生改善的良性循环。

一直以来,国债资金的支持不仅为重大基础设施建设提供了长期稳定的资金来源,更通过带动消费、促进投资,发挥了财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应。随着全年发行计划圆满收官,这些“耐心资本”正注入实体经济,为未来发展积蓄更强动能。