10月14日,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期粮食流通改革发展成效等相关情况。

国家发展改革委党组成员、国家粮食和储备局局长刘焕鑫在发布会上介绍,悠悠万事,吃饭为大。“十四五”时期,国家粮食安全得到有效保障,为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

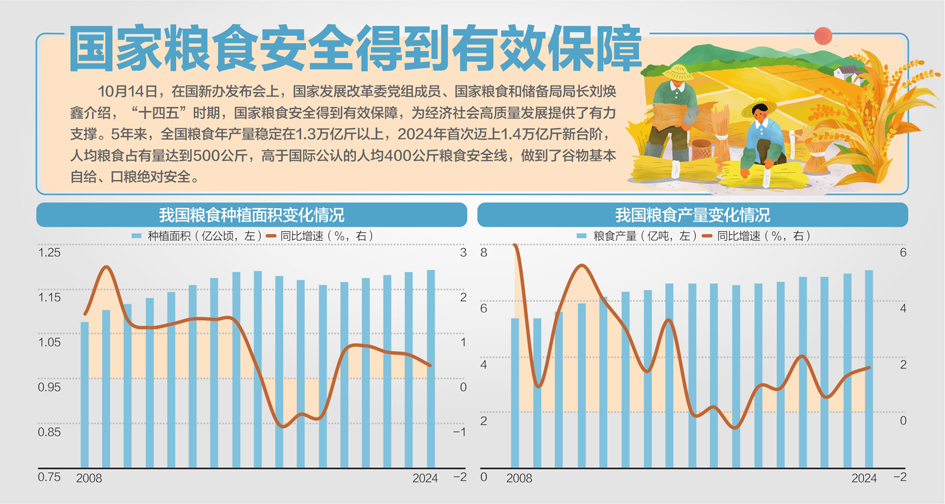

5年来,全国粮食年产量稳定在1.3万亿斤以上,2024年首次迈上1.4万亿斤新台阶,人均粮食占有量比“十三五”期末增加25公斤,达到500公斤,高于国际公认的人均400公斤粮食安全线,做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。

与此同时,全国粮食流通保障能力大幅提升。从设施条件看,全国粮食标准仓房完好仓容超过7.3亿吨,比“十三五”期末增加5800万吨。高标准粮仓仓容逐年增加,具备低温准低温储藏能力仓容达到2.2亿吨,比“十三五”期末增加7000万吨。

市场化收购占九成以上

“十四五”时期我国年均粮食收购量在4亿吨以上,这么大规模的粮食收购工作是怎么组织的?当下秋粮正陆续收获上市,如何做好秋粮的收购?

刘焕鑫表示,组织好大规模的粮食收购,市场和政府协同发力是关键。近年来,国家有关部门坚持市场化取向和保护农民利益并重,深入推进粮食收储制度改革,不断完善价格形成机制,着力激发市场购销活力,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,并对重点粮食品种在主产区开展政策性收储,更好发挥政府作用,保护农民种粮利益。

刘焕鑫介绍,市场化收购已成为粮食收购的“大头”,占收购量的九成以上,有效发挥了畅流通、增活力的作用。政策性收储,包括对小麦、稻谷实行最低收购价政策和对相关品种组织各级各类储备收储,有效发挥了稳预期、兜底线的作用。

他还表示,秋粮占全年粮食产量的近四分之三,涉及品种多、数量大、范围广。今年的秋粮收购工作正在陆续展开,要着力推进市场化收购。紧紧围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”,强化人员、仓容、资金、运力等要素保障,深化产销合作,加强农企对接,多措并举引导各类企业积极入市,活跃市场购销。

与此同时,要精心组织政策性收储。为保护种粮农民利益,及时在符合条件的地区启动中晚稻最低收购价执行预案;指导相关企业根据农民售粮需求,合理布设库点,优化收购流程,提高作业效率,切实把政策落实到位。同时,合理把握各级各类储备收储轮换时机节奏,精准落实调控措施,推动粮食价格保持在合理水平。

此外,为顺应农民售粮新特点新变化,国家粮食和储备局指导各类粮食收购主体做好现场、信息、咨询、产后等各环节服务工作,统筹用好线上线下渠道,让售粮主体少排队、快售粮。针对不利天气等影响,优化粮食产后烘干等服务,加强储粮技术指导,把粮食损失降到最低程度。

强化全链条监管合力

粮食质量安全直接关系民生,保障粮食质量安全涉及多个环节,在粮食收购和储存环节如何确保粮食质量安全?

对此,国家粮食和储备局副局长秦玉云介绍,粮食质量安全直接关系到人民群众“舌尖上的安全”,让群众吃得更安全、更放心、更健康是保障国家粮食安全的重要内容。

“十四五”时期以来,国家粮食和储备局推动制修订粮食领域国家标准100多项、行业标准50多项。在标准制修订过程中,突出绿色、优质、营养、健康,切实维护消费者健康和权益。

与此同时,在强化质检体系方面,着力推进以省级为龙头、市级为骨干、县级为基础的粮食质量安全检验监测体系建设,形成了上下联动、响应及时、信息畅通的检验监测网络体系。持续提升粮食检验检测能力,在粮食质量安全监测抽检、政策性粮食出入库质量安全把关、标准制修订和技术研究等方面发挥了重要的技术服务和支撑保障作用。根据近年来检查的结果看,库存粮油质量总体良好,储存较为安全。

“今年3月,中办、国办出台了《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》,强调要建立健全协同监管机制,强化全链条监管合力。下一步,我们将继续深化落实粮食收购和储存环节责任,围绕加快建立食品贮存监管机制,不断提升粮食质量安全监测能力,依职责加强监管,切实守牢粮食质量安全底线。”秦玉云强调。