什么是“城市群”?

对纳思达股份有限公司董事兼副总裁张剑洲来说,这意味着产业链上下游能够快速在邻近城市间完成产业配套。“我理解这也是产业创新发展的必然趋势,从过去的跟随者到现在的领跑者,没有细化的社会分工是完不成的。目前,我们的供应链70%以上能够在粤港澳大湾区内解决。”

在澳门大学健康科学学院教授、珠海澳大科技研究院院长陈国凯看来,对城市群建设的直观感受则与人直接相关。“2019年我们从澳门来珠海要花一个半小时,现在我开车10分钟就可以从澳大来到横琴。”

产业协同、人才流动……这是城市群发展的不同切面,背后要解决的关键问题都是:如何让1+1>2。

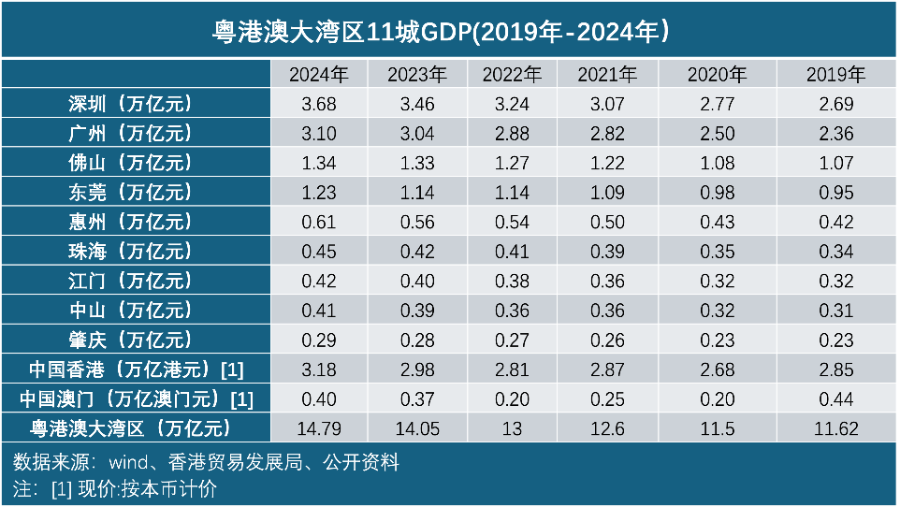

基于技术、人才、资金等发展要素的快速流动,《粤港澳大湾区蓝皮书:粤港澳大湾区建设报告(2025)》显示,2024年粤港澳大湾区以14.79万亿元的经济总量,超越了纽约和旧金山两个世界级湾区,与东京湾区并列全球经济规模第一梯队,人均GDP估算约17.02万元。

今年8月,《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》提出,要发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,并明确支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群。城市群建设成为下一阶段城市工作重点,而背靠“一个国家、两种制度、三个关税区”的粤港澳大湾区,再次成为中国构造城市群国际竞争力的关键支点。

值得注意的是,随着粤港澳大湾区逐步从港口经济向创新经济演进,“9+2”城市群发展模式也正逐步发生改变。

“从城市群内部看,大湾区发展引擎已经从以香港、广州为代表的门户城市,转向以深圳为代表的创新城市。与此同时,随着当前全球化发展呈现‘阵营贸易’趋势,未来粤港澳大湾区将成为中国链接东南亚市场的重要支点,在区域供应链体系中扮演关键角色。”广东省城乡规划设计研究院首席规划师、广东省国土空间规划协会会长马向明向南方财经记者表示。

在全球经济变局下重新审视粤港澳大湾区,这个以世界级港口为基础发展而来的城市群,正从“地理叠加”走向“化学融合”的新阶段,以创新重塑经济发展动力与城市协同模式,并在区域经济链条中持续寻找新的定位。

从“地理叠加”到“化学融合”

陈国凯任职的珠海澳大科技研究院成立于2019年,同年《粤港澳大湾区发展规划纲要》落地。

“2019年我们从澳门来珠海要花一个半小时,现在我开车10分钟就可以从澳大来到横琴。”谈及对粤港澳大湾区城市群建设的感受,人员往来便捷程度的提高是陈国凯的最直接体验,“包括通关效率的提高,以及开放自驾车往来,这都是最近几年发生的变化。也得益于此,我们有机会打造全国唯一的30分钟跨境科研转化圈,这在其他地区是做不到的。”

这是粤港澳大湾区“地理叠加”的第一步,通过交通基建、跨境机制建设,在城市群之间搭建起支持要素流动的桥梁。

从人才要素看,领英统计数据显示,近三年,大湾区内部人才流动率提升25%,与外部交流频率增长30%。在资金流动方面,截至2024年5月末,粤港澳大湾区参与“跨境理财通”个人投资者11.57万人,包括港澳投资者4.93万人、内地投资者6.64万人,跨境汇划金额590.61亿元。

要素流动效率加快后,城市群科技链、产业链进一步走向融合。

陈国凯告诉南方财经记者,目前有超过300位师生在珠海澳大科技研究院开展项目研究,累计吸引项目金额超过3亿元,其中政府项目超过170项、商业项目超过180项,覆盖智慧城市、中药质量、食品质量、法律规范、生物医学光学和光学分子成像等多个领域。

在企业合作方面,陈国凯表示,目前研究院已与国药集团、华润医药、珠海一微半导体、珠海凌烟阁芯片科技以及九州制药等20余家企业签订联合实验室协议,“这也是大湾区最显著的优势和特色—产业基础,在湾区我们能够精准对接相关企业,并迅速实现产线落地。”

张剑洲也向南方财经记者表示,目前纳思达的供应链70%以上来自粤港澳大湾区,“这在过去是没法想象的。特别是打印机产业,封闭度高、特殊性强,存在时间、投资、专利等多重壁垒,但现在打印机产业在粤港澳大湾区已经自成系统。”

“这也是产业创新发展的必然趋势。”张剑洲表示,“改革开放初期,大家就是八仙过海各显神通。但发展到现在,工业系统分工越来越精细,面临的国际竞争压力也越来越大,我们从跟随者到超越者,再发展成产业领跑者,没有细化的社会分工是完不成的。”

在此基础上,2024年粤港澳大湾区国内生产总值达约14.79万亿元,其中内地九市115365.14亿元,同比增长3.7%,香港31769.93亿港元,同比增长2.5%,澳门4033.14亿澳门元,同比增长8.8%。

《粤港澳大湾区蓝皮书:粤港澳大湾区建设报告(2025)》表示,2024年粤港澳大湾区经济总量已超越纽约和旧金山两个世界级湾区,与东京湾区并列全球经济规模第一梯队,人均GDP估算约17.02万元。

在新的全球市场格局中,独特的融合发展背景让粤港澳大湾区具备优秀的潜力。

近日,香港中文大学(深圳)公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年在公开演讲时表示,在区域冲突不断的背景下,经济体的发展需要具备稳定的社会环境和开放的市场环境两个条件,“大湾区的融合发展加上体制机制的改革,预计在未来的十年内,大湾区有望成为世界最大的经济中心,同时也是世界上最大的科创中心。”

从港口经济到创新经济

除城市间协同持续加密外,近年大湾区城市群发展的另一个明显特征是,从港口经济向创新经济的转变。

湾区城市群由滨海经济、港口经济、都市经济与网络经济高度融合而成,这种特有的经济格局是海岸贸易、都市商圈与湾区地理形态的聚合体,一般包括港口经济、工业经济、服务经济、创新经济四个阶段。

粤港澳大湾区发展模式也遵循这一规律,在近几年发生了明显变化。马向明向南方财经记者表示,“以前我们主要是大进大出,以欧美市场为主导,所以那个时候香港是整个区域发展的龙头。这几年很明显,发展龙头从门户城市转向创新城市——深圳,城市间合作模式也从以往围绕港口、贸易的联动,转向以科技创新为核心的协同。”

“所以我们看到,香港提出建设‘北部都会区’,意在加强与深圳的联系,东莞在研究临深片区,中山也将靠近深中通道的马鞍岛定位为发展的主战场,积极对接深圳,推动产业与创新资源融合。与此同时,湾区各地推进科学城建设的节奏也明显加快了,相较于以前关注产业引进,现阶段创新已经成为大湾区城市群发展的最重要引擎。”马向明表示。

随着发展重心、发展模式逐步转型,大湾区各核心城市功能和“角色”也发生了一定的改变。

“其中,广州作为千年商都,正通过南沙科学城建设、引进华为等科创企业,加强与深圳的合作,推动产业转型升级,并着力将教育资源优势转化为科技与产业发展动力。香港在保持金融、贸易、物流等四大传统支柱产业的基础上,正加强科技创新与高端专业服务的发展,推动‘再工业化’。澳门则发力推动‘1+4’产业多元化战略,包括中医药、文旅会展等,并致力于加强与葡语国家及欧盟的市场联系,发挥桥梁作用。”马向明表示。

同期,深圳持续强化创新优势,并通过构建都市圈的方式,将部分生产功能疏解至东莞、惠州、中山等周边地区,以缓解本市空间与资源压力。“与此同时,深圳也与广州、香港等核心城市保持直接联动,形成‘核心城市之间+核心城市与外围地区”’的多重协同网络。马向明说。

大湾区城市群发展模式的转型也切中了全球经贸格局的转变节点。

“今年以来,全球经贸不确定性上升,国际经济贸易格局重构,经济全球化规则改变,美国加税推高全球贸易和投资成本,全球经济区域化、本地化趋势形成,科技封锁不断加码,这些改变对中国制造业发展影响很大。”近日,TCL创始人、董事长李东生在2025世界粤商大会现场表示。

“构建开放协同的创新生态是应对变局的关键举措之一。”李东生表示,大湾区拥有超过7.6万家高新技术企业,研发投入强度位居全国前列,应把握技术和产业变革的机遇,共同构建产学研融合的创新体系,打造全球科创高地。

郑永年认为,科技进步的“三驾马车”,一是拥有一大批基础科研能力的大学或机构,二是拥有一大批有能力把基础科研转化成应用技术的企业,三是需要一个强大的金融服务。

“在粤港澳大湾区,这三个条件是最具备的,甚至比美国的条件还好。”郑永年表示,对比美国的纽约湾区、旧金山湾区,日本的东京湾区,粤港澳大湾区从发展潜力看,尤其是从科技进步的潜力来说,是最有优势的,“在世界地缘政治大变动的背景下重新审视粤港澳大湾区,非常有理由相信,大湾区成为世界最大的经济和科创中心指日可待。”

从参与全球分工到打造双循环枢纽

面对风云变幻的全球市场,大湾区城市群正在转变参与全球竞争的模式。

“今天我们所提的世界级城市群跟过去相比有一些新的含义。”马向明表示,“过去我们提世界级城市群建设,是为了参与全球分工,发挥核心城市在国际竞争中的关键作用。而当前全球化进入新阶段,呈现‘阵营贸易’趋势,在此背景下国家提出‘国内国际双循环’战略,世界级城市群在这一新发展格局中承担关键枢纽功能。”

与京津冀、长三角两大城市群相比,马向明认为,粤港澳大湾区城市群的特点在于链接东南亚市场。“粤港澳大湾区在链接东南亚市场方面具有地理与市场双重优势,东南亚一直是中国对外开放的关键市场,也是‘一带一路’走出去的第一站,未来大湾区城市群要在链接‘一带一路’市场上承担起很重要的引擎作用。”

“今天上午就有印度尼西亚客商来和我们沟通低空经济方面的技术合作。印尼作为‘万岛之国’,受交通条件限制,对无人机物流及载人服务表现出浓厚兴趣。目前,我们在海外市场的意向合作金额已经超过十亿元。”珠海中科慧智科技有限公司董事长唐惠琼向南方财经记者表示,国庆中秋假期刚刚结束就有印尼客商找上门来。

“海外将是我们明年重点拓展的市场,相关海外合作预计明年逐步落地。大湾区毗邻港澳的地理位置也为我们对接海外客户提供了便利,明年我们计划在海外设立分支机构,全面开拓国际市场。其中中东地区,马来西亚等东南亚国家,以及已有较多对接基础的非洲国家是我们重点关注的市场。”唐惠琼表示。

同时,马向明建议,粤港澳大湾区城市群应该抓住外资企业布局“中国+1”战略的机遇。“以往外资企业研发中心多设于上海,但在近年部分外资企业基于供应链安全布局的‘中国+1’模式下,大湾区城市凭借其区位优势,可成为辐射中国本土与东南亚供应链的亚太研发中心所在地,同时服务两地市场,凸显大湾区区位优势。”

提出“要去海外卷”的李东生也认为,适应全球化新阶段,要做大全球业务蛋糕,拉动出口和国内产业发展,从产品输出转向能力输出、生态落地,“中国企业的全球化,要从海外生产装配、销售到建立覆盖全球市场的制造供应链,提升品牌力,依托国内的产业优势在全球实现更大商业价值。”

谈及未来粤港澳大湾区持续建设世界级城市群应聚焦的方向,马向明表示,关键还是要发挥好现有优势,对内充分利用好深圳的创新能力、香港的国际金融优势、广州的服务业与科教功能,构建功能互补的城市网络,形成“产业+金融+创新”三轮驱动,对外持续强化与东南亚市场的链接,提升城市群在国内国际双循环中的枢纽地位。

“原来说纽约湾区发展靠金融,东京湾区发展靠产业,旧金山湾区靠创新。如果粤港澳大湾区能把‘产业+金融+创新’三类发展路径结合起来,粤港澳大湾区作为全球第四大湾区,有机会超越前三大湾区,成为全球规模最大、复合功能最强的世界级城市群。”马向明表示。