9月18日,位于我国南海的海马冷泉区上方海域,海面风平浪静,但在水深约1522米处,漆黑中倏地燃起一簇兴奋的火苗,打破了深海的沉寂。

我国自主研发的“海马”号深海遥控潜水器,采集冷泉口溢出的可燃冰及伴生气,降压使可燃冰分解为甲烷气体,利用太阳能光伏装置供电实现燃烧舱内深海引燃,获取十五运会和残特奥会“源火”,呈现引“天之光”燃“海之火”的“水火交融”奇观。

引天之光,燃海之火。当“水火交融”的科技奇观通过水下摄像头传回“海洋地质二号”科考船之时,船舱里瞬间爆发出雷鸣般的掌声。这是全球体育运动史上,首次通过深海天然气水合物分解燃烧实现“源火”采集。

在10月9日的十五运会和残特奥会火种采集仪式上,“源火”经采火棒点燃十五运会和残特奥会火种盆,标志着十五运会和残特奥会将进入开幕30天倒计时。

深海逐梦,燃冰成炬。这不仅延续了奥林匹克精神,更以“海洋科技之光”书写了体育与科技融合的新篇章。

“深海采火”任务团队圆满完成任务

寻源:48小时、1522米的深海赴约

9月16日上午10时,广州海洋地质调查局南沙科考码头阳光正好,随着“深海逐梦,燃冰成炬”口号落下,火种采集工作指挥部执行副指挥长彭高峰挥动右手,宣布多功能新型科考船“海洋地质二号”,载着“引‘天之光’燃‘海之火’,成就十五运会和残奥会的光荣梦想”启航出发。

“海洋地质二号”隶属于中国地质调查局广州海洋地质调查局(简称“广海局”),是伴随“梦想”号、具备大洋钻探船进行全球航行作业能力的多功能保障船。

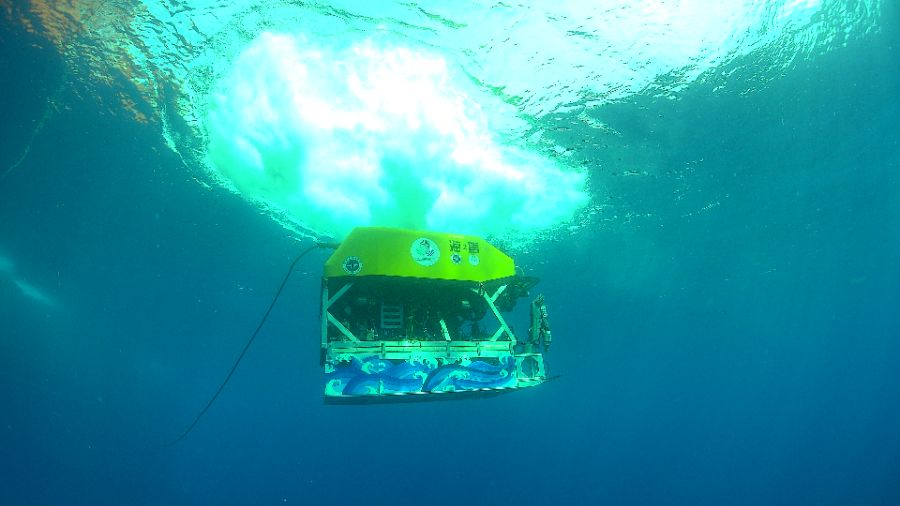

作为全球先进的多功能科考船,“海洋地质二号”配备高精度动力定位系统和综合科考设备,担任本次“源火”采集任务母船,搭载着本次任务的“主角”——集成内置“源火”采集装置的4500米级“海马”号深海遥控潜水器(简称“ROV”),穿过深中通道、港珠澳大桥,直奔南海北部海域开展科考航次并执行深海“源火”采集任务。

9月17日上午,科考船内的会议室,“源火”采集任务团队执行主任陈宏一声令下,深海采火联合系统调试正式启动。随着太阳能组测试与深海采火设施一切准备就绪,9月18日上午,“海洋地质二号”伴着海上的第一缕晨曦,抵达南海北部海域“海马冷泉区”作业区。

南海深处,风平浪静。但是,“海洋地质二号”船舱内早已忙碌起来:ROV操控台、驾驶台、导航控制室、绞车操控台、吊机控制室等各部分人员分工明确,由广海局技术研发与操控人员组成的“海马”号深海遥控潜水器深海探测科技创新团队,正在进行下水前的最后一次准备。

“绞车下放。”

“好的。”

对讲机里的指令简短有力,船尾的A形架缓缓提起“海马”号,将其从折叠状态稳稳展开,向海面方向倾斜45°,将“海马”号从甲板上方移动到海面上方。

14时26分,通信缆通过A型架上的滑轮,将带有十五运会标识的“海马”号缓缓放入湛蓝的海水中。

“海马”号入海,陈驰摄

此时,操控台前的科研人员正紧盯着屏幕:为“海马” 号量身定制的超高清水下摄像系统很快派上了用场——深水耐压舱保护摄像头,高亮度防摩尔纹光源等关键部件能穿透黑暗,结合先进的光通信技术,让科研人员不仅精准操控ROV,还能实时看到水下的超高清画面。

随着下潜越来越深,屏幕里光线越来越暗,广海局方法所副所长陈宗恒目不转睛,生怕错过“海马”号坐底瞬间。

很快,操控人员的声音传来——

“ROV深度1400米。”

“速度再降低一点,再放8米,放到1528米。”

“ROV即将到底,绞车放慢速度。”

就在“海马”号即将触底时,陈宗恒突然两眼一亮,超高清4K摄像头捕捉到从海底冒出的气泡——冷泉渗漏点!

“按照这个目标点往前走。”陈宗恒立即指挥操控人员操作手柄和摇杆,让“海马”号稳稳坐落到冷泉口旁。

在照明灯光辅助下,“海马”号灵活的机械臂抓起一个形似喇叭的密封收集舱,对准夹杂着充沛甲烷气体的水流,采集溢出的可燃冰及伴生气,等待原位合成分解可燃冰。

“报告总指挥,‘源火’采集已就绪。”陈宗恒的声音带着一丝期待。

“源火采集倒计时准备。5、4、3、2、1,采火!”陈宏的指令下达,深海取火的关键一步,开始了。

点火:天海能量的深海共舞

按下采火按钮的瞬间,一次史无前例的能量接力,在天海之间展开。

为此次任务设计的“源火”采集装置,基于“海马”号功能扩展和集成能力强的优势,克服了深海耐压性和密闭性难题,它要突破的是深海可燃冰原位收集、气体流量精确控制以及燃烧环境维持及燃烧产物处理等三大技术难关。

1522米海底,甲烷气体流经收集舱,穿过内部的多层带孔板,凝结成固态可燃冰,待气体收集量满足燃烧时长需求后,操控人员立刻关闭收集舱盖板,再慢慢降低舱内压力,将固态可燃冰平稳分解,重新变成甲烷气体,通过开关控制阀进入密封的燃烧舱中,“源火”的气源就这样准备好了。

光有燃料还不够,科研人员远程操控助燃剂阀门,让氧气流入燃烧舱,同时监控气体浓度检测传感器数据,通过水下控制阀调整比例,直至混合气体恰好达到燃烧标准。

万事俱备,只差一点“火星”了。

此时,科考船甲板面上,光伏发电装置同步打开,光伏板翻转至阳光最充足角度,把太阳能迅速转化为电能,再通过连接“海马”号的光电复合缆,一路传输到1522米深海底。

这时,原本漆黑的燃烧舱内,电火花先透出一丝微弱红光,然后慢慢变亮、升温。五秒过后,16时48分,一束橙金色的火苗突然迸发,稳稳地燃烧起来。

全运会历史上最独特的“源火”由此诞生。

“源火”引燃,闫樨霖摄

在另一台ROV的第三视角见证下,这簇火光就像“海马”号跳动的心脏,透过燃烧室的蓝宝石镜面可视化窗口,将“水火交融”的科技奇观传向海面。

短短30秒,火苗从热烈的红色过渡到淡蓝色火焰——那是甲烷燃烧时的标志性颜色。

“源火持续燃烧,状态完美。”陈宗恒说。

船舱里掌声响起,但没人移开注视屏幕的视线,因为此行还有一项“彩蛋”任务!

紧接着“源火”采集,随着“海马”号另一只机械手松开,一个“十五运会与残特奥会‘源火’采集点”永久基点定位标,稳稳地立在了海底。

“十五运会与残特奥会‘源火’采集点”永久基点定位标放置成功,张亚念摄

一系列任务完成后,“海马”号回收采火工具,带着燃烧稳定的“源火”开始上浮,于17时30分浮出水面。

18时08分,任务团队执行主任沙志彬小心翼翼地打开燃烧室的观测窗,用一根引燃棒将“源火”转移至特制的“源火”盒。

9月28日,“海洋地质二号”科考船顺利靠泊广州海洋地质调查局科考码头,这只装着“海底火焰”的盒子,被转移到岸上特定区域进行妥善保存。

接棒:从深海到赛场的火种传承

10月9日,十五运会和残特奥会火种采集仪式在南沙科考码头举行。在“梦想”号前,前来观礼的人群,都在等待见证那簇从深海里升起的“火苗”。

仪式开始后,火种护卫队将“源火”盒安放至“源火”台,点燃火种盆环节开始。采火少女在“源火”台引燃手中的采火棒,国家体育总局、中国残联、广东省委省政府主要负责同志与香港、澳门特别行政区行政长官共同登台,接过采火棒。

伴随着全场注视的目光,他们高举采火棒,一起点燃十五运会和残特奥会火种盆。随后,熊熊燃烧的全运圣火被引入四盏火种灯。十五运会广东赛区执委会、残特奥会广东赛区执委会、香港赛区筹委会和澳门赛区组委会代表分别受领火种。仪式结束后,火种将分别奔赴港澳广深4座城市,于11月在香港、澳门、广州、深圳四个城市举行火炬传递。

火种采集现场,陈梦璇摄

由于“海马”号在源火交接后需要再次回到海上开展其他作业任务,因而未能到场。“我们的‘主角’还有很多科考任务要忙。”陈宗恒笑着说。

回顾来时路,这场创意与科技的结晶,从灵感萌发到技术实现,历经一年多的不断打磨和持续完善。

2024年6月初,十五运会和残特奥会广州赛区执委会大型活动部成立科技小组,力求挖掘一批原创性成果、颠覆性技术、独占性产品,赋能开幕式仪式与文体展演。6月20日,科技小组实地考察“梦想号”大洋钻探船,并聚焦可燃冰的挖掘、收集、存储、转运、引燃等全链条技术保障,与广州海洋地质调查局展开深入交流,初步研判其在全运会“火种”采集环节应用的技术可行性。

双方进一步深度研讨通过可燃冰获取火种的呈现方式与实现路径,去年7月15日共同凝练提出“海底采火”创意:依托我国自主研发的“海马”号深海遥控潜水器,于我国南海琼东南海域“海马冷泉区”水深1500多米处采集甲烷气体,原位采集分解可燃冰,并利用太阳能通过特种装置实现深海引燃,将战略性清洁新能源、深海探测关键技术及核心装备等元素有机融合,呈现“水火交融”的科技奇观。

该创意完美实现引“天之光”、燃“海之火”,获得广东赛区执委会、国家体育总局、中国残联一致认可,并明确由广州赛区执委会具体执行,推动“深海逐梦,燃冰成炬”从构想迈向实施。

广州赛区执委会大型活动部整合广海局、浙江大学海洋学院、东海实验室等大学大院大所和高景太阳能、万家乐等湾区企业力量,形成产学研用深度融合的创新共同体。广海局在顶层设计、理论原理、基础架构、工区选址等关键要素方面牵头实施,并提供深海作业手段及平台保障,解决了可燃冰原位生成、深海高压燃烧控制、太阳能跨介质能量传输等一系列核心技术难题;浙江大学海洋学院在设备加工、材料海试、装置集成美化等方面提供了支持;东海实验室牵头突破了深海高压燃烧控制技术;高景太阳能开发了高效光伏追光系统;万家乐则承担了特制火种盒研制任务。

一次成功的尝试背后,便突破了10余项“卡脖子”技术,历经上万个零件加工组装,完成了超百次实验室模拟与两次目标海域海上全流程试验。采火任务结束,“可燃冰原位采集分解及引燃装置”将在广海局的国家平台——天然气水合物勘查开发国家工程研究中心永久保存。未来,它会通过实物、模型、互动平台等形式,向更多人展示可燃冰开发、深海机器人等科技成果。

那簇从1522米深海而来的 “源火”,将带着深海科技与体育文化的融合,照亮十五运会和残特奥会赛场。