10月8日,“八月半”过后,正逢寒露节气,品蟹季可以开动了吗?“按传统时节,确实如此。”上海海洋大学水产与生命学院教授王成辉告诉记者,“但现在高温天气多,比如上海近日还有35摄氏度,因此河蟹蜕壳延迟,育肥时间不够,长江流域要吃上大闸蟹还得推迟……”

你可知道,俗称河蟹、商业名称大闸蟹的中华绒螯蟹,还有一个庞大的“族谱”,从日本到俄罗斯都有“亲戚”。近日,王成辉教授团队王军、侯鑫、陈晓雯等人,在国际期刊《基因组、蛋白组和生物信息学(GPB)》上发文,为各种绒螯蟹寻根问祖,破译中华绒螯蟹的“家族密码”。

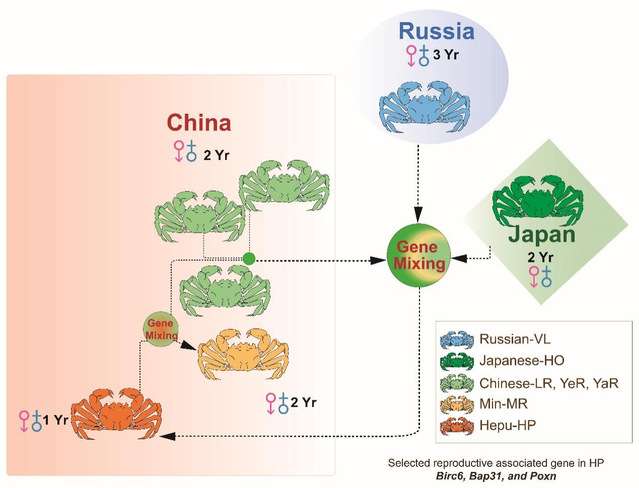

绒螯蟹属的杂交和生态分布。

【“寻亲之旅”跨越大半个东亚】

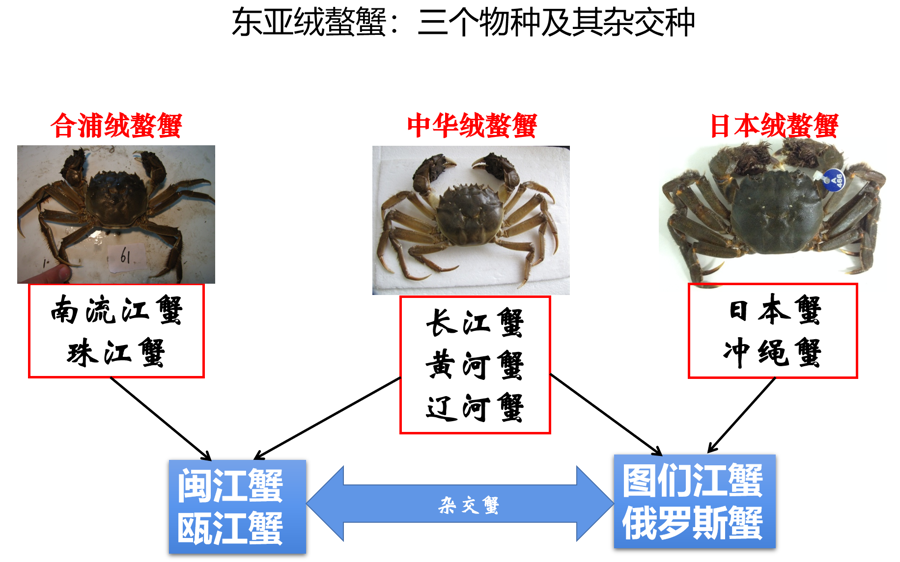

事实上,早在约6000万年前的“后恐龙时代”,绒螯蟹就开始从其他蟹类展开了演变,经过几千万年的自然选择和进化,形成了现在的绒螯蟹大家族。绒螯蟹属(Eriocheir)由希腊词Erion(羊毛)和cheir(手)组成,形象地表明它们长满绒毛的双螯。作为东亚地区特有的经济甲壳动物类群,绒螯蟹包含中华绒螯蟹、日本绒螯蟹和合浦绒螯蟹3个主要物种。

其中,中华绒螯蟹自然分布于长江、黄河、辽河等水域,并已在国内实现大规模养殖;日本绒螯蟹主要自然分布于日本本岛,在日也有较多食用;合浦绒螯蟹则分布于我国广西南流江流域,属于野生种群。

它们“三兄弟”长相极为相似,以至于学术界和产业界长期以来对其“家世背景”争论不休。由于缺乏清晰的分子遗传证据,这个“家族”的谱系一直扑朔迷离,制约了种质资源的保护与可持续利用。

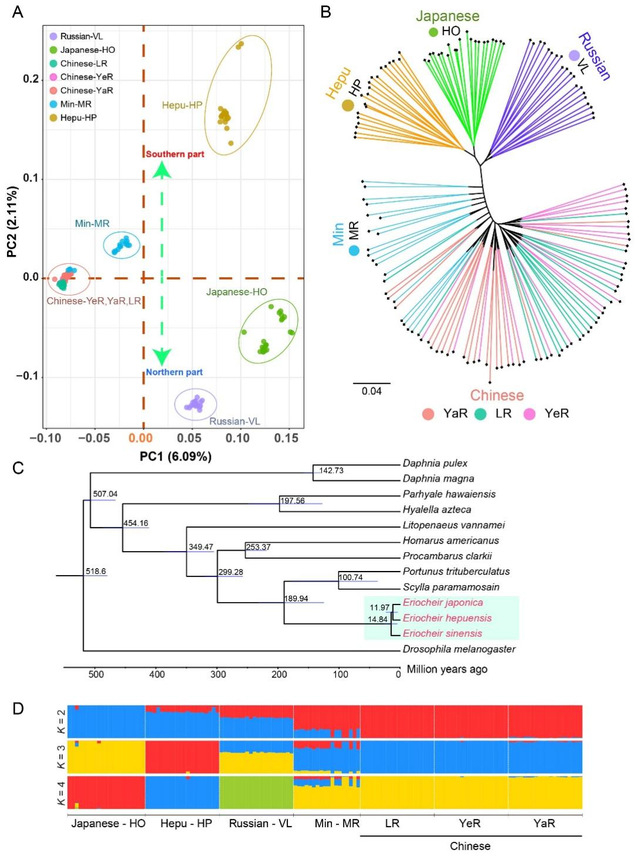

为揭开这一谜题,上海海洋大学联合国内外科研机构,展开了跨越大半个东亚的“寻亲之旅”。他们收集了绒螯蟹属的7个不同地理种群,共139个个体,综合表型性状评价与群体基因组学解析等手段,揭秘了绒螯蟹属的“族谱”。

不同绒螯蟹种群结构和进化历史的基因组分析。

【中日绒螯蟹“分家”后南北扩散】

研究发现,中华绒螯蟹与日本绒螯蟹约1484万年前分化为两个物种。“分家”后,在绒螯蟹属的演化过程中,两种绒螯蟹向南北两个方向扩散和杂交,分别产生了南方的合浦绒螯蟹和北方的北亚绒螯蟹两个杂交群体。后者主要分布在俄罗斯海参崴水域,处于野生状态。

其中合浦绒螯蟹在杂交后长期独立演化,形成了与亲本具有明显差异的表型和遗传特征,以及繁殖特点,比如一年性成熟,成为通过杂交形成的新物种。此外,分布于不同地理区域的群体也演化出与当地生态环境高度适配的独特基因组结构与生态环境适应策略。

这项得到国家重点研发计划项目课题资助的跨国研究,首次通过基因组证据揭示了绒螯蟹属的“家族系谱”,厘清了中华绒螯蟹、日本绒螯蟹和合浦绒螯蟹的分类地位;揭示了北亚俄罗斯绒螯蟹、我国东南闽江水系绒螯蟹等的杂交起源;证实杂交不仅推动了绒螯蟹属的物种形成,也促进了其地域扩散。同时,该研究还鉴定出了一系列与温度、繁殖等生态适应性相关的功能基因,为后续绒螯蟹的种质资源精准开发和高效利用奠定了基础。

培育出“江海21”大闸蟹良种的王成辉告诉记者,目前,除北京、青海、西藏的3个省市区外,全国有28个省市区养殖中华绒螯蟹。江苏、湖北、安徽,是成蟹产量占比最大的3个省区。以2024年为例,久负盛名的阳澄湖大闸蟹养殖面积达8.65万亩,产量达1.1万吨,沿湖从事蟹业达10万人,年产值达40亿元左右,带动物流、餐饮、旅游、观光等整个产业链近400亿元。