【编者按】9月18日下午,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列发布会,介绍“十四五”时期中国科技创新发展成就。会议指出,这五年,我国科技事业取得历史性成就,发生历史性变革。

从“天宫”空间站到“嫦娥六号”,从量子计算到AI大模型,中国重大科技成果加速涌现,令全球重估中国科技竞争力。这种突破是如何实现的?面向“十五五”,又有哪些科技创新可以期待?本期中国经济名场面带你看:

现在全球资本最青睐的,

可能不是一只股票,而是中国科技板块!

2025年以来,

A股、港股大盘涨幅跑赢了大部分的全球大类资产,

核心动力来自硬核科技扎堆的双创板块与恒生科技。

以DeepSeek为代表的科技成果

令全球投资者重估中国科技的竞争力。

摩根士丹利、摩根大通、高盛等许多海外机构

都认为中国核心科技资产被系统性低估。

因为就像生物进化史上的寒武纪一样,

中国科技正经历着一场大爆发。

为什么这么说?

数数这几年发生了什么就知道了:

快到飞起的5G通信技术走进千家万户,甚至落地非洲;

汽车制造弯道超车,花平价车的钱,享受豪华车的配置;

高铁网络串起中国绝大部分50万以上人口的城市,

还改变了一些“一带一路”共建国家的交通格局;

自主研发的高性能芯片和操作系统相继问世,

逐渐打破国际垄断局面……

这还没完,还有更硬核的。

这五年,中国一个个“大国重器”问世:

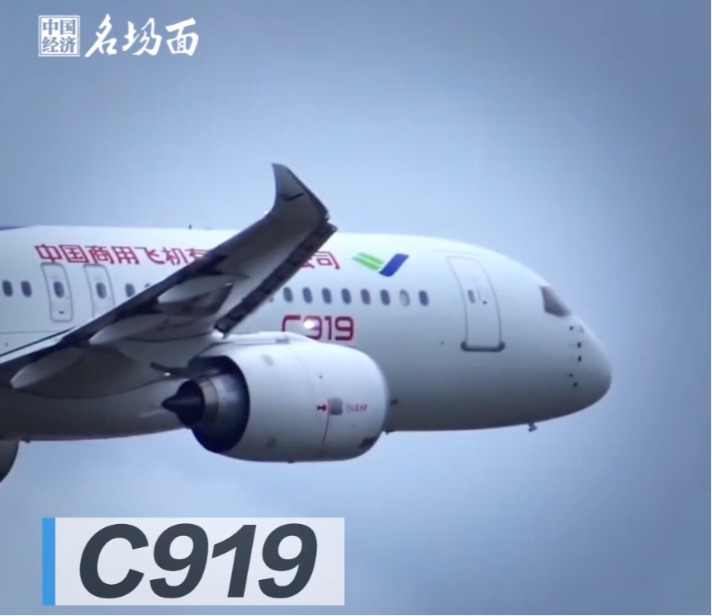

天上,有第一架商业飞行的国产大飞机C919、第一座中国空间站“天宫”,

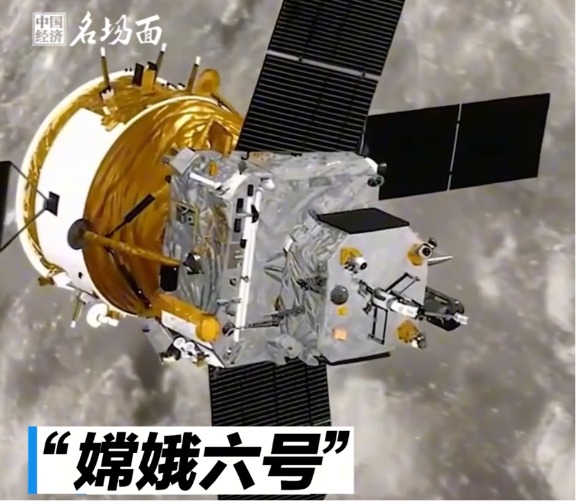

“嫦娥六号”亦实现全球第一次月球背面无人采样返回;

海里,有第一艘下水的国产电磁弹射航母、

第一艘国产大型邮轮,

和全球领先的大型液化天然气运输船;

地上,也有投入商业运行的全球第一座第四代核电站石岛湾基地。

许多科幻片场景“照进”现实:

九章系列量子计算原型机刷新算力极限;

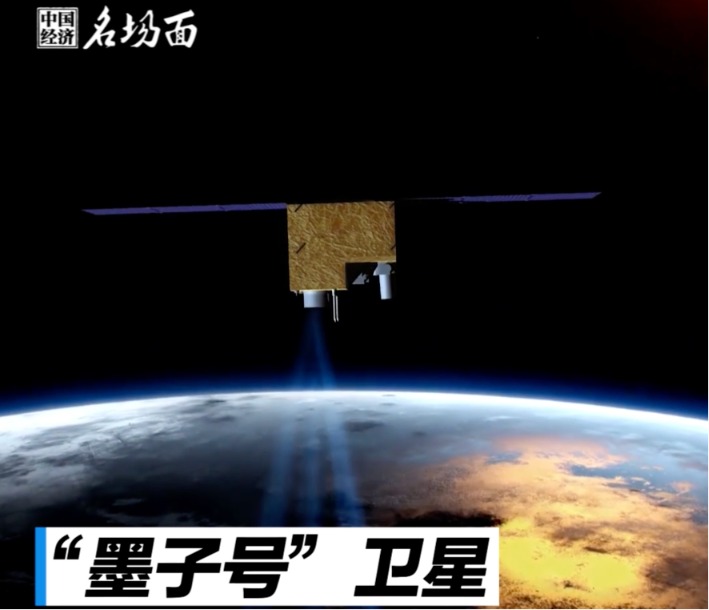

“墨子号”卫星实现了1200公里的量子态传输;

被称为“人造太阳”的“东方超环”核聚变实验装置

突破“亿度千秒”大关。

更别提在全球出圈、赋能千行百业的AI大模型,

和已经能开运动会的国产人形机器人。

这些名场面还远远无法囊括中国科技的进步。

根据澳大利亚战略研究所的分析,

在全球45项关键科技领域中,中国已经有38项处于领先地位。

中国科学技术信息研究所发布的报告也显示,

中国的各学科最具影响力期刊论文数量、

高水平国际期刊论文数量及被引用次数位列世界第一。

并且从2020年到2024年,

中国境内有效发明专利增长1.12倍,

2024年内授予的发明专利还史上首次突破1000万件,

生成式人工智能领域的专利数更是远超美国。

这说明什么,朋友们?

全球科技竞争格局已经变了。

可以毫不夸张地说,

中国从一个追赶者,逐渐成为并跑者,

甚至在一些领域成为领跑者。

背后原因,一句话总结,

这是研发投入、人才培养、产业政策三大动力驱动下,

中国科技的“涌现”。

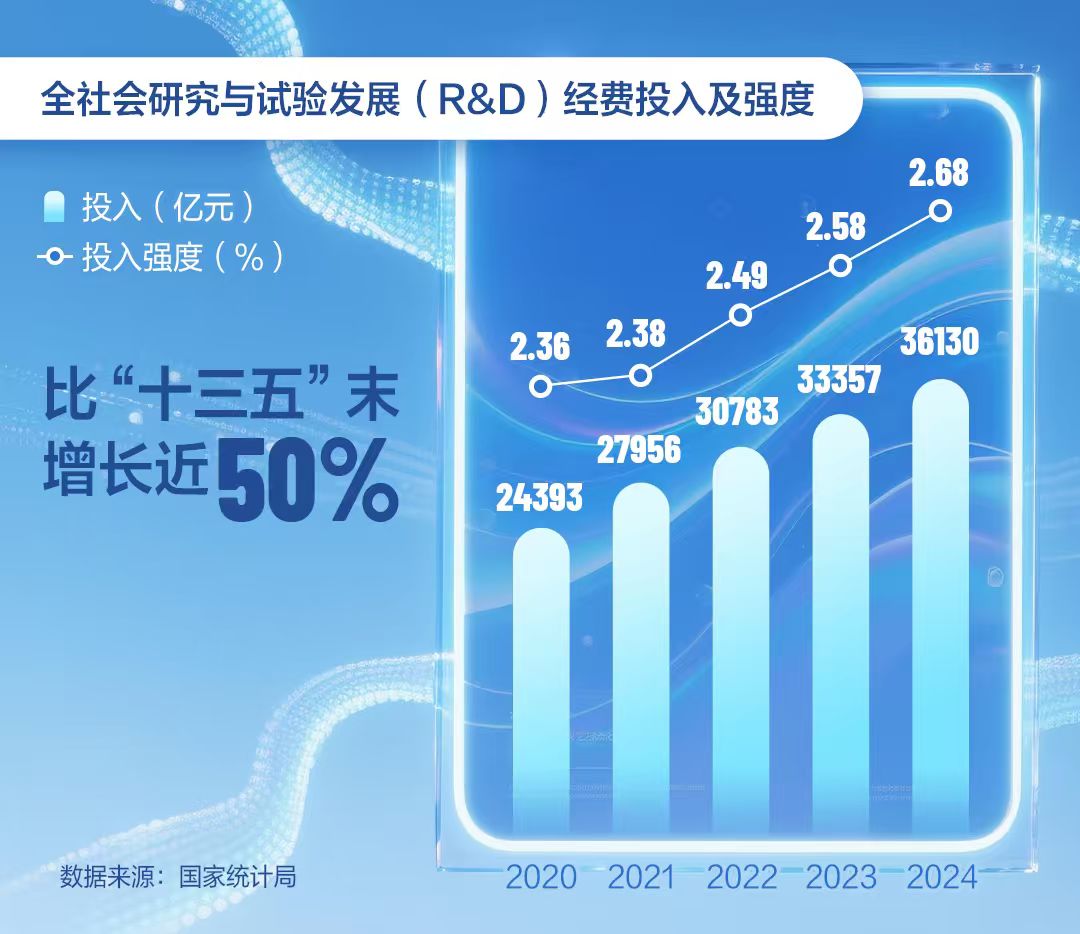

根据国家统计局的数据,

2024年,中国全社会研究与试验发展经费投入总量

比“十三五”末增长近50%,

其强度达2.68%,超过欧盟国家平均水平,

并进一步接近OECD国家平均水平。

在人才培养上,

中国人力资源总量、科技人力资源总量、研发人员总量都已世界第一,

被合称为STEM(科学、技术、工程、数学)的专业毕业生每年超过500万,

全球AI顶级人才有大量华裔面孔绝非偶然。

在这基础上,政策支持再添了一把柴。

“十四五”规划把科技强国提升到了“新型举国体制”的高度,

又是投入基础研究,又是建设重大科技创新平台。

2025年,国务院还提出深入实施“人工智能+”行动,

甚至在脑机接口这种还处在发展早期的产业上,

政策也跑在了前头,发力扶持培育。

多种因素共同形成了创新土壤,

让无数科技发明生根发芽。

面向十五五,还有许多中国科技未来可期:

AI应用、人形机器人、载人登月、新型能源替代……

当有的国家急着让中低端制造业回流时,

中国正在通过科技创新,实现产业升级。

以开放姿态探索人类科技的边界,

解答“世界怎么了、我们怎么办?”的时代之问。