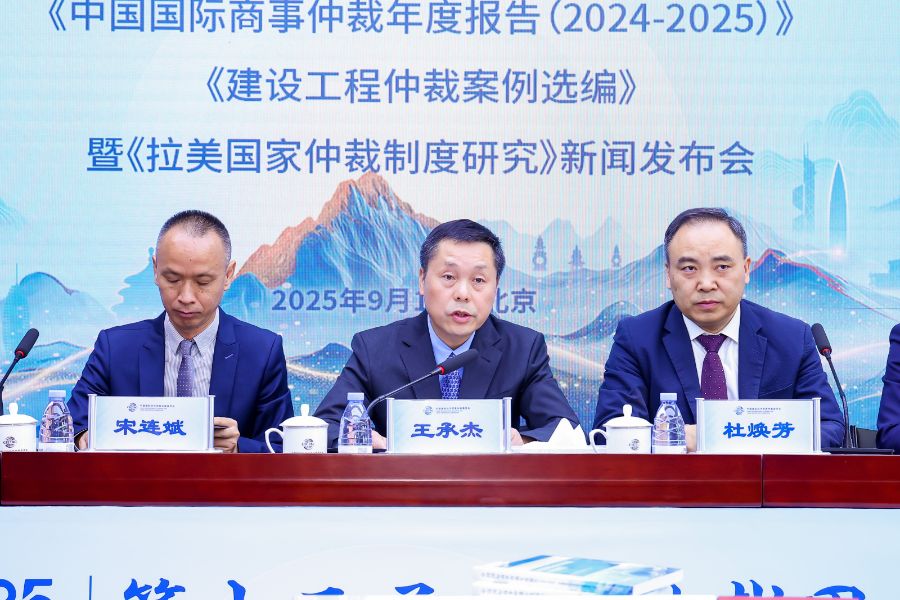

新闻发布会现场(贸仲供图)

南方财经 21世纪经济报道记者郑青亭北京报道

仲裁制度是我国的基本法律制度,是涉外法治的重要组成部分。9月16日,中国国际经济贸易仲裁委员会(简称“贸仲”)在北京发布《中国国际商事仲裁年度报告(2024-2025)》《建设工程仲裁案例选编》及《拉美国家仲裁制度研究》三项成果。贸仲副主任兼秘书长王承杰在会上表示,三项成果旨在为中外市场主体提供仲裁实务与制度参考,未来贸仲将持续推进相关研究,助力我国建设国际商事仲裁新目的地。

《中国国际商事仲裁年度报告(2024-2025)》由中国人民大学课题组编写,成员涵盖最高人民法院、司法部、高校、企业及律所等多方专家。报告以2024年贸仲案件数据为基础,系统梳理民法典施行五年来在仲裁领域的适用情况,对比不同仲裁机构在多合同仲裁、追加当事人等复杂架构仲裁中的实践差异,同时跟踪国内仲裁中心建设、国际交流及理论研究动态,重点剖析建设工程争议热点。

作为年度报告配套成果,《建设工程仲裁案例选编》从贸仲受案量居首的建设工程类案件中,精选15个典型真实案例,涵盖工程质量、工期延误、工程款结算等核心争议,由资深仲裁员撰写专业点评,为行业纠纷解决提供实务参考。

《拉美国家仲裁制度研究》是国内首次聚焦拉美地区国别仲裁制度的专项研究,由中国政法大学宋连斌教授任课题组组长,中拉两国法律专家共同参与。研究梳理阿根廷、巴西、墨西哥等8国仲裁立法、机构设置及程序机制,分析各国在可仲裁性、临时措施、裁决执行等方面的异同,探讨其与《纽约公约》等国际规则的衔接融合。

2025年是“十四五”规划收官之年,也是落实中央全面依法治国委员会“基本完成国际商事仲裁中心建设试点任务”部署的收官之年。9月12日,十四届全国人大常委会第十七次会议表决通过新修订的《仲裁法》,明确仲裁事业的发展贯彻落实中国共产党和国家的路线方针政策、决策部署,服务国家高质量发展和高水平对外开放,营造市场化、法治化、国际化营商环境,发挥化解经济纠纷的作用。

王承杰介绍,作为中国最早设立和最具国际知名度的常设商事仲裁机构,贸仲已受理7万余件以国际商事争议为主的仲裁案件,当事人涉及全球168个国家和地区,仲裁裁决在全球100多个国家得到承认和执行。截至2024年,贸仲年受案标的额已连续7年超过人民币1000亿元,且每年的仲裁案件受案量、标的总额和涉及当事人国别数量均居国际仲裁机构前列。

王承杰表示,通过上述三个课题的研究可以看到,仲裁作为国际通行的经贸投资争议解决方式,已成为各国优化营商环境、提升法治软实力的重要手段。“在全球各国愈加重视仲裁发展、国际竞争愈发激烈的当下,以贸仲为代表的中国仲裁机构在国际化和专业化道路上屡创佳绩,中国仲裁的国际公信力和全球影响力不断攀升,中国国际一流仲裁机构建设迈出坚实步伐,国际商事仲裁中心建设展现强大动力。”他说。