国家金融监督管理总局日前修订发布《信托公司管理办法》,将于2026年1月1日起施行。

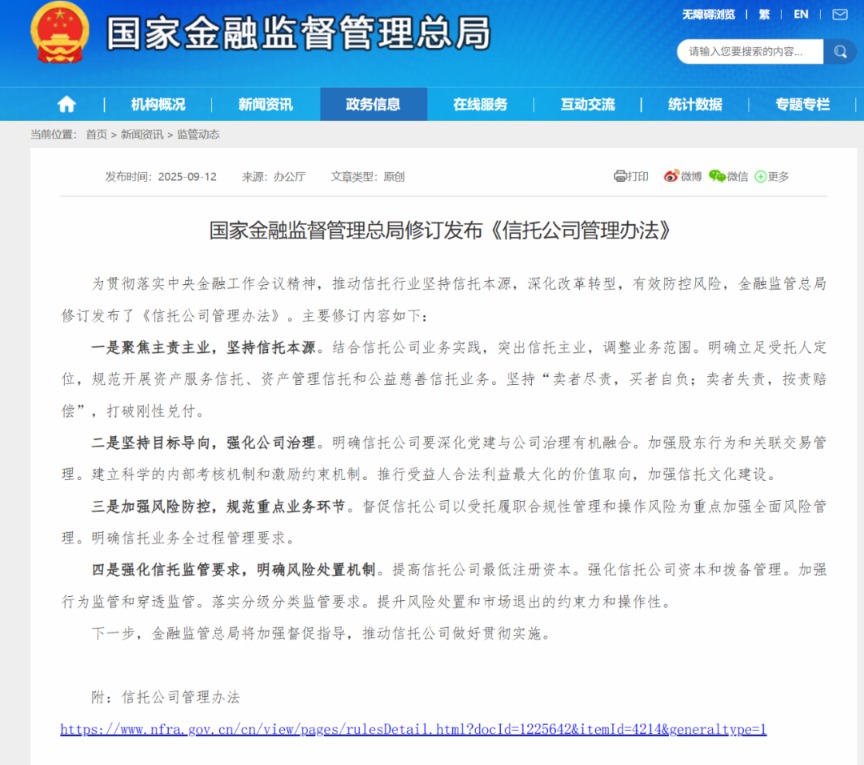

图片来源:金融监管总局网站

这是该办法时隔18年迎首次修订,新《办法》的发布可进一步推动信托行业坚持信托本源,深化改革转型,有效防控风险。

《办法》共8章75条。主要包括总则、机构设立与变更、公司治理、内部控制与风险管理、业务范围和经营规则、监督管理、风险处置与市场退出、附则等部分。

2025年4月11日至5月11日,《办法》向社会公开征求意见。绝大多数意见已采纳或者拟纳入配套监管制度。例如,强化内部控制管理要求,优化外部审计有关规定,增加合作机构管理要求;加强固有资产的安全性和流动性要求;优化过渡期整改工作安排等。

业内人士认为,《办法》进一步明确了信托公司的业务范围、经营规则和禁止性行为,引导信托公司回归信托本源,专注于资产管理、财富管理等核心业务。这不仅有助于信托公司更好地适应市场需求,还能避免业务过度多元化和无序竞争,促进信托行业健康可持续发展。

明确信托公司业务范围

《办法》修订后的信托公司业务范围共3项,包括信托业务、资产负债业务和其他业务。

具体来看,信托业务将原《办法》中5项信托业务调整为资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托3项;固有资产负债业务方面,在固有负债项下增加向股东及股东关联方申请流动性借款、定向发债,明确可以向信托业保障基金公司申请流动性支持借款,在固有资产项下取消对外提供担保业务。

在其他业务方面,金融监管总局相关负责人表示,《办法》增加“为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务”“为资产管理产品提供代理销售服务”,将“受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务”调整为“为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务”。

此外,结合实际取消了与信托公司主业无关联的、或与现行监管政策相冲突的“作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务”“代保管及保管箱业务”“办理居间、咨询、资信调查等业务”“经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务”等4项中间业务。《办法》还明确信托公司开展业务涉及其他业务主管部门规定的应当满足有关资质要求,比如开展证券承销、资产证券化服务信托等业务需满足其他金融管理部门规定。

中国信托业协会特约研究员邓婷向记者表示,这些业务被取消的原因在于它们或与信托主业关联度低,或与现行监管政策存在冲突,容易导致信托公司偏离核心定位。

加强股东行为管理

《办法》要求,信托公司应当加强股东行为管理,做好主要股东定期评估工作。信托公司发现股东及其实际控制人存在涉及信托公司的违规行为,应当及时制定实施整改措施,并向国家金融监督管理总局派出机构报告。

同时,《办法》明确,信托公司董事会应当对信托公司的合规管理和风险管控有效性承担最终责任,监督高级管理层履行管理职责,信托公司应当按照监管规定设立首席合规官,组织推动内部控制和合规管理体系建设。首席合规官不得负责管理与内部控制和合规管理存在职责冲突的部门。

信托公司董事会应当指定专门部门作为内部控制职能部门,牵头开展内部控制体系建设和内部控制活动,并在人员、薪酬、独立性、调查权限、信息系统等方面给予充分保障。

《办法》自2026年1月1日起施行

金融监管总局相关负责人答记者问时表示,原《办法》制定于2007年,是规范信托公司功能定位和经营管理的基础性规章,已实施18年,部分条款难以满足信托公司风险防范、转型发展和有效监管的需要,与资管新规、信托业务三分类通知等近年新出台制度的衔接也有待加强。

2025年1月,国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》,系统谋划了信托业高质量发展的目标和任务,《办法》作为重要配套制度正式发布。

《办法》附则部分指出,该《办法》自2026年1月1日起施行,原《信托公司管理办法》同时废止。自施行之日起,信托公司新开展的业务应当符合该《办法》规定。对于不符合《办法》规定的存量业务,信托公司应当制定整改计划,锁定规模并有序压降。此办法实施前出台的有关规章及规范性文件与《办法》不一致的,按照该《办法》执行。