一场涉及43亿元巨额股权激励损失赔偿的案件即将在北京开庭,“对垒”双方是寒武纪与其前高管梁军。

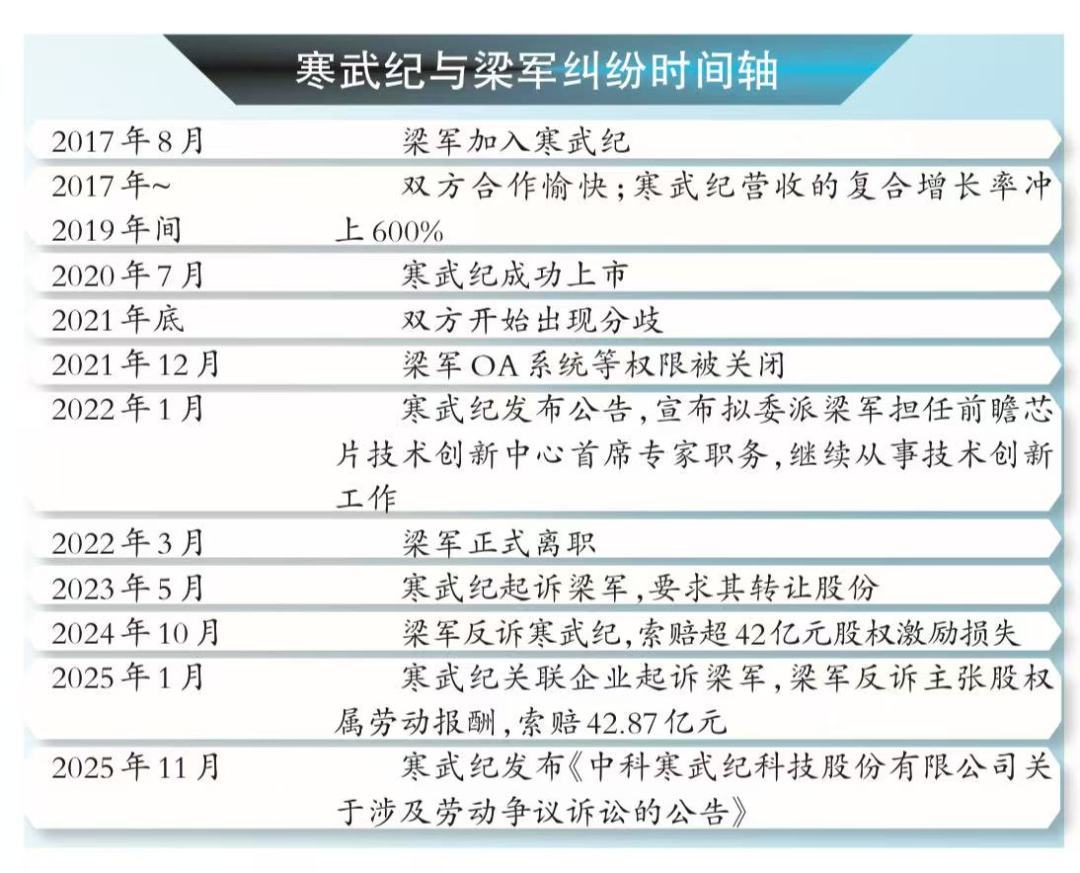

11月1日发布的《中科寒武纪科技股份有限公司关于涉及劳动争议诉讼的公告》,将这场诉讼曝光在公众视野中。根据该公告,原告梁军为寒武纪公司原副总经理,2022年初已离职,如今请求寒武纪赔偿股权激励损失4286624448元——即原告间接持有寒武纪11523184股股票的价值(单价根据 2024 年1月2日至起诉时寒武纪股票的最高价372元确定)。在公告中,寒武纪称“将积极应诉、答辩,全力应对离职高管对公司的不当诉求,全力维护公司及投资者的合法权益”。

梁军在接受广州日报记者采访时表示:“我已经兑现了激励股权对应的全部义务,股权应该完全归属于我。”他还认为,这1152.32万股应该按照寒武纪的股价确定,价值约42.87亿元而非寒武纪提出的“5.26万元加上年化5%的利息”。记者尝试对寒武纪进行采访,但截至发稿时未得到回应。

“天价股权索赔”案件在引起舆论广泛关注的同时也引发了人们的思考:科创企业与核心技术人才之间的关系如何能更健康、长久?这场诉讼体现的法律以及产业问题将给科创行业产生怎样的启示?

焦点一:5.26万元还是42.87亿元?

市值超过5000亿元的寒武纪,2025年前三季度的净利润16.05亿元,却正面临42.87亿元的一场股权激励索赔案件。

2017年,梁军加入寒武纪。2017年到2019年间,寒武纪营收的复合增长率冲上600%。在入职寒武纪后,梁军总计获得了寒武纪间接持股1152.32万股,占上市前总股本的3.20%,一举成为寒武纪的第二大自然人股东,持股额仅次于创始人陈天石。

梁军:已兑现了激励股权对应的全部义务

2019年后,梁军与寒武纪之间产生分歧,梁军于2022年3月离职。梁军离职公告发出当天,寒武纪股价暴跌18.38%,市值直接蒸发近60亿元。

在诉讼中,梁军认为,寒武纪向其发出的薪酬包括两部分:一部分是年薪,另一部分是股权。在梁军看来:“从我带领寒武纪成功上市那一刻起,就已经兑现了激励股权对应的全部义务。寒武纪《招股说明书》也在‘发行人股权激励的情况’章节中载明,公司股权激励计划已经实施完毕,且股权激励计划不存在对持股主体服务期限的要求。”因此,梁军认为,这1152.32万股应该按照2024年1月2日至起诉时寒武纪股票的最高价372元/股确定,价值42.87亿元。

寒武纪公告:回购价格为5.26万元及利息

寒武纪在公告中给出了不同的说法。公司称,“梁军离职前并未直接持有公司股份,其诉讼请求中提及的‘股权激励’,对应的是两个员工持股平台的出资额,合计约5.26万元”,“根据梁军本人在2019年签署的《持股计划》,明确约定持股主体在特定期间内离职的,触发回购条件,其持有的持股权益应按约定被回购;而梁军于2022年2月10日通知公司解除劳动合同,这一时间点正处于其持股权益不得被处分的期间内。因此,寒武纪依据《持股计划》要求回购梁军在员工持股平台的出资额及对应持股权益,回购价格为其原始出资额约5.26万元加上年化5%的利息。”

5.26万元还是42.87亿元?梁军手里的股权到底是属于商事交易的结果,还是属于劳动关系取得的报酬?一切都需要等待法律的最终判决。

焦点二:劳动争议还是商事纠纷?

寒武纪与梁军的股权激励纠纷,在法律上定性应该是劳动争议还是民商事纠纷?这是案件焦点争议之一。那么,在司法实践中如何界定?

德恒律师事务所律师张晓彤表示,纠纷归属于劳动争议还是民商事纠纷,法律定性的核心在于判定员工取得股权的性质是否属于劳动关系衍生的劳动报酬。“第一是看协议约定。若股权激励协议独立签订,明确‘共享企业发展成果’‘基于投资关系’,未纳入劳动合同,且约定了股权的转让、退出等商事条款,例如员工通过出资参与持股平台间接持股,协议强调风险共担,则股权激励纠纷可能被认定为民商事纠纷;若股权激励条款写入劳动合同、入职通知书之中,或企业制度明确定义为‘薪酬组成部分’,则股权激励很可能被认定属于劳动报酬,因此被认定为劳动争议。”

股权激励权利的获取条件也是重要判定因素之一。张晓彤说,若行权条件和劳动关系关联度低,更多与投资金额、企业整体业绩、经营状况等商事因素挂钩,员工有自主选择是否参与的完全自主权,则股权激励纠纷可能被认定为民商事纠纷;“若行权条件与在职年限、绩效评级、职级晋升等劳动相关指标深度绑定,需要以员工提供劳动的对价性、从属性为考量,则股权激励纠纷可能被认定为劳动争议。”最后,若员工可行使股东表决权、分红权等纯商事权益,需承担企业经营亏损等市场风险,则股权激励纠纷可能被认定为民商事纠纷;若仅涉及股权对应的收益给付,不涉及与股东身份相关的重大决策参与权、管理者选择权等权利,则股权激励纠纷更可能被认定为劳动争议。

观点:对核心技术人员的激励方式还有更多

股权激励的正反面效应引起了一些业内人士的思考。北京大学深圳研究院人工智能课题组组长、广东省前沿科技研究院院长胡国庆表示,“科技初创企业一般资金比较紧张,股权激励可以用较低的现金预期实现较高的激励,也可以降低企业的现金压力;另一方面,股权激励也方便吸引顶尖人才。”“但如果公司增长不及预期,股权价值下降,激励效果就可能大幅缩水,所以企业可以考虑其他一些激励方式。”

胡国庆观察到,企业对核心技术人员的激励方式还可以更多元,“例如设置专项创业基金、突破性资金支持、技术研究补贴等,也可以把KPI、OKR等绩效,以及算法精度等项目数据因素与奖金挂钩。”

启示:科创企业与核心技术人员关系正在进化

随着芯片、AI等科创产业逐渐站到历史舞台的C位,科创企业与核心技术人员的关系正在不断进化。

张晓彤认为,科创企业的核心竞争力高度依赖核心技术人员,双方在股权激励、劳动权益界定等方面的法律关系处理,直接影响企业稳定发展与人才权益保障。张晓彤建议,对于科创企业来说,在设计股权激励方案时,需先明确其核心目的是吸引投资、绑定长期合作,还是激励员工劳动积极性,并据此确定协议性质。若希望股权激励被认定为“商事交易”,应单独签订协议,避免与劳动合同、薪酬制度绑定;若希望股权激励作为“劳动报酬”,则需在劳动合同或企业制度中清晰界定,确保与绩效、工龄等劳动指标挂钩。

胡国庆特别提醒,科技企业要注重激励方案与市场动态的适配,因为AI等前沿科技企业的市值可能具有很高的爆发性,“这就不能够拘泥于静态标准,可以预留一些未来可调节的机制,来平衡企业治理和技术人才的利益。”胡国庆说,“科技企业还需要做好规范性管理,避免早期意向书与后期持股计划出现冲突,以正式法律文件对双方的权利义务加以固化和约定,避免后续纠纷。”

对于核心技术人员,张晓彤建议,审慎审查股权激励文件,知晓权益边界。